夫の交通死亡事故で妻がやるべきことと慰謝料金額の増額方法

- 示談交渉の仕組みとそのタイミング

- 慰謝料等の相続人や過失相殺など詳しい情報

- 慰謝料等が増額した事例とその背景や理由

なんの心構えもなく、突然、最愛の人を失ってしまったご遺族の悲しみは計り知れません。

それでも、葬儀や保険会社との損害賠償の示談交渉など、やらなければならないことは多く、何から手をつけていいのかわからない、という方がほとんどだと思います。

この記事では、交通事故で夫が亡くなった場合に妻などのご遺族が行なうべき手続きの内容から、その手続きがどのように進んでいくのか、また注意するべきポイントなどについて解説していきます。

目次

示談交渉はいつ始まるのか?

まずは、交通事故の被害者の方の葬儀、通夜を行なうことになるかと思います。

そして、四十九日が終わった後くらいから、加害者が加入している任意保険会社の担当者が、具体的な損害賠償金額の話をしてきます。

また、死亡事故の場合は、加害者が「危険運転致死罪」や「過失運転致死罪」などで逮捕、起訴されることが多いため、ご遺族としてはその裁判の行方も気になるところでしょう。

裁判の判決前に加害者と示談をしたような場合には、示談が成立して被害者への賠償が済んだという事実が刑事裁判においても考慮され、加害者の量刑が軽くなる可能性が高いので注意が必要です。

ですので、被害者の方のご遺族は加害者の判決が確定してから示談交渉に入るという場合もあります。

なお、ご遺族が刑事裁判に参加することができる「被害者参加制度」というものがあります。

交通事故の加害者の刑事裁判に被害者の方やご家族が参加して、意見を陳述したりする手続ですが、どのように参加し、どのような意見を述べたらよいのかなど経験のない方にはわからないでしょう。

その場合は、交通事故に強い弁護士に相談、依頼するのがよいと思います。

交通事故発生から示談成立までの流れ

通常、交通事故が起きてから示談が成立するまでには次のような流れで手続きなどが進んでいきます。

①交通死亡事故が発生

↓

②警察からの「聞き取り調査」への協力(供述調書)

↓

③保険会社(加害者と被害者双方)へ連絡

↓

④加害者の起訴、不起訴の決定

↓

⑤起訴された場合は刑事裁判で量刑が確定

↓

⑥損害賠償金の請求

(自賠責保険から先に支払いを求める「被害者請求」と加害者側の任意保険会社に自賠責分も一括して支払いを求める方法の2種類あり)

↓

⑦加害者側の任意保険会社と示談交渉開始

↓

⑧示談が成立

↓

⑨示談が決裂した場合は訴訟を提起し、裁判での決着を目指す

交通事故の示談の流れについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

損害賠償請求は誰ができるのか?

死亡事故の場合の損害賠償を請求できるのは、被害者の方の相続人です。

ですので、まず相続人を確定する必要があります。

相続人を確定するためには、被害者の方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、改正原戸籍謄本等が必要になります。

相続人は、被害者の配偶者、子、親、兄弟姉妹などです。

配偶者がいる場合は、つねに相続人となります。

遺言などがある場合を除いて、法定相続分に従って損害賠償権が相続されます。

たとえば、配偶者と子供2人がいる場合には、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつ相続します。

子供がおらず、配偶者と親がいる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1相続します。

親と子がおらず、配偶者と兄がいる場合には、配偶者が4分の3、兄が4分の1相続します。

過失相殺とは何か?

交通事故では、保険会社が具体的な損害賠償額を提示すると同時に、過失相殺を主張してくる場合があります。

過失相殺というのは、加害者と被害者の過失の割合に応じて、損害賠償額を減額するものです。

たとえば、損害賠償額が1億円の場合、被害者の方の過失割合が5割だとすると、加害者は5,000万円を支払えばよい、というわけです。

損害賠償額の金額が大きくなればなるほど、過失が1割増えただけでも、かなり金額が変わってしまうことになります。

死亡事故では、被害者の方が死亡しているため事故状況の話を聞くことができず、加害者の話しか確認ができません。

そのため、過失割合で争いになることが大変多いのです。

ご遺族としては、被害者の方に過失はなかったと信じたい、という気持ちももちろんあるでしょうし、もしかしたら加害者が嘘をついている可能性もあると考えてしまうこともあるでしょう。

ブレーキ痕や目撃証言など、客観的な証拠がそろっていればいいのですが、そうでない場合には目撃者を新たに探したりしなければならない場合もあります。

ですから、保険会社が過失相殺を主張してきても、本当にその過失割合が正しいのかどうか、弁護士に相談するなどして、よく検討することが大切です。

被害者請求について

被害者の方が生命保険に入っていなかったり、被害者の方の収入のみで家族が生活していたような場合、突然の死によってご遺族が生活に困ってしまう、という事態に直面することがあります。

このような場合には、加害者が加入している自賠責保険会社に直接、被害者の方のご遺族が損害賠償額の請求をすることができます。

これを被害者請求といいます。

被害者請求を行なう場合、加害者の同意などは必要ありません。

加害者の加入している自賠責保険会社、保険の証明書番号などがわかれば、その保険会社に連絡し、必要な書類を提出すれば問題ありません。

被害者請求をすれば、死亡事故の場合の自賠責保険金額の上限である3,000万円以内でまとまった金額を比較的早期に受け取ることができるというメリットがあります。

しかし、同時にデメリットもあるので注意が必要です。

それは、その後の保険会社との交渉がうまくいかず、裁判を行なって判決までいく場合には、被害者請求で先に自賠責分を取得してしまうと遅延損害金の元金が減るため総額が減ってしまう、という点です。

反対に、被害者の方の過失が大きい場合には、被害者請求をした方が損害賠償額が高額になる場合もあります。

先ほど、過失相殺の話をしましたが、自賠責保険の場合は過失相殺という考え方はせずに、被害者側の過失が7割以上の場合にのみ「重過失減額」という方法をとるので、自賠責保険の方が被害者側にとって有利になる場合もあるからです。

重過失減額の割合

| 被害者の過失が7割以上8割未満 | 2割の減額 |

|---|---|

| 被害者の過失が8割以上9割未満 | 3割の減額 |

| 被害者の過失が9割以上10割未満 | 5割の減額 |

このように、被害者請求をするかどうかは、状況に応じて判断することになります。

みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例で照らし合わせてください

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した増額事例についてご紹介します。

ご自身の状況などと照らし合わせて参考にしていただければと思います。

解決事例①:80歳男性の死亡事故で慰謝料など損害賠償金が約4.8倍に増額

80歳の男性が道路を横断していた際に自動車に轢かれたという交通死亡事故。

加害者側の保険会社がご遺族に提示した保険金額は約462万円で、これを疑問に感じたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

ご遺族は弁護士の見解と説明に納得したことから、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が交渉をしたところ、保険会社は被害者の方が無職であることを理由に逸失利益を否定し、さらには道路横断をしたことから大きな過失相殺を主張。

交渉が決裂したため弁護士が提訴し、決着の舞台は法廷に移行しました。

弁護士が事故状況などを丁寧に立証した結果、裁判所がこちらに有利な判断をして、最終的には当初提示額から約4.8倍に増額の2,200万円で解決したという事例です。

解決事例②:31歳男性の死亡事故で慰謝料などが約1,600万円の増額

バイクで道路を直進中、右折車両に衝突された31歳男性の交通死亡事故です。

ご遺族に対し、加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約5,760万円を提示。

この金額が妥当なものかどうか判断ができなかったご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士の意見を求めました。

弁護士が分析したところ、保険会社は被害者の方の逸失利益について、交通事故の前年度の年収をもとに計算していることがわかり、「主張次第で、もっと増額できる」との見解だったことから、ご遺族は示談交渉のすべてを弁護士に依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂したため提訴。

裁判では弁護士の主張が認められ、逸失利益については被害者の方の転職予定の増額された年収で計算され、さらに過失相殺も被害者側に有利に認定され、和解が成立。

最終的には、当初提示額から約1,600万円増額の7,400万円での解決となりました。

解決事例③:52歳男性の死亡事故で損害賠償金が4,800万円に増額

52歳の被害者男性が歩道を歩行中、路外の駐車場から出てきた自動車に衝突され死亡した交通事故です。

ご遺族にとっては初めてのことであり、手続きなど何をどうすればいいのかわからなかったため、みらい総合法律事務の無料相談を利用。

弁護士から示談交渉の流れや手続きの説明を丁寧に受け、いつでも依頼できること、いつ依頼しても弁護士費用は違わないことなどを知ったことで、ご遺族は示談交渉のすべてを弁護士に依頼することにしました。

弁護士が加害者側の保険会社と交渉した結果、慰謝料などの損害賠償金が最終的に4,800万円まで増額されたことで、ご遺族は納得され示談成立となった事案です。

なぜ保険会社は適正金額より低い金額を提示してくるのか?

増額事例からもおわかりいただけるように、交通事故では弁護士が被害者の方のご遺族に代わって示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなります。

これは視点を変えると、こんなこともいえるでしょう。

そもそも、加害者側の保険会社が低い金額を提示してくるのはなぜなのか?

もちろん、これには理由があります。

理由1:保険会社は利益を追求する営利法人

保険会社というのは営利法人です。

利益を出すことが経営の目的ですから当然、収入を増やして、支出を減らしたいと考えます。

被害者の方の損害賠償金(保険金とも示談金ともいいます)は保険会社にとっては支出です。

ですから、損害賠償金をできるだけ少なくするために保険会社は低い損害賠償金額を提示してくるのです。

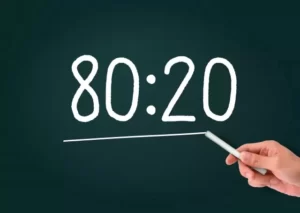

理由2:損害賠償金の計算で使われる「3つの基準」

では、保険会社はどのように損害賠償金額を計算しているのでしょうか。

その答えは、損害賠償金における「3つの基準」にあります。

「自賠責基準」

自賠責保険で補償される最低限の金額の基準。

3つの基準の中では慰謝料等がもっとも低くなる(自賠責保険には支払限度額があるため)。

「任意保険基準」

各任意保険会社が独自に社内で設定している基準。

自賠責基準より高く、弁護士(裁判)基準より低い金額になる。

「弁護士(裁判)基準」

過去から、これまでの交通事故の裁判例より導き出された金額をベースにして算出されている基準。

3つの基準の中では、もっとも高額になる。

弁護士が裁判で主張する基準で法的根拠があるため、裁判になった場合に認められる可能性が高くなる。

保険会社は、できるだけ支出を減らしたいために、本来であれば被害者の方が受け取るべき金額よりも低い自賠責基準や任意保険基準で算出した金額を提示してきます。

損害賠償金額の真実を知らない被害者の方やご遺族の中には、大手の保険会社が提示してくる金額なのだから間違いはないのだろう、などと考えてしまい、提示額を鵜呑みにして示談を成立させてしまう方がいます。

一方、納得がいかず保険会社と交渉するのですが、相手は保険のプロなので、ご遺族だけで交渉をしても慰謝料などの損害賠償金額は増額してもらえず、示談がなかなかまとまらない、ということも多くあります。

そこで、お伝えしたいのは、被害者の方やご遺族は安易に示談を成立させてはいけないこと、そして交通事故の示談交渉は弁護士に任せるメリットが大きいということです。

交通死亡事故の示談を弁護士に任せるべき理由

被害者の方やご遺族から依頼を受けると、交通事故に詳しい弁護士であれば、弁護士(裁判)基準で損害賠償金額を算出して、それを保険会社に主張します。

そこで、保険会社としては考えます。

裁判に持ち込まれると弁護士(裁判)基準の損害賠償金額を支払わなければいけない可能性が高くなる。

しかも、自分たちも弁護士に依頼しなければならなくなり、その費用がかかってしまう。

さらに、裁判で判決が出されると、その損害賠償金額にプラスして遅延損害金まで支払わなくてはいけなくなる。

であれば、弁護士が入ってきた段階で示談をまとめよう……ということで、結果的に損害賠償金が増額するということなのです。

さらに、被害者の方やご遺族にとっては弁護士に依頼すると、煩わしい示談交渉から開放感されるなど次のようなメリットもあります。