交通事故の裁判をすべき場合の手続と注意点 | メリットとデメリット

交通事故の裁判は、交通事故の紛争を裁判で解決する手続きのことです。

交通事故の裁判には、刑事裁判と民事裁判があります。

刑事裁判は、加害者の刑事処分を決める裁判手続きであり、民事裁判は、交通事故により損害賠償問題を解決する裁判手続きです。

この記事では、主に民事裁判を扱います。

民事裁判の当事者は、被害者が原告、加害者(保険会社)が被告となります。

請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に裁判を起こします。

裁判は、裁判所に訴状を提出することで始まり、裁判にかかる期間は、経験上、数ヶ月~2、3年で終了します。

そして、裁判には、第一審、控訴審、上告審があります。

裁判にかかる費用としては、弁護士費用と実費があります。

司法統計によると、令和4年に終了した全国の地方裁判所の第一審裁判は、13万1794件で、そのうち、判決で終了したものが6万0308件、和解で終了したものが4万3264件です。

裁判にはメリットとして、

・損害賠償額に遅延損害金が付加される。

・弁護士費用の一部を加害者に負担させられる。

・慰謝料が相場より増額される場合がある。

などがありますが、以下のようなデメリットもあります。

・裁判に出廷しなければならない可能性がある。

・訴訟費用がかかる。

・被害者が自分で行うのは難しい。

したがって、法律専門家である弁護士とよく相談しながら裁判を起こすかどうか、判断することが大切です。

この記事では、交通事故の被害者が裁判を起こすべき場合、また、裁判の手続きと裁判の注意点、交通事故の裁判のメリットとデメリット、などの知識を網羅的に解説します。

ぜひ、最後まで読んで、正しい判断ができるように、そして、適切な賠償を得られるようになることを願っています。

目次

刑事裁判と民事裁判の違い

交通事故に関する裁判としては、刑事裁判と民事裁判があります。

この2つの裁判は、どこに違いがあるのでしょうか。

刑事裁判とは

刑事裁判とは、刑罰法規の構成要件に該当する行為をした人に対し、刑罰を科すための裁判手続です。

交通事故では、事故を起こした加害車両の運転手が有罪か無罪か、有罪の場合には、どのような刑罰を科すか、ということを決める裁判手続です。

国家と加害者が当事者であり、被害者は、直接の当事者ではありません。

しかし、被害者が加害者に対してどのような処罰を求めるか、という「被害感情」が刑を決める際に参考にされます。

また、「被害者参加」といって、加害者の刑事裁判に被害者側で参加して意見陳述などをする制度もありますので、全く無関係というわけではありません。

参考記事:交通事故の被害者参加をサポート

民事裁判

これに対し、民事裁判は、被害者が当事者となります。

被害者が交通事故によって被った損害賠償を加害者や保険会社に対して請求していく裁判手続となります。

多くの場合には、まず、保険会社との間で示談交渉をしますが、示談交渉がまとまらなかった場合に民事裁判を起こしていくことになります。

本稿で扱うのは、この民事裁判の方です。

民事裁判について、実際の解決事例もご紹介しながら、包括的かつ網羅的に解説をしていきます。

交通事故で裁判をすべき場合

一般の方は、

「できれば裁判はしたくない」

「裁判はお金も時間もたくさんかかりそうだ」

などと思っている方が多いでしょう。

しかし、実際には、保険会社が低い示談金を提示してきて、そのまま示談すると、被害者が損をしてしまう場合があります。

保険会社が低い示談金を停止してくる理由については、以下の記事を参考にしてください。

したがって、交通事故の損害賠償問題を解決するために、裁判を起こすべき場合があるのです。

交通事故で裁判をすべき場合としては、以下のようなケースが考えられます。

・交渉しても保険会社が低い金額しか提示しない。

・慰謝料が相場より増額できそう。

・事故から長期間が経過しており、遅延損害金が大きくなる。

・消滅時効が完成しそう。

・保険会社が示談交渉を引き伸ばしている。

順番に簡単にご説明します。

保険会社が低い金額しか提示しない場合

裁判を起こすべき典型的な場合です。

交通事故の損害賠償金の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つがあります。

最も高額な計算方法は、弁護士基準であり、裁判を起こすと、裁判所は、判決で弁護士基準により計算してくれます。

保険会社も本来であれば、適正な計算方法である弁護士基準で計算すべきですが、営利法人である保険会社は、示談金を低く抑えようとしますので、なかなか適正金額を提示してくれません。

低い金額を提示してきて、譲歩しない、ということが現実には多いのです。

そのような時は、早々に見切りをつけて、裁判を起こす方が結果的に早く、そして適正な金額を獲得することができます。

弁護士基準での計算方法については、以下の記事を参考にしてください。

慰謝料が相場より増額できそうな場合

交通事故の慰謝料には、相場というものがあります。

しかし、裁判を起こした場合、必ず相場の金額で判決が出るわけではありません。

相場とは、一応の目安であり、事案によっては、慰謝料の金額が相場より増額することがあります。

しかし、保険会社との交渉では、慰謝料を相場以上に認めてくれることはまずありません(稀にありますが、期待できません)。

そのような場合には、裁判を起こし、相場よりも高額の慰謝料の獲得を目指すべきでしょう。

以下の記事でも慰謝料を相場より増額した裁判例をご紹介していますので、参考にしてください。

事故から長期間が経過している場合

交通事故で裁判を起こすと、損害賠償額について、事故から年3%の遅延損害金が付加されます。

例えば、損害賠償金が1000万円として、1年後には、30万円が付加されて、1030万円になる、ということです。

しかし、保険会社が示談交渉で、この遅延損害金を認めてくれることはまずありません。

遅延損害金は、年数が経過するほど大きくなりますので、事故から長期間が経過しているケースでは、裁判を起こすメリットとなります。

消滅時効が完成しそうな場合

交通事故の損害賠償請求権には、消滅時効という制度があります。

これは、一定期間が経過すると、請求権が消滅してしまうという制度です。

自賠責保険に対する被害者請求の時効は、傷害・死亡の場合は事故の翌日から3年、後遺障害がある場合は症状固定日の翌日から3年です。

加害者に対する損害賠償請求権の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。

あるいは、損害及び加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により消滅します。

後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。

しかし、裁判を起こすと、時効が完成しないことになります。

そこで、消滅時効が完成しそうな時には、裁判を起こして消滅時効が完成しないようにする、という方法があります。

保険会社が示談交渉を引き伸ばしている場合

交通事故の示談は、当事者双方が合意して初めて成立します。

したがって、どちらか一方が譲歩しない場合は、いつまでも交通事故の損害賠償問題が終わらないことになります。

このような場合には、示談交渉に見切りをつけて、裁判に踏み切った方がよい、ということになります。

裁判を起こすべきでない場合

反対に、交通事故の被害者が裁判を起こすべきではない場合もあります。

次のような場合です。

・過失割合が大きくなりそうな場合

・金額よりも早期に終わらせたい場合

・損害賠償金の回収可能性がなさそうな場合

提示された損害額が減額されそうな場合

裁判の前には、示談交渉をしており、保険会社から示談金額の提示がある場合が多いと思います。

この場合において、裁判をすると、提示された示談金額の前提となる損害額が減額されそうな場合があります。

これには、

・既存障害がある。

・減収がなく逸失利益が減額される可能性がある。

・認定された後遺障害等級より低い等級として認定される可能性がある。

・保険会社がなぜか適正金額より高額の計算をしている。

など、様々な理由があります。

このような場合には、裁判をすると、かえって損害賠償額が減額になってしまうことから、裁判をせずに示談をした方がよい場合がある、ということです。

参考記事:交通事故の後遺障害で減収がない場合の逸失利益の問題

過失割合が大きくなりそうな場合

保険会社が提示してくる示談金額は、被害者の過失を考慮し、過失相殺をした後の金額です。

裁判をすると、その過失割合よりも、被害者側の過失が大きくなりそうな事案があります。

これにも、保険会社側が勘違いをしている、保険会社側が知らない事情がある、など色々なケースがありますが、被害者の過失が大きくなってしまうと、損害賠償金も減額されてしまうため、裁判を起こさずに示談をした方がよい場合がある、ということです。

参考記事:交通事故の被害者が慰謝料等の過失相殺で注意するべきポイント

金額よりも早期に終わらせたい場合

一般的には、被害者やご遺族は、できるだけ高額の賠償金を得ることが望ましいと言えます。

しかし、私達が実務を経験している中では、裁判をした方が金額が増額しそうな場合でも、「賠償金よりも、できるだけ早く終わらせて、もう事故のことは忘れたい」と強く望む被害者やご遺族がいらっしゃいます。

このような場合、今はそう思っていても、後日、思い返して後悔する可能性があるので、私達は、高額の賠償金を得るよう説得をします。

しかし、それでも早く終わらせたいというご希望がある場合には、そのお気持ちに従って、裁判ではなく、示談を終わらせる場合があります。

損害賠償金の回収可能性がなさそうな場合

加害者が任意保険に加入しており、対人無制限であるならば、裁判で判決を得れば、満額回収できると考えてよいと思います。

しかし、加害者が無保険のような場合には、保険会社がありませんので、加害者や仕事中であれば使用者、また自動車の運行供用者などに請求をしていかなければなりません。

その場合、それらの者に資力がなく、賠償金の回収可能性がとても低いような場合には、弁護士は成功報酬では受任してくれないでしょうから、弁護士費用や裁判費用で費用倒れになってしまう可能性があります。

そのような場合でも、気持ちの問題として裁判を起こすという選択もありますが、経済合理性だけで考えるならば、裁判を見送る選択肢もあることになります。

参考記事:加害者が自賠責保険に加入していない場合|政府補償事業

裁判の手続きについて

裁判というと、法廷で双方の弁護士が激しくやり合うという場面が描かれることがよくあります。

そうした場面を映画やテレビなどで見たことのある人もいらっしゃるでしょう。

しかし、そのような場面は、証人尋問の場面だけで、他の期日は書面審理を中心に進んでいきます。

ここではまず、民事裁判の手続きや費用などについて見ていきましょう。

民事裁判の手続き

第一審の手続

裁判所に訴状や証拠等を提出すると、担当部が決められ、原告の代理人弁護士との間で、第一回裁判期日が決められます。

その後、被告に訴状の写し等が送達されます。

被告は、訴状の内容を読んで、答弁書を提出します。答弁書には、どこを認めて、どこを争うか、などについて記載をします。

口頭弁論

第一回口頭弁論期日には、原告被告双方が出席する建前になっていますが、実際には、原告の弁護士だけが出廷することも多いです。

そこで、訴状を陳述し、次に裁判期日を来ます。

裁判の期日は、通常1~1ヶ月半に1度の割合で指定されます。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が出廷することになります。

証拠となる書類には次のようなものがあります。

- ・実況見分調書

- ・病院の診断書

- ・診療報酬明細書

- ・被害者の収入の証明書

- ・後遺症が残った時は、自賠責後遺障害等級に関する認定書類

- ・自賠責後遺障害診断書

- ・その他

和解

原告、被告両方がある程度主張や証拠が出そろうと、裁判所が、「和解はどうですか」と和解の勧告を行います。

交通事故の和解では、裁判官が、提出された主張や証拠をみて、損害項目ごとに数字と根拠を示して勧告が行われます。

原告と被告は、和解案をみて、判決予想を立て、和解に応ずるかどうかを判断することになります。

東京地裁では、約70%程度が和解によって解決されています。

判決

和解が成立しない場合には、証人尋問、当事者尋問などが行われ、判決手続に進んでいくことになります。

判決は、結論と結論に至った根拠が記載されます。

判決正本は、代理人弁護士が受け取りますので、それを読んで、控訴するかどうかを弁護士と相談することになります。

控訴、上告

第一審の判決が不服であった場合、控訴することができます。

第一審が簡易裁判所であった場合には地方裁判所に、第一審が地方裁判所であった場合には高等裁判所が控訴裁判所となります。

統計によると、全体の約70%程度が控訴棄却とされています。

控訴審判決に不服がある場合には、上告をすることもできます。

裁判にかかる日数について

交通事故の裁判がどのくらいかかるのか、ということですが、これは、加害者側がどの程度争ってくるかによります。

平均すると、裁判に要する期日は、半年から1年程度が多いですが、複雑な事案の場合や、双方の主張が真っ向から対立するようなケースでは、2、3年もかかることもあります。

重傷事案の場合には、慰謝料などの金額も大きくなり、保険会社の利益にひびくので、争ってくることが多いと言えるでしょう。

また、和解で解決する場合は、証人尋問等を行わずに解決することが多いので、判決になる場合に比べて短い審理期間になります。

訴状を提出するまでには、追加で資料収集が必要になる場合もありますので、裁判になるまでにもある程度の期間を要します。

したがって、裁判になる場合には、それなりの時間がかかる、ということは覚悟しておかなければなりません。

しかし、後に説明するように、裁判には大きなメリットもありますので、メリットとデメリットについて、よく弁護士と相談することが大切です。

裁判にかかる費用について

訴訟費用

裁判にかかる訴訟費用は、相手に請求する金額(訴額)に応じて変わります。弁護士費用は、別途です。

以下は実費の概算です。

- ・訴額が100万円の場合 ⇒ 訴訟費用は1万円

- ・訴額が500万円の場合 ⇒ 3万円

- ・訴額が1000万円の場合 ⇒ 5万円

- ・訴額が3000万円の場合 ⇒ 11万円

- ・訴額が5000万円の場合 ⇒ 17万円

- ・訴額が1億円の場合 ⇒ 32万円

なお、提訴する際は訴訟費用分の収入印紙を訴状に貼付して収めることになります。

もっと詳しく提訴手数料が知りたい方は、裁判所ホームページをご参照ください。

【参考情報】

「手数料額早見表」裁判所

その他、郵券も必要です。

弁護士費用

上の訴訟費用とは別に、弁護士に裁判を依頼した場合には、弁護士にかかる費用があります。

相談料や着手金、報酬金、実費、日当などが弁護士費用となりますが、金額は弁護士によって違いがあります。

通常、報酬金については最終的に獲得した金額の〇%というように設定されていることが多いと思います。

多くの場合、弁護士に依頼するには、着手金が必要となります。

しかし、交通事故の場合には、着手金を0円としているところも多いので、ホームページなどで確認してみましょう。

当事務所でも、原則としては、着手金を0円としています。

これは被害者の方の初期負担をできるだけ抑えたいと考えてのことです。

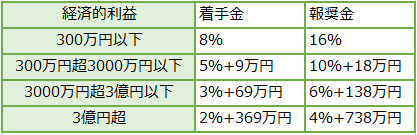

2004(平成16)年に、日弁連基準が廃止され、弁護士費用が自由化されています。

そのため、各弁護士が自由に着手金や報酬金額を決めていいということになっているのですが、現在でも旧日弁連基準を参考に費用を設定している弁護士も多くいます。

ちなみに、旧日弁連基準は次のようになっています。

弁護士に依頼する際は、着手金や報酬金がいくらになるのか、弁護士費用の基準を明確にしている弁護士を選ぶのがいいと思います。

そして、必ず委任契約書を締結するようにしてください。

また、獲得金額がいくらくらいになるのかの予想をきちんと確認することも忘れないでください。

交通事故に詳しい弁護士であれば、より正確な金額を出してくれるはずです。

曖昧なことを言って説明を避ける弁護士に依頼すると、実は、交通事故は得意ではなかった、ということもあるので、注意しましょう。

みらい総合法律事務所では、原則として、着手金0円で成功報酬制を採用しています。

詳しくは、以下の記事をご確認ください。

交通事故の裁判で注意するポイント

裁判での請求金額について

交通事故の損害賠償裁判の場合、当事者主義といって、あくまで当事者の主張に基づいた内容について判断するという制度になっていますので、漏れなく、そして、できるだけ多くの項目や金額を記載して請求することになります。

交通事故に詳しくない弁護士が担当し、請求漏れがあると、その部分は認めてもらえない、ということです。

たとえば、交通事故の慰謝料については、過去の裁判例の集積により、一応の相場の金額が決まっています。

しかし、必ず相場の金額で判決が出るわけではありません。

事情によっては、慰謝料が加算され、増額される場合があるのです。

加害者に悪質性があったり、被害者側に特別の事情があるような場合には、裁判所は、相場として決まっている慰謝料を増額してくれる場合があるのです。

しかし、ここで注意が必要です。

交通事故の裁判の場合には、被害者側が慰謝料の増額を主張しないと、裁判所は、勝手に慰謝料を増額してはくれません。

被害者側で慰謝料増額事由を見つけ、自分で主張していかないといけないのです。

そのためにも、交通事故の裁判は、交通事故に精通した弁護士に依頼する方がよいでしょう。

裁判上の和解について

民事裁判では、お互いの主張が出尽くして争点も明らかになってくると、どちらの主張がどのくらい認められそうなのかということがわかってきます。

そこで、裁判官から和解案が提案される場合が多いです。

和解は、双方が合意すると成立し、民事裁判は終わります。

その後は、保険会社等からの振込を待つ、ということになります。

民事裁判で和解するメリットとデメリットについては次のことがあげられます。

<メリット>

・判決を待つよりも早期に解決することができる。

・納得して和解するのであれば、損害賠償金を支払う側としてもスムーズに支払うことができる。

<デメリット>

裁判上の和解の場合、判決とは異なり、遅延損害金や弁護士費用の全額を加害者側に負担させることができないのが通常です。

和解するかどうかは、これらについてよく検討してから決定するのがよいと思います。

交通事故に精通した弁護士であれば、裁判の見通しもわかると思いますので、よく相談して決めるのがよいでしょう。

裁判で弁護士費用を加害者に負担させる方法

前述したように、交通事故の被害者が民事裁判を起こす場合には、裁判所に訴状を提出します。

その際、訴状の損害賠償金額の項目に弁護士費用を追加して加害者に請求することができます。

裁判を起こすときには、損害賠償金の他に、追加で弁護士費用相当額を加算して請求することができることになっています。

通常、弁護士費用は損害賠償額の約10%です。

仮に、加害者に請求する損害賠償金額が1000万円だとしたら、弁護士費用は1000万円の10%で100万円となり、被害者は1100万円を請求することができるのです。

弁護士費用は、示談では認めてくれません。

裁判を起こして初めて認められるものだと理解しておきましょう。

ただし、減らされることもあります。

弁護士費用が認められることは、裁判を起こすメリットと言えるでしょう。

裁判のメリットとデメリットは?

ここまで、交通事故の被害者が損害賠償金の請求において裁判を起こすメリットとデメリットについてお話してきました。

メリットとデメリットを整理してまとめてみます。

裁判を起こすメリット

では、裁判のメリットは、何でしょうか?

・損害賠償額に遅延損害金が付加される。

・弁護士費用の一部を加害者に負担させられる。

・慰謝料が相場より増額される場合がある。

慰謝料を計算するには、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、裁判所は、最も高額な弁護士基準で計算してくれます。

そして、裁判で判決までいくと、損害賠償額に遅延損害金と弁護士費用相当額が付加されますので、本来の損害賠償額以上の賠償金を受け取ることができます。

また、保険会社との示談交渉では認められない相場より高額の慰謝料を得られる可能性があります。

このように交通事故の被害者が裁判を起こすメリットは十分あるということをご理解いただきたいと思います。

裁判を起こすデメリット

次にデメリットをまとめます。

・裁判に出廷しなければならない可能性がある。

・訴訟費用がかかる。

・被害者が自分で行うのは難しい。

確かに、裁判の期日は通常の場合だと月1度くらいの頻度で開かれるので、最終的な解決までには半年から1年かかることがあります。

また、重症事案のような金額の大きい場合では加害者側の弁護士も争ってくるので、裁判が長引き、2年や3年かかるケースもあります。

しかし、実は示談交渉でも解決までには時間がかかることが往々にしてあるのです。

相手側がこちらの主張に応じなければ、示談交渉は膠着してしまいます。

すると、裁判をしたほうが結果的には早く決着するというのもよくあることなのです。

また、証人尋問で裁判所に出廷しなければならないといっても、弁護士に依頼した場合には代理人である弁護士が代わりに裁判を進めていくので、被害者としては、尋問が必要となった時に出廷すればよいだけなので、それほどの負担にはならないことが大半です。

訴訟費用については、印紙代と郵券代ですが、1000万円の請求で、だいたい10万円程度となります。

被害者が裁判を自分で行うのは難しい点については、弁護士に依頼してしまえば解決します。

裁判を起こして増額した実際の事例

ここで、私たちがが解決した裁判事例を見てみましょう。

裁判を起こして、約2億円増額した事例

46歳の男性が、交通事故で、頸髄損傷の傷害を負い、四肢麻痺の後遺症を遺して症状固定しました。

自賠責の後遺障害等級は1級1号が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、示談金として、7800万円を提示しました。

被害者がみらい総合法律事務所に依頼し、交渉しましたが、示談金額は増額しませんでした。

そこで、弁護士は、被害者に対し、裁判にすることを提案。

被害者は裁判を決意し、訴訟提起となりました。

みらい総合法律事務所の弁護士が在宅介護費用について丁寧に立証した結果、2億7,664万円で解決しました。

保険会社が提示した金額が、7800万円。

裁判で獲得した金額が、2億7,664万円。

つまり、裁判をしたことで、約2億円も増額したことになります。

逆に言うと、被害者が「裁判は嫌だ」と言っていたら、2億円を損してしまった、ということです。

この事例を知っているだけでも、民事裁判で大きな得をすることがあることがわかるでしょう。

弁護士変更で慰謝料が約3倍に増額した事例

63歳女性主婦が交通事故に遭いました。

第3腰椎圧迫骨折の傷害を負い、自賠責後遺障害等級11級7号が認定されました。

被害者は、弁護士に依頼し、保険会社と交渉をしたところ、保険会社側は、被害者の既存障害を主張してきて、示談金としては、449万9462円が限界であると主張しました。

依頼した弁護士は、「確かに既存障害なので、449万円が限界である。示談した方がいい」と被害者を説得しましたが、そこで、被害者がみらい総合法律事務所に相談したところ、弁護士の見解は、「既存障害には当たらないはず」とのことだったので、弁護士をみらい総合法律事務所に切り替えました。

話し合いがつかず、裁判になりましたが、最終的には被害者の主張が認められました。

解決金額は、1363万7770円で、当初依頼した弁護士が「限界」と言った金額の約3倍です。

交通事故は、依頼する弁護士によって結果に差が出る場合があるのです。

したがって、交通事故の裁判を依頼するときには、交通事故に精通した弁護士に依頼することが大切です。

交通事故に精通した弁護士を探すには、ホームページなどで、交通事故の裁判に関する専門書籍を執筆しているか、実績が豊富か、などを参考にするとよいでしょう。

ちなみに、私たちのみらい総合法律事務所では、

など、交通事故裁判に関する専門書籍を執筆しています。

このような専門書籍を執筆している弁護士は、交通事故に精通しているといってよいでしょう。

交通事故の裁判を依頼するときには、交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。