令和6年版|賃金センサスの読み解き方と活用方法を弁護士が解説

「賃金センサス」は、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめた、労働者の平均賃金に関する統計資料です。

損害賠償金の算定根拠として法的実務で広く参照されており、特に交通事故や労働事件において重要な役割を果たします。

収入資料が不十分な場合でも、統計値を基礎収入の推定に活用できるため、裁判実務において不可欠な資料とされています。

本記事では、令和6年版の賃金構造基本統計調査の結果を踏まえ、弁護士の視点から、賃金センサスの読み解き方と実務への具体的な活用方法を解説します。

目次

賃金センサスとは

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」に基づく統計資料です。

この調査では、企業規模、年齢、学歴、職種、性別などの属性別に、平均賃金や労働時間が集計されています。

賃金センサスは、日本国内の労働者における賃金水準や雇用形態の実態を把握するために用いられ、政策立案や労働市場分析の基礎資料として活用されるほか、損害賠償請求や労働事件などの法的実務においても、重要な根拠資料となります。

賃金センサスの見方と読み解き方

賃金センサスを正しく理解するには、統計項目の意味を把握し、年収換算の方法や注意点を踏まえる必要があります。

本章では、特に重要な「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」の意味について解説します。

「きまって支給する

現金給与額」とは

「きまって支給する現金給与額」は、労働契約、労働協約、または事業所の就業規則などに基づき、あらかじめ定められた支給条件・算定方法によって支払われる月額の現金給与です。

この項目は、安定的な給与水準を示す指標として用いられており、賃金センサスでは月額ベースで集計されます。

対象となる給与は、6月分として支給された現金給与額で、所得税や社会保険料などを控除する前の総支給額が集計されます。

現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も対象に含まれます。

1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与であっても、6月に支給されたものであれば集計対象となります。

ただし、給与改訂に伴う5月以前の追給分は含まれず、現金給与のみを対象としているため、現物給与は対象外です。

損害賠償請求などの法的実務では、基礎収入の算定根拠として重要な位置づけとなります。

「年間賞与その他特別給与額」とは

「年間賞与その他特別給与額」は、調査実施年の前年1年間(原則として1月から12月)に支給された賞与や期末手当などの特別給与の総額です。

いわゆるボーナスに該当するものであり、定期支給以外の金銭的報酬が含まれます。

この項目には、以下のような支給も含まれます。

- 一時的または突発的な理由により、

労働契約や就業規則に基づかず

支払われた給与 - 労働協約や就業規則により支給条件・

算定方法が定められていても、

算定期間が3か月を超える給与 - 支給事由の発生が不確定なもの

- 新たな協約により過去にさかのぼって

算定された給与の追給額

賃金センサスでは、この項目が年額で集計されており、「きまって支給する現金給与額(月額)」と合わせて年収を構成する重要な要素となります。

企業の業績や個人評価により変動するため、安定性には欠けますが、実収入を把握する上では不可欠です。

法的実務では、逸失利益の算定などにおいて加味されることがあり、損害賠償請求の根拠資料としても参照されます。

年収換算の計算方法と注意点

賃金センサスに基づく年収は、次の算式で求めます。

「きまって支給する現金給与額(月額)

× 12」 + 「年間賞与その他特別給与額

(年額)」 = 年収

「賃金構造基本統計調査」では、年齢や学歴、性別ごとの情報が示されているため、特定の条件下の年収を把握することも可能です。

一方で、統計の対象は常用労働者に限定されているため、自営業者には適用できない場合があります。

また、統計上の平均値であることから、勤務形態、地域差、業種特性などの個別の事情を反映していません。

そのため、実務では統計値を参考にしつつ、対象者の属性や就労状況に応じた補正を行うことが重要です。

令和6年版・最新の

賃金センサス情報

令和6年の賃金センサスによると、男女計の全年齢平均賃金(学歴計)は5,269,900円です。

これは、「きまって支給する現金給与額」の

359,600円 × 12に、「年間賞与その他特別給与額」954,700円を合計した金額です。

性別で見ると、女性労働者の全年齢平均賃金(学歴計)は4,194,400円(293,900円 × 12 +

667,600円)となっており、女性の賃金水準は男性よりも低い結果となっています。

年齢別では、55〜59歳の年収が最も高く、

6,293,300円(418,800円 × 12 + 1,267,700円)です。

学歴別では、大学院卒が8,500,100円(534,000円×12 + 2,092,100円)と、最高水準となっています。

令和6年(2024年)と

令和5年(2023年)の

賃金構造基本統計調査の比較

令和6年と令和5年に実施された賃金構造基本統計調査を比較することで、賃金水準の変化や実務への影響を検討することが可能となります。

令和5年の主要数値と特徴

令和5年の調査結果によると、男女計の全年齢平均賃金(学歴計)の「きまって支給する現金給与額」は346,700円です。

学歴別では、大卒・大学院卒になると平均額が大きく上昇するなど、学歴による賃金差が明確に表れています。

<学歴別の平均賃金>

| 学歴 | きまって支給する現金給与額 |

|---|---|

| 中学卒 | 308,100円 |

| 高校卒 | 312,000円 |

| 専門学校卒 | 325,800円 |

| 高専・短大卒 | 318,700円 |

| 大学卒 | 398,300円 |

| 大学院卒 | 511,500円 |

| 全体平均 | 346,700円 |

令和6年と令和5年の比較と傾向

令和5年の賃金センサスによる全年齢・学歴計の平均賃金(男女計)は5,069,400円(346,700円 × 12 + 909,000円)でした。

令和6年では、同条件で5,269,900円となっており、全体で約200,000円の賃金増加が見られます。

女性労働者の全年齢平均賃金(学歴計)は、令和5年が3,996,500円、令和6年が4,194,400円であり、こちらも約200,000円の増加となっています。

賃金センサスの動向と背景

賃金センサスは、経済状況や雇用環境の変化を反映する重要な指標です。

ここでは、過去の推移や業種・地域ごとの特徴について整理します。

過去5年間の賃金の推移と変化

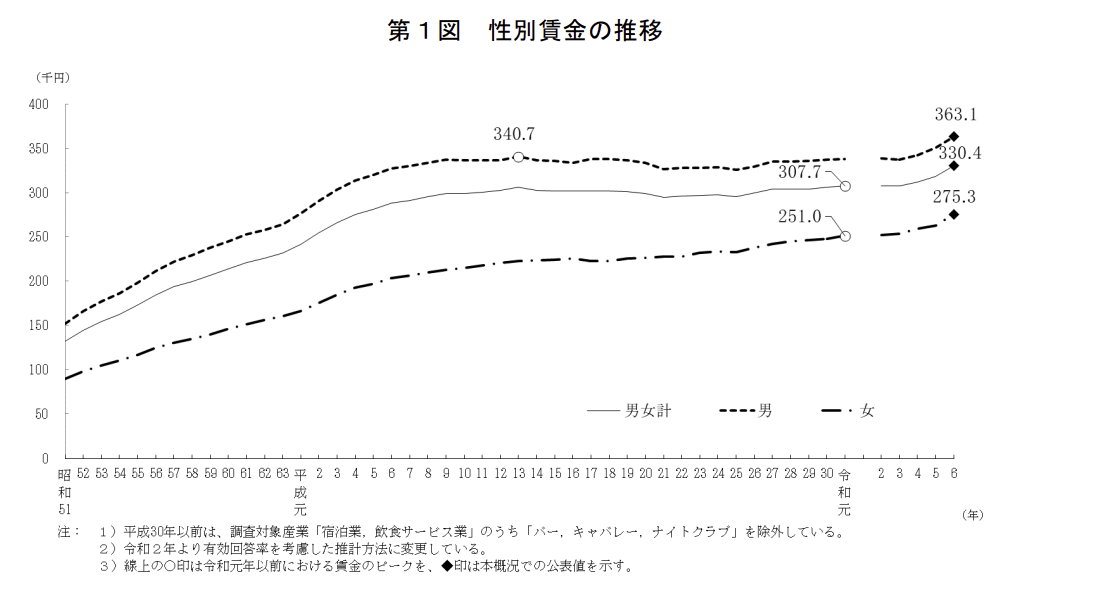

令和2年(2020年)を起点とした場合、令和2年から令和6年にかけて、一般労働者の平均賃金は上昇傾向で推移しています。

令和3年には一時的な落ち込みが見られましたが、その後は右肩上がりで上昇し、特に令和5年から令和6年にかけての賃金上昇率は顕著です。

上昇率が高まっている要因としては、物価上昇や深刻な人手不足を背景に、企業による賃上げの動きが鮮明になっていることが挙げられます。

※表内の数字は、所定内給与額(きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額)

【参考資料】:出典:令和6年賃金構造基本統計調査の概況(厚生労働省)

業種別・地域別の特徴

令和6年の調査において、「教育、学習支援業」は対前年比で賃金が減少していますが、それ以外の業種は、前年比で増加または横ばいとなっています。

業種別の賃金水準を見ると、「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」「金融業、保険業」などが高水準である一方、「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」などは低水準にとどまっています。

【参考資料】:出典:令和6年賃金構造基本統計調査の概況(厚生労働省)

地域別では、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府などの大都市圏が全国平均を上回る傾向にあります。

一方、東北、九州、沖縄などの地域では平均賃金が低く、地域間格差が顕著です。

同一業種であっても事業所の所在地によって賃金水準が異なることから、統計を利用する際には地域特性の考慮が不可欠です。

【参考資料】:出典:令和6年賃金構造基本統計調査の概況(厚生労働省)

交通事故の損害賠償における

賃金センサスの活用

交通事故の損害賠償請求では、被害者の収入を客観的に算定する必要があります。

賃金センサスは、収入資料が乏しい場合の基礎収入の推定根拠として広く活用されています。

損害賠償実務における

統計の役割

賃金構造基本統計調査は、損害賠償請求や労働事件における基礎収入の算定根拠として用いられています。

特に、「きまって支給する現金給与額」や「年間賞与その他特別給与額」を用いた年収換算は、逸失利益や休業損害の算定において重要です。

会社員が勤務先から交付される源泉徴収票のように、収入を客観的に確認できる資料がない場合には、賃金センサスを基に休業損害を算定することになります。

ただし、統計は平均データであるため、実務では、対象者の属性と統計の適合性を慎重に検討する必要があります。

収入資料がない場合の

基礎収入の推定

専業主婦、学生、高齢者など、現実の収入資料が存在しない場合には、賃金センサスの統計値を基礎収入として用いるのが一般的です。

たとえば、専業主婦が交通事故の被害者となった場合には、賃金センサスにおける女性労働者の平均賃金を基に、日額を算出することが可能です。

4,194,400円(※)÷ 365日 = 11,491円(日額)

※令和6年の女性労働者の全年齢平均賃金

(学歴計)

学生や高齢者についても、年齢や性別に応じた統計値を参照し、生活実態や家族構成に応じて調整したうえで、基礎収入を算定します。

賃金センサスの統計資料は信頼性が高く、裁判においても基礎収入の推定根拠として提示することが可能です。

裁判例に見る賃金センサスの

活用

裁判例においても、賃金センサスを基礎収入の推定資料として用いることが広く認められています。

昭和49年7月19日の最高裁判所判決は、主婦の逸失利益を認めた代表的な事例です。

本件は、小学1年生の女児が交通事故で死亡した事案であり、事故がなければ高校卒業後に就職し、25歳で結婚すると推定されるとして、高校卒業から25歳までの逸失利益が認められました。

さらに、最高裁は主婦となってからの逸失利益についても認定し、平均的労働不能年齢に達するまで、女性労働者の平均賃金に相当する財産上の収益を得るものと推定するのが相当であると判断しました。

女性労働者の平均賃金は、賃金センサスに基づいて算定されるため、裁判においても重要な資料として活用されています。

まとめ

賃金センサスは、損害賠償や労働事件における基礎収入の算定に不可欠な資料です。

ただし、統計の読み方や適用範囲には専門的な判断が求められます。

誤った参照は損害額の過不足につながる可能性があるため、法的実務に精通した弁護士に相談することが重要です。

適切な統計の選定と根拠の提示により、交通事故によって被った損害に対する適正な補償の実現につながります。

交通事故による損害賠償についてお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

↓↓

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

.png)

の後遺障害等級.png)