交通事故の眼窩底骨折の後遺症とやってはいけないこと

交通事故で顔面に強い衝撃を受けると、眼窩底骨折(がんかていこっせつ)を負うおそれがあります。

適切な処置を怠ると治療が長期化し、後遺症が悪化するリスクもあるため、早期の対応が重要です。

本記事では、眼窩底骨折の症状、治療方法、後遺障害と慰謝料の考え方について解説します。

目次

眼窩底骨折(眼底骨折)とは

眼の周囲の損傷は、視覚機能や外見に深刻な影響を及ぼす可能性があり、特に眼窩底骨折は注意が必要です。

眼窩底骨折の定義

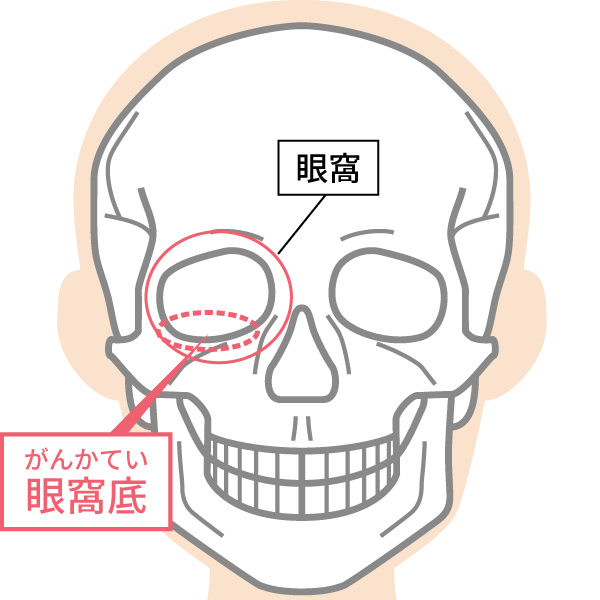

眼窩(がんか)とは、眼球を包み込むように囲んでいる、眼球の入っている顔面骨のくぼみのことを言い、その底の部分(下側)を「眼窩底(がんかてい)」と言います。

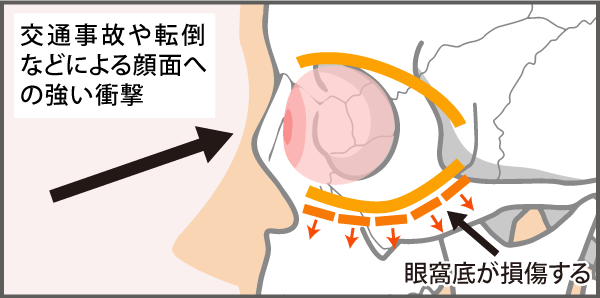

眼窩底骨折(がんかていこっせつ)とは、眼窩底が交通事故やスポーツ外傷、転倒などによる顔面への衝撃によって陥没、または破裂し損傷を受けた状態を指します。

眼窩底は眼球の下部を構成する非常に薄く繊細な骨であり、外部からの衝撃に弱い構造です。

この部分が損傷すると、眼球の位置を保つ支持構造が崩れ、眼球の陥没、視覚障害、眼球運動の制限など、複数の症状が現れることがあります。

さらに、骨折の程度によっては、周囲の神経や筋肉にも影響が及ぶことがあります。

顔面の感覚異常や運動障害を引き起こすおそれがあるため、早期かつ適切な処置を行うことが重要です。

交通事故で発生する

典型的な状況

眼窩底骨折は、交通事故でも発生するリスクのある骨折です。

たとえば、側面衝突や高速走行中の正面衝突では、顔面に強い衝撃が加わりやすく、眼窩底の骨が破損しやすい状況が生じます。

正面衝突の事故では、エアバッグの展開やシートベルトの固定によって頭部が前方に押し出され、ダッシュボードやハンドルに顔面が衝突することで骨折が発生するケースもあります。

事故直後に眼の周囲に腫れや内出血、違和感がある場合は、眼窩底骨折の可能性を否定できないため、速やかに医療機関でCTやMRIなどの画像検査を受けることが推奨されます。

眼窩底骨折に伴う主な症状と注意点

眼窩底骨折による症状は、骨折の程度によって異なります。

事故直後の症状が軽微と感じても、時間の経過とともに悪化することがあるため、完治までの経過観察が重要です。

眼窩底骨折による

視覚・神経への影響

眼窩底骨折の主な症状としては、眼球が陥没して目の位置が下がる「眼球陥没」、物が二重に見える「複視」、頬部や上唇周辺の「しびれ」などが挙げられます。

これらは、骨折によって眼窩内の神経や筋肉が圧迫または損傷されることで発生します。

複視は眼球の運動制限により視線がずれ、左右の目で見た像が一致しなくなることで生じ、歩行や読書、運転などの日常動作に支障をきたします。

顔面のしびれは、眼窩下神経の損傷によって感覚が鈍くなり、回復までに長期間を要することもあります。

外見の変化と心理的影響

眼窩底骨折が起きると、腫れや内出血によって眼の周囲が変形し、目が小さく見える、まぶたが下がるなどの外見上の変化が生じることがあります。

さらに、眼球の位置がずれたり陥没したりすることで、顔の左右差が明らかになるケースもあります。

こうした外見の変化は、本人の精神的負担となるだけでなく、周囲の視線や反応によって社会生活に影響を及ぼすこともあります。

なお、後遺障害認定では、見た目の変化も評価対象となるため、事故直後からの写真記録や診断書の保存が重要です。

症状の進行と早期発見の重要性

眼窩底骨折の症状は、初期段階では軽度に見えることがありますが、時間の経過とともに悪化することがあります。

複視やしびれは、骨折部位の炎症や神経圧迫が進行することで顕著になり、放置すると視覚障害が固定化して後遺障害として残る可能性があります。

また、腫れや内出血により骨折が見逃されることもあるため、軽い違和感でも医療機関でCTなどの精密検査を受けることが望まれます。

早期に正確な診断を受け、適切な治療を開始することが、機能回復と後遺症予防の両面で極めて重要です。

眼窩底骨折はどれくらいで治る?

眼窩底骨折の治療期間は、損傷の程度や治療方法によって大きく異なります。

保存療法と手術療法の選択と

治療期間の目安

症状が軽度の場合は、保存療法(安静・経過観察)が選択されます。

腫れや痛みは通常2〜4週間程度で軽減し、通院による経過観察で回復状況を確認します。

一方、眼窩下神経の損傷による顔面(頬や上唇)のしびれは、神経の回復に時間がかかるため、数か月から1年以上を要することもあり、完全に回復しないケースもあります。

眼球陥没や複視が強く現れる場合には、手術療法が必要です。

手術では、骨折部位にプレートを挿入して固定する方法や、軟骨・人工物を移植して眼窩底を再建する方法が用いられます。

術後は安静期間と定期的な経過観察が必要となり、通院は半年から1年程度に及ぶこともあるため、治療期間は長期化する傾向があります。

治療中の生活への影響

治療期間中は、視覚機能や眼球運動に制限が生じるため、読書やパソコン作業など視覚に負荷のかかる作業が困難になります。

その結果、身体的な制約だけでなく、精神的なストレスや生活リズムの乱れを招くこともあります。

完治までの期間は、症状の重症度や合併症の有無によって大きく異なり、長期にわたる通院や安静が必要になるケースもあります。

そのため、医師の指導のもとで無理のないスケジュールを組み、心身のバランスを保ちながら回復を目指すことが重要です。

眼窩底骨折でやってはいけないこと

眼窩底骨折の治療中は、症状の悪化や後遺症を防ぐために慎重な行動が求められます。

誤ったセルフケアや無理な動作は、回復を妨げるだけでなく、視覚障害を残す可能性があるため注意が必要です。

治療中に避けるべき

具体的な行動

眼窩底骨折の治療中は、以下のような行動を避ける必要があります。

強く鼻をかむ、うつ伏せで寝る、顔面を圧迫するなどの動作は、骨折部位から空気が漏れて眼窩気腫を引き起こす危険があります。

また、眼球の位置が不安定な状態で圧力が加わると、複視や眼球運動障害が悪化する可能性もあるため、医師の指示に従い安静を保つことが重要です。

誤った対処と指示不履行による

後遺症リスク

眼窩周辺は神経や血管が密集しており、構造的にも非常に繊細な部位であるため、専門的な診断と治療が不可欠です。

治療中に自己判断で冷却やマッサージなどのセルフケアを行うことは、症状の悪化につながる恐れがあります。

特に、目元の腫れや違和感に対して無理に触れたり、市販薬で対応しようとすると、炎症や感染を引き起こす可能性があるため危険です。

また、骨折部位の安定が不十分な状態での無理な動作は、骨の癒合が妨げられ、眼球運動障害や複視、眼球陥没などの視覚機能障害を引き起こすことがあります。

誤ったセルフケアは回復を遅らせるだけでなく、後遺症のリスクを高める要因となるため、医師の指示を厳守することが重要です。

眼窩底骨折の後遺障害等級と慰謝料

眼窩底骨折による後遺症は、複視や外見上の変化など、生活に大きな影響を及ぼす可能性があり、後遺障害認定の対象となります。

後遺障害とは

後遺障害とは、治療を行っても完全には回復せず、身体機能や外見に残存する障害をいいます。

眼窩底骨折の場合、複視や眼球陥没などが長期的に残ると、後遺障害として認定される可能性があります。

この認定は、損害賠償請求における慰謝料や逸失利益の算定根拠となるため、医学的な証拠と生活への影響を正確に示すことが重要です。

主な症状と

該当する後遺障害等級

眼窩底骨折の後遺症で認定される可能性のある後遺障害等級は、主に以下の症状の有無と程度によって決まります。

<眼窩底骨折による主な後遺障害等級>

| 症状分類 | 後遺障害等級 | 認定の目安 |

|---|---|---|

| 複視 | 第10級2号 | 正面を見た場合に 複視に症状を 残すもの |

| 〃 | 第13級2号 | 正面以外を見た 場合に複視の症状を 残すもの |

| 眼球運動障害 | 第11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害 または、 運動障害を 残すもの |

| 外貌醜状 | 第12級14号 | 外貌に醜状を 残すもの |

| 視力障害 | 第1級〜13級 | 骨折の影響で 視力が低下・ 失明した場合、 その程度に応じて 認定 |

| 神経障害 | 第12級13号 | 局部に頑固な 神経症状を残すもの |

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害が認定されると、加害者に対して後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。

この慰謝料には、最低限の補償とされる「自賠責基準」、保険会社が独自に定める「任意保険基準」、そして弁護士が交渉や裁判で用いる「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があります。

中でも弁護士基準による慰謝料が最も高額であり、自賠責基準の2倍から3倍程度となるのが一般的です。

そのため、どの算定基準を採用するかの選定は、損害賠償額に大きく影響する重要な判断要素となります。

<自賠責基準・弁護士基準による後遺障害慰謝料の目安>

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |

|---|---|---|

| 第10級 | 190万円 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

後遺障害認定と

慰謝料請求のために必要なこと

眼窩底骨折による後遺障害等級の認定と、それに見合った慰謝料を請求するためには、医学的および生活上の根拠に基づいた客観的な証拠の提出が不可欠です。

後遺障害は、交通事故によって生じた後遺症であることが認定の前提となるため、事故直後からの早期診察と継続的な通院によって因果関係を明確にする必要があります。

また、医師が「症状固定」(症状がこれ以上改善しないと判断される状態)を診断するには、日々の症状や生活への影響を記録しておくことが重要です。

後遺障害等級の最終判断は認定機関が行いますが、その判断の基礎となるのが医師が作成する「後遺障害診断書」です。

診断書には、症状の実態を正確かつ詳細に記載してもらう必要があり、その内容の精度が後遺障害等級の認定結果や慰謝料額に直結します。

そのため、適正な認定を受けるには、医師との連携を密にし、診断書の記載内容を十分に確認・整理することが求められます。

眼窩底骨折に対する

慰謝料請求は弁護士に要相談

眼窩底骨折による後遺障害の認定と慰謝料請求には、医学的・法的な知識に加え、症状や損害に関する証拠の的確な整理が不可欠です。

複視や眼球陥没などの後遺症が残る場合には、後遺障害の認定を受けたうえで、適正な損害賠償を請求する必要があります。

慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって大きく異なるため、認定申請の段階から弁護士に相談・依頼することも有効な選択肢です。

弁護士が示談交渉を行うことで、弁護士基準による慰謝料や逸失利益の算定が可能となり、交渉を有利に進めることができます。

医学的根拠と法的主張を両立させるためには、専門家の助言を受けながら、証拠の収集と提出を計画的に進めることが、賠償額の最大化につながります。

交通事故による眼窩底骨折の後遺症でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

↓↓

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)