口の後遺障害等級と実際の増額事例

交通事故で口の傷害(ケガ)を負った被害者の方が、慰謝料などの損害賠償金を受け取るにはどうすればいいのか、についてお話ししていきます。

ケガをした場合、入通院をして治療を受けると思います。

その場合、被害者の方は、治療費や交通費、入通院慰謝料、休業損害などを加害者側に請求することができます。

ケガは完治すればいいのですが、後遺症が残ってしまう場合があります。

そうすると、被害者の方は精神的・肉体的に味わった苦痛に対する後遺障害慰謝料を請求することができます。

また、以前のようには働けなくなったならば、その分の補償を逸失利益として受ける必要もありますし、介護が必要になったら将来介護費用も請求することができます。

その場合、まず何が必要かというと、ご自身の後遺障害等級の認定を受けることです。

後遺障害等級が認定されることで、慰謝料などの金額が決まり、逸失利益や将来介護費などを合計した損害賠償金(状況によって示談金とも保険金とも呼ばれます)が決まってくるからです。

しかし、そこにはさまざまな手続きが必要で、あれこれと問題が起きてくる可能性があります。

そこで本記事では、それらの流れを追いながら、被害者の方にとって大切なことを解説していきます。

口の後遺障害等級と慰謝料額の一覧表

口の後遺障害は大きく、次の3つに分けることができます。

(1)咀嚼の機能障害

咀嚼(食べ物をかみ砕く)や嚥下(ものを飲み込む)の機能障害。

「後遺障害等級1級2号」

後遺障害:咀嚼及び言語の機能を廃したもの

後遺障害慰謝料:2800万円

自賠責保険金額:3000万円

労働能力喪失率:100%

「後遺障害等級3級2号」

後遺障害:咀嚼又は言語の機能を廃したもの

後遺障害慰謝料:1990万円

自賠責保険金額:2219万円

労働能力喪失率:100%

「後遺障害等級4級2号」

後遺障害:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害慰謝料:1670万円

自賠責保険金額:1889万円

労働能力喪失率:92%

「後遺障害等級6級2号」

後遺障害:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害慰謝料:1180万円

自賠責保険金額:1296万円

労働能力喪失率:67%

「後遺障害等級9級6号」

後遺障害:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

後遺障害慰謝料:690万円

自賠責保険金額:616万円

労働能力喪失率:35%

「後遺障害等級10級3号」

後遺障害:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

後遺障害慰謝料:550万円

自賠責保険金額:461万円

労働能力喪失率:14%

注1)咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。

注2)咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、お粥など柔らかいものや飲み物以外は摂取できない状態。

注3)咀嚼機能に障害を残すものとは、固形物の中に咀嚼ができないものがある、または咀嚼が十分にできない状態で、それが医学的に確認できる場合。

(2)言語の機能障害

発声などができない、しにくい状態。

「後遺障害等級1級2号」

後遺障害:咀嚼及び言語の機能を廃したもの

後遺障害慰謝料:2800万円

自賠責保険金額:3000万円

労働能力喪失率:100%

・4つの子音(口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音)のうち3つ以上発音できない場合に認められます。

・4つの子音とは、具体的には次のものをいいます。

①口唇音/ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音、ふ

②歯舌音/な行音・た行音・ら行音・ざ行音・しゅ・じゅ・し

③口蓋音/か行音・が行音・や行音・ひ・にゅ・ぎゅ・ん

④咽頭音/は行音

・言語機能と咀嚼機能の両方の障害がある場合には、第1級2号が認定されます。

「後遺障害等級3級2号」

後遺障害:咀嚼又は言語の機能を廃したもの

後遺障害慰謝料:1990万円

自賠責保険金額:2219万円

労働能力喪失率:100%

・1級2号と同様に、4つの子音(口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音)のうち3つ以上発音できない場合に認められます。

・咀嚼と言語機能のどちらかの障害が残った場合、3級2号に認定されます。両方の傷害がある場合は、1級2号となります。

「後遺障害等級4級2号」

後遺障害:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害慰謝料:1670万円

自賠責保険金額:1889万円

労働能力喪失率:92%

・4つの子音のうち2つが発音できなくなった状態、または、綴音(ていおん/てつおん)機能に障害があり、言語のみでは意思疎通をさせることができない状態とされます。

・綴音とは、2つ以上の単音が結合してできた音のことで、たとえば「た」=「ta」は、「t」「a」という2つの単音から成り立っているとします。

「後遺障害等級6級2号」

後遺障害:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害慰謝料:1180万円

自賠責保険金額:1296万円

労働能力喪失率:67%

4つの子音のうち2つが発音できなくなった状態が該当します。

「後遺障害等級9級6号」

後遺障害:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

後遺障害慰謝料:690万円

自賠責保険金額:616万円

労働能力喪失率:35%

4つの子音のうち1つが発音できなくなった状態が該当します。

「後遺障害等級10級3号」

後遺障害:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

後遺障害慰謝料:550万円

自賠責保険金額:461万円

労働能力喪失率:14%

4つの子音のうち1つが発音できなくなった状態が該当します。

(3)歯牙障害

歯を失ったことで歯科補綴をした状態です(人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本)。

歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することです。

「後遺障害等級10級4号」

後遺障害:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

後遺障害慰謝料:550万円

自賠責保険金額:461万円

労働能力喪失率:14%

「後遺障害等級11級4号」

後遺障害:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

後遺障害慰謝料:420万円

自賠責保険金額:331万円

労働能力喪失率:20%

「後遺障害等級12級3号」

後遺障害:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

後遺障害慰謝料:290万円

自賠責保険金額:224万円

労働能力喪失率:14%

「後遺障害等級13級5号」

後遺障害:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

後遺障害慰謝料:180万円

自賠責保険金額:139万円

労働能力喪失率:9%

「後遺障害等級14級2号」

後遺障害:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

後遺障害慰謝料:110万円

自賠責保険金額:75万円

労働能力喪失率:5%

被害者が知っておくべき慰謝料の真実

(1)慰謝料の計算で使われる3つの基準のうち一番高額なのは?

じつは、慰謝料計算では次の3つの基準が使われます。

どれを用いるかで金額が変わってくるので注意が必要です。

「自賠責基準」

・法律によって定められている自賠責保険による算定基準で、もっとも金額が低くなります。

・それは、自賠責保険は被害者救済のために設立されたものであり、最低限の補償であるためです。

・人身事故のみ適用されます(物損事故や自損事故には適用されません)。

・人身事故で補償される保険金には支払い限度額があり、傷害(ケガ)の場合で120万円です。

・後遺障害等級が認定された場合は、次の表のように等級によって保険金額が決められています。

【支払限度額1】

神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害により介護が必要な場合

(被害者1名につき)

自賠責法別表第1

| 常時介護を要する場合 (後遺障害等級1級) |

最高で4000万円 |

|---|---|

| 随時介護を要する場合 (後遺障害等級2級) |

最高で3000万円 |

【支払限度額2】

上記以外の後遺障害の場合

第1級:最高で3000万円~第14級:最高で75万円

自賠責法別表第2

| 第1級 | 3000万円 |

|---|---|

| 第2級 | 2590万円 |

| 第3級 | 2219万円 |

| 第4級 | 1889万円 |

| 第5級 | 1574万円 |

| 第6級 | 1296万円 |

| 第7級 | 1051万円 |

| 第8級 | 819万円 |

| 第9級 | 616万円 |

| 第10級 | 461万円 |

| 第11級 | 331万円 |

| 第12級 | 224万円 |

| 第13級 | 139万円 |

| 第14級 | 75万円 |

「任意保険基準」

各損害保険会社が独自に設定している基準です。

各社とも非公表のため正確にはわかりませんが、自賠責基準より少し高いくらいの金額で設定されていると考えられます。

「弁護士(裁判)基準」

これまでの膨大な裁判例から導き出されている基準で、法的根拠がしっかりしており、もっとも高額になります。

弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を行なう際、この基準で算定した金額を主張していきます。また裁判でも認められる可能性が高くなります。

この基準で計算した金額こそ、被害者の方が本来受け取るべき正しい金額になります。

被害者の方としては、弁護士(裁判)基準での示談解決を目指すことが大切になってくるのです。

(2)ケガを負った時に受け取ることができる2つの慰謝料

ケガの治療のために入通院した場合に受け取ることができるのが「入通院慰謝料」、後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に受け取ることができるのが「後遺障害慰謝料」です。

そのため、被害者の方はこの2つの慰謝料を分けて請求する必要があります。

<自賠責基準による入通院慰謝料の算出方法>

入通院慰謝料は、次の計算式で算出します。

4300円(1日あたり) × 入通院日数

= 入通院慰謝料

自賠責基準により、1日あたりの金額は

4300円と定められています。

これは、改正民法(2020年4月1日施行)により改定された金額です。

2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は、4200円(1日あたり)で計算します。

入通院をして治療した場合の対象日数としては、次のどちらか短い方が採用されます。

①「実際の治療期間」

②「実際に治療した日数×2」

たとえば、治療期間が1か月(30日)で、3日に1回通院した場合は、

①4300円×30日=129,00円

②4300円×(10日×2)=86,000円

となるため、入通院慰謝料は②の20日分の

86,000円が採用されることに注意が必要です。

後遺症の残らない傷害(ケガ)に対する自賠責保険金の上限は120万円です。

治療費や入通院慰謝料などで金額の上限を超えてしまう場合がありますが、その際は上限を超えた金額分を加害者側の任意保険会社に請求していくことになります。

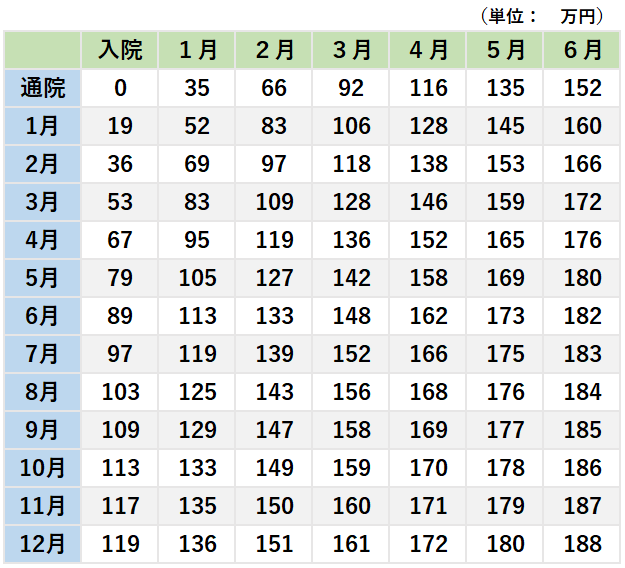

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算出方法>

弁護士(裁判)基準における入通院慰謝料については、「損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部刊)という本に記載されている算定表を使います。

算定表は、ケガの程度・状態に応じて「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料

(むち打ちなど軽傷)の算定表」

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料

(重傷)の算定表」

例として、口を負傷して治療のために1か月入院、6か月通院した場合、重傷用の表の「入院1か月」と「通院6か月」が交わったところの「149」万円が弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料になります。

「入院なし」で「通院1か月」の場合は、軽傷用の表の交わった部分の「19」万円が弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料になります。

前述した、自賠責基準で算定した慰謝料である

86,000円の2倍以上の金額になるわけです。

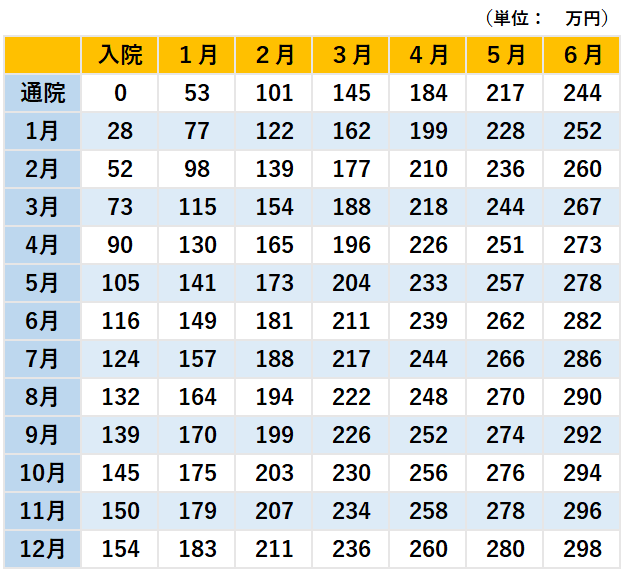

<後遺障害慰謝料の算出方法>

後遺障害等級が認定された場合、その等級に応じて支払われるのが後遺障害慰謝料です。

鼻のケガによる後遺症の精神的苦痛の程度は、事故ごと被害者ごとで違うため、それぞれの事故によって判断するのが難しく、また膨大な時間がかかってしまうため、被害者の方への慰謝料の支払いが滞るなどの不具合が生じてしまいます。

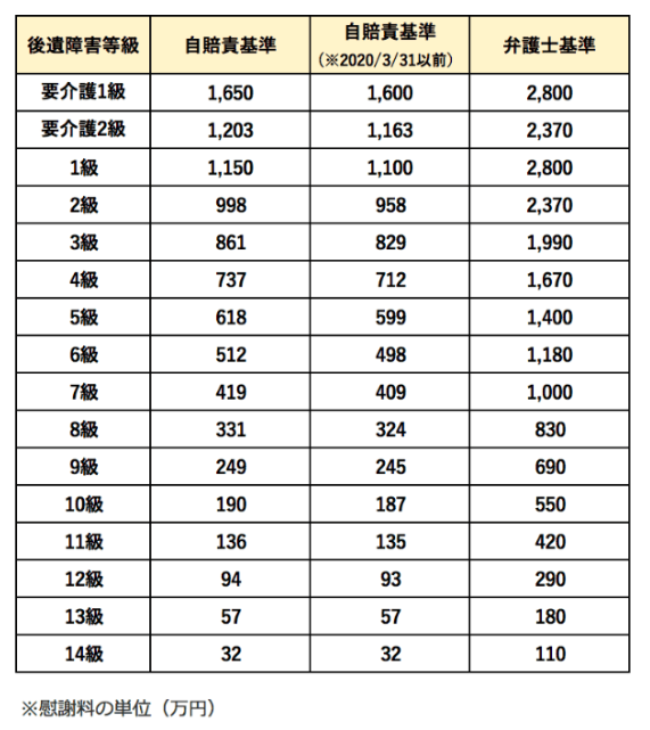

そうした状況を避けるため、後遺障害慰謝料の相場金額は次の表のようにあらかじめ設定されています。

ただし、これはあくまでも相場金額であるため、それぞれの事故の状況によっては金額が増額する可能があります。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による

後遺障害慰謝料の金額表>

2つの基準で慰謝料額を比較してみる

咀嚼機能障害で後遺障害等級9級6号が認定された場合、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、慰謝料額にどのくらいの違いが出てくるのでしょうか。

例として、入院1か月(30日)、その後、通院6か月(実際の通院日数70日、平均して週に2~3回の通院)の場合の概ねの慰謝料額は次のようになります。

「聴覚障害(後遺障害等級4級3号)した場合の慰謝料の相場金額」

| 自賠責基準 | 裁判基準 | |

|---|---|---|

| 入通院 慰謝料 |

86万円 | 113万円 |

| 後遺障害 慰謝料 |

249万円 | 690万円 |

| 合計 | 335万円 | 803万円 |

使用する基準の違いによって、約470万円もの金額差があることがわかります。

やはり、弁護士(裁判)基準での解決が重要なことが、おわかりいただけるのではないでしょうか。

みらい総合法律事務所で解決した慰謝料増額事例

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した、口の後遺障害事案での慰謝料や逸失利益などの損害賠償金の増額事例をご紹介します。

実際の示談交渉では、どのくらいの金額が増額するのか参考にしていただきたいと思います。

解決事例①:36歳男性の前歯欠損などで慰謝料等が約1.9倍に増額

36歳男性が、加害車両をタクシーと間違えて道路に飛び出したところ、衝突された交通事故です。

被害者男性は、第一腰椎圧迫骨折、前歯欠損などの傷害を負い、脊柱変形等の後遺症を残して症状固定。

後遺障害等級は、併合10級が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約894万円を提示しました。

この金額が妥当なものかどうか、被害者の方がみらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が交渉したところ、保険会社は被害者男性の過失が大きいと主張しましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、約1713万円で合意。

当初提示額から約1.9倍に増額して解決した事例です。

解決事例②:27歳男性の歯牙障害などで慰謝料等が約2.2倍に増額

27歳男性(会社員)がバイクで直進中、対向して走行してきた自動車が路外に出ようとして右折してきたところで衝突された交通事故です。

被害者男性は歯科補綴や左橈骨遠位端骨折などの傷害を負い、治療のかいなく症状固定。

後遺障害等級は、歯牙障害で10級4号、左上肢機能障害で12級の併合9級が認定されました。

ただし、被害者男性には既往障害として、歯牙障害11級4号がありました。

加害者側の任意保険会社は、すでに支払い済みの治療費など300万円を除き、慰謝料などの損害賠償金として約738万円が妥当だと主張。

そこで、この金額が適切なものかどうか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

そのまま依頼を受けた弁護士が保険会社と交渉し、最終的には1600万円で解決した事例です。

当初提示額から約2.2に増額したことになります。

交通事故では、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金を低く提示してくることがほとんどです。

示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、弁護士に相談してみてください。

代表社員 弁護士 谷原誠