交通事故の慰謝料をわかりやすく解説。相場や計算方法などまとめ

*タップすると解説を見ることができます。

交通事故における慰謝料とは、交通事故によって被害を受けた被害者等の精神的な損害の賠償ということになります。

そして、慰謝料には本人分で①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3種類、④近親者で近親者慰謝料の1種類があり以下のような慰謝料の相場があります。

| ①入通院慰謝料 | 通院1ヶ月 ~ 15ヶ月で 28万円 ~ 164万円 |

|---|---|

| ②後遺障害慰謝料 | 110万円 ~ 2,800万円 |

| ③死亡慰謝料 | 2,000万円 ~ 2,800万円 |

| ④近親者慰謝料 | 被害者の慰謝料額の 10 ~ 30%程度 |

このように慰謝料には一応の相場がありますが、実際には様々な要素を検討して決定されます。

但し、交通事故の被害者が請求できるお金は慰謝料だけではなく、他にも治療費、休業損害、逸失利益など、様々なものがあることも憶えておきましょう。

この記事では、交通事故の慰謝料の計算方法と相場、そして、慰謝料が相場より増減額する場合などについて、一つ一つ丁寧に説明していきます。

また、私達が経験した実際の解決事例もご紹介します。

目次

被害者がもらえる慰謝料を解説

交通事故の慰謝料には、3つの計算方法があります。

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 弁護士(裁判)基準

このうち、弁護士基準が最も高額で適正な金額となります。

交通事故の被害者は、弁護士基準によって慰謝料を計算して請求していく必要があります。

慰謝料の計算基準の違いに

要注意!

慰謝料を計算する際には、このように次の3つの基準が使われます。

どの基準で計算するかによって金額が大きく違ってくるので、注意が必要です。

| 1.自賠責基準 |

|

|---|---|

| 2.任意保険基準 |

|

| 3.弁護士基準 |

|

1.自賠責基準 -

- ・自賠責保険で定められている基準。

- ・もっとも金額が低くなる。

2.任意保険基準 -

- ・各任意保険会社が独自に設けている基準

(各社非公表)。 - ・自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されている。

- ・各任意保険会社が独自に設けている基準

3.弁護士基準 -

- ・金額がもっとも高額になる基準。

- ・弁護士や裁判所が用いるもので、

過去の裁判例から導き出されている。 - ・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合に主張する。

- ・弁護士基準で算定した金額が被害者の方が

本来受け取るべき金額になる。

詳しい内容を順に説明していきます。

自賠責基準

自動車を運転する者には法律により自賠責保険に加入することが義務付けられています。

そのため、まず交通事故の被害者には加害者が加入している自賠責保険から損害賠償金が支払われることになります。

その際の基準がこの自賠責基準であり、必要最低限の金額になります。

自賠責保険ではカバーしきれない部分、つまり足りない分の損害賠償が発生する場合は、加害者が加入している任意保険から支払われます。

傷害(入通院)慰謝料

自賠責基準における入通院慰謝料は日額が定められています。

計算式は、以下のようになります。

「対象日数」は、次のうち短い方を

採用します。

・治療期間

・実際に治療した日数×2

また、自賠責保険が負担する損害賠償の上限が定められており、傷害部分については120万円とされています。

自賠責後遺障害保険金の早見表

後遺障害に関する保障も、自賠責保険には支払限度があり、被害者が死亡した場合は3,000万円、後遺障害が残ってしまい、介護が必要な場合は3,000万~4,000万円。

その他の後遺障害の場合は、 1級から14級の後遺障害等級に応じて75万円~3,000万円の金額が支払われることになります。

| 第1級 | 4,000万円 |

|---|---|

| 第2級 | 3,000万円 |

| 第1級 | 3,000万円 |

|---|---|

| 第2級 | 2,690万円 |

| 第3級 | 2,219万円 |

| 第4級 | 1,889万円 |

| 第5級 | 1,574万円 |

| 第6級 | 1,296万円 |

| 第7級 | 1,051万円 |

| 第8級 | 819万円 |

| 第9級 | 616万円 |

| 第10級 | 461万円 |

| 第11級 | 331万円 |

| 第12級 | 224万円 |

| 第13級 | 139万円 |

| 第14級 | 75万円 |

死亡慰謝料

自賠責基準による死亡慰謝料は、死亡した本人分が400万円であり、その他にご遺族の人数によって、以下の表のとおりになります。

| 1人 | 550万円 |

|---|---|

| 2人 | 650万円 |

| 3人以上 | 750万円 |

さらに、被害者に被扶養者がいる場合は、200万円がプラスされます。

任意保険基準

加害者側の任意保険会社が損害賠償額を算定するときに使う保険会社の内部基準です。

内部的な基準なので、明確な基準が公表されているわけではありません。

金額は自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の間で設定されています。

過去には、任意保険計算基準が決まっており、その基準によって入通院慰謝料を計算していましたが、現在は、各保険会社毎に計算方法は異なっています。

そこで、過去の計算基準を「旧任意保険計算基準」としてご紹介します。

被害者に後遺障害が残った場合、保険会社はそれぞれの社内内部基準によって算出した損害賠償金を提示してきます。

なぜ任意保険会社が適正な示談金を提示してこないのかについては、以下の記事を参考にしてください。

弁護士基準(裁判基準)

実際の交通事故の裁判の事例から導き出された損害賠償金の基準です。

法的根拠がもとになっているため、裁判をした場合に認められる可能性が高いのがこの基準による金額になります。

弁護士など法律関係者が使う書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の【最新版】に金額が記載されています。

裁判所や弁護士は、この赤い本を参考に損害賠償額を算定していきます。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の中で最も高額になる計算方法なので、被害者としては、この弁護士基準で計算した慰謝料を請求すべき、ということになります。

入通院(傷害)慰謝料の早見表

「入通院(傷害)慰謝料」とは、交通事故によりケガ(傷害)をして入通院したことに対する肉体的、精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金です。

交通事故の弁護士基準による損害賠償実務では、入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)に掲載されている計算表に基づいて計算をしています。

では、具体的に入通院(傷害)慰謝料の計算方法を説明します。

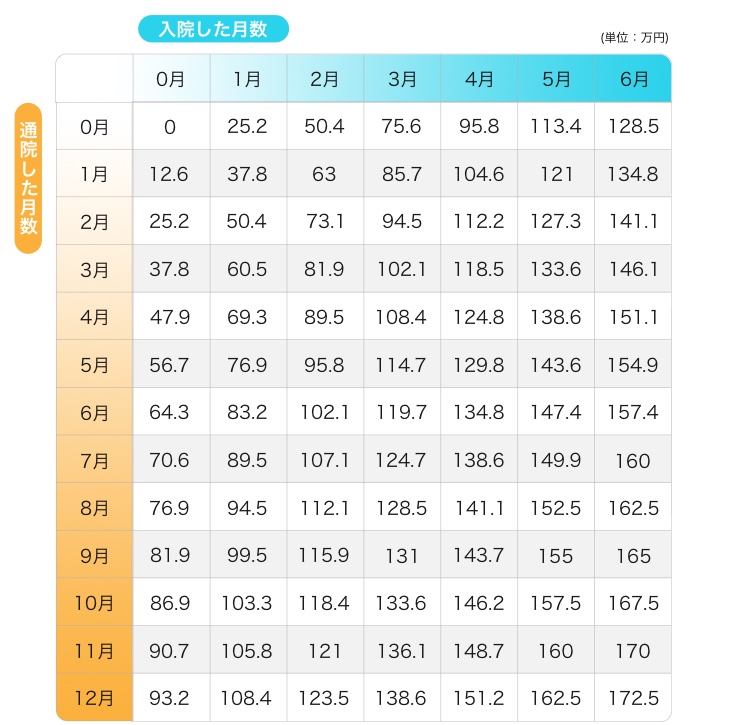

(1)むち打ち症で他覚所見がない場合

むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫創などの場合は、入通院期間を基礎として下記の表に当てはめて慰謝料を計算します。

通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえて実通院日数の3倍程度を通院期間の目安として計算します。

(むち打ちなど軽傷)の早見表】

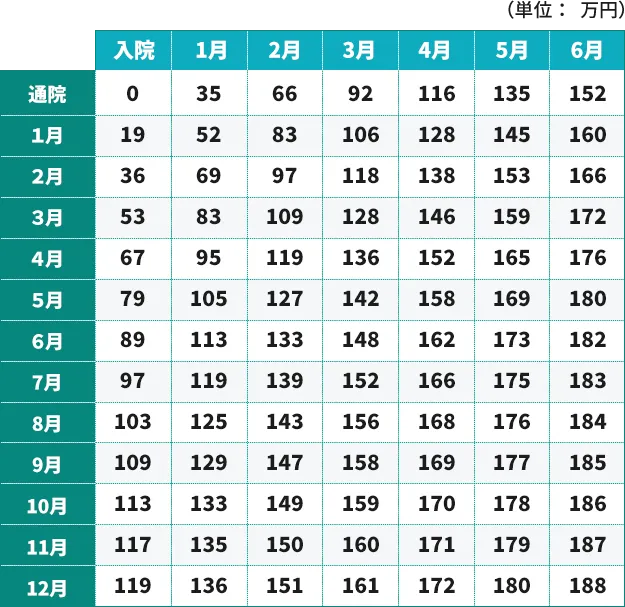

(2)(1)以外の場合

「(1)むち打ち症で他覚所見がない」以外の場合は、下記の表に当てはめて慰謝料を計算します。

但し、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間のめやすにする場合もあります。

また、傷害の部位、程度によっては、慰謝料額を20~30%増額する場合もあります。

(重傷)の早見表】

- 軽傷と重傷に分かれていますので症状に

合わせてご使用ください。 - 入院月数を上の欄から、通院月数を

左の欄からお選びください。 - 選択した両者が交差する欄の金額が

弁護士基準による慰謝料です。 - 入院のみの方は、上の欄の月数の直ぐ下の金額が、入院期間に該当する慰謝料となります。

- 通院のみの方は、左の欄の月数のすぐ右の欄の金額が、通院期間に該当する慰謝料となります。

- たとえば通院期間60日で実通院日数が30日の場合、入通院慰謝料の基準額は、むち打ちなどの軽症で19万円。重傷の場合28万円となります。

死亡慰謝料の早見表

「死亡慰謝料」とは、交通事故により被害者が死亡したことで被った精神的損害に対して支払われるものです。

受取人は、配偶者や子などの相続人です。

被害者本人が死亡の瞬間に慰謝料請求権を取得し、それが相続により相続人に承継されると考えられています。

死亡事故の場合に、ご家族のうち、どのような割合で慰謝料をもらえるのかについて、もっと詳しく知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてください。

死亡事故の場合に、被害者の有する損害賠償請求権を相続するのは、民法で相続人と定められた法定相続人となります。

この点、内縁関係にある配偶者は、法定相続人ではありませんので、被害者の有する損害賠償請求権を相続することはできません。

しかし、内縁の配偶者も被害者の死亡によって大きな精神的損害を受けることになりますので、裁判例では、内縁配偶者慰謝料請求権を認めたものがあります。

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者の立場や置かれている状況などによって金額が異なってきますが、概ねの相場金額は次のようになっています。

| 一家の支柱の場合 | 2,800万円 |

|---|---|

| 母親・配偶者の場合 | 2,500万円 |

| その他の方の場合 | 2,000万~2,500万円 |

ここで、「一家」とは、被害者が扶養義務を負っており、かつ、現実に扶養義務を果たしている親族をいいます。

また、「支柱」とは、被害者がその世帯の経済的支柱であったことをいいます。

同一世帯でなくても、扶養している親族がいる場合は、一家の支柱と扱われる場合があります。(名古屋地判平成26年12月19日判決等)

「母親、配偶者」は、世帯の経済支柱ではないものの、世帯の中で家事の中心を担ったり、子を養育しているような者であり、女性に限定されず、男性でも「母親、配偶者」に該当する場合があります。

共働き夫婦の場合には、それぞれの収入額や家計への貢献度、家事の分担割合などを勘案して「一家の支柱」と「母親、配偶者」の相場金額の間で慰謝料額を定めることになります。

「その他」というのは、一家の支柱、母親・配偶者以外の者であり、独身者や子供、高齢者などの場合です。

なお、死亡慰謝料の相場は、時代によって徐々に増額されており、以下のような変遷があります。

| 一家の支柱 | 母親、 配偶者 |

その他 | |

|---|---|---|---|

| 平成6年~ 13年 |

2,600万円 | 2,200万円 | 2,000万円 |

| 平成14年~ 平成27年 |

2,800万円 | 2,400万円 | 2,000万円~ 2,200万円 |

| 平成28年~ | 2,800万円 | 2,500万円 | 2,000万円~ 2,500万円 |

*スワイプすると表の全て見ることができます。

後遺障害慰謝料の早見表

「後遺障害慰謝料」とは、交通事故で後遺障害が残った場合に精神的に被った苦痛に対して償われるものです。

精神的な苦痛の程度というのは、本来は事故ごと、被害者ごとに違うものですが、それぞれの事案によって判断するのは難しいため、大体の相場金額が決まっています。

| 等級 | 保険金額 |

|---|---|

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

あくまで相場の金額ですから、もちろん金額がアップする場合があります。

これらについても、前掲の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)に基づいています。

このように、慰謝料はひとつではないので、加害者側の保険会社から損害賠償金の提示があった場合、何も知らない被害者は、どの慰謝料がいくら提示されているのか正確にわからないということがあります。

そうした場合、安易に示談をしたために被害者が損をしてしまうというケースもあります。

ですから、まずはご自身が請求できる慰謝料の種類や相場の金額を知ることは大切なのです。

慰謝料自動計算機で簡単シミュレーション

みらい総合法律事務所では、過去の判例や実務の動向を研究し、交通事故の被害者が自分で簡単に慰謝料額を計算できる慰謝料自動計算機のプログラムを開発して設置しています。

交通事故の被害者が自分の知識で慰謝料額を計算するのは困難です。

そこで、慰謝料自動計算ツールで慰謝料額を計算してみて、だいたいの感覚をつかんでいただければと思います。

また、すでに示談金が提示されている場合に、慰謝料自動計算機で計算した金額より低い場合は、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

実際、私達の過去の経験でも、この慰謝料自動計算機で自分の慰謝料を計算して、保険会社から提示された示談金が低すぎることに気付いてみらい総合法律事務所にご相談・ご依頼いただいて増額し、ご満足いただいた例が多数あります。

ぜひ、ご利用いただけばと思います。

以下に「後遺障害編」と「死亡事故編」の計算機をご用意しておりますので、まずは計算してみていただければと思います。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の被害者の方が受け取ることができる様々な損害賠償項目の中でも、金額が大きくなるものの一つが慰謝料です。

慰謝料は被害者の方が受けた精神的な損害や苦痛に対して支払われます。

交通事故に遭われた方は「事故で死の危険を感じた」「後遺症が残り今まで通りに生活できない」「大事な家族を事故によって奪われる」など精神的苦痛を受けることが考えられます。

慰謝料はこうした精神的な損害や苦痛に対して支払われるお金です。

慰謝料は全部で4種類あります

慰謝料というのは1つではなく、次の4種類があります。

1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)

・傷害(ケガ)を負い、その治療のために入院・通院した場合に支払われるもの。

・対象となる期間は、ケガの治療を始めてから症状固定までになる。

2.後遺障害慰謝料

症状固定の診断後、後遺症が残り、後遺障害が認定されると、その等級に応じて支払われるもの。

3.死亡慰謝料

・被害者の方が亡くなったときに支払われるもの。

・受け取ることができるのは法的な相続人になる。

4.近親者慰謝料

死亡事故の被害者の近親者、あるいは死亡事故でなくても、近親者が被害者の重度の後遺障害など死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも固有の慰謝料が認められます。

近親者の範囲は、父母、配偶者、子とこれに準ずる者、つまり被害者と近しい近親者です。

近親者慰謝料の金額は、被害者の慰謝料額の概ね10%~30%ですが、被害者の慰謝料額にそのままプラスされるわけではなく、近親者慰謝料が請求された場合には、被害者の慰謝料額を減額して調整するなどの判断がされます。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

1日の通院で慰謝料はいくら?

「1日しか通院していないから、慰謝料は出ないだろう」などと思い込んでいませんか?

交通事故後に念のため病院で診察を受けた場合でも、じつは、慰謝料を受け取ることができます。

(交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4,200円)

一方、弁護士(裁判)基準では、軽傷の場合は、入院0か月、通院1か月で19万円になるので、次の金額になります。

重傷の場合は、入院0か月、通院1か月で28万円になるので、次の金額になります。

もう一つの基準の任意保険基準では、だいたいこの2つの基準の間の金額となることが多いです。

入通院慰謝料は1日8,600円ではないのか?

「自賠責基準では、1日の慰謝料は8,600円と聞きましたが」

被害者の方から、このような質問を受けることがあります。

こちらでは簡単に説明いたしますが

詳しい情報が知りたい方は「入通院慰謝料は1日いくら?」で解説していますのでご覧ください。

前述しましたが、自賠責基準では、治療の対象日数については、次のどちらか短いほうが採用されます。

- 実際の治療期間

- 実際に治療した日数×2

たとえば、2か月間で2日に1回の通院をした場合を考えてみます。

どちらの計算式でも合計は同じ金額になるのですが、 1)は対象日数を「治療期間」で考えています。

2)の場合は対象日数を「実際に通院した日数」で考えているのですが、この時、「2」を4,300円のほうにかけてしまったために、1日8,600円という誤解が生じてしまったのではないかと考えられます。

「2」を掛ける数字を間違えてしまうと、実際に治療を受けた日数が前後した場合大きく計算が狂ってしまいますので間違えないようにしましょう。

慰謝料はいつ受け取れる?

タイミングを解説

交通事故の被害に遭った場合、すぐにでも慰謝料を払って欲しいと思うかもしれません。

しかし、慰謝料の金額は、事故に遭ってすぐに決まるわけではありません。

前述のように、慰謝料は、(1)傷害(入通院)慰謝料、(2)後遺障害慰謝料、(3)死亡慰謝料に分けられます。それぞれについて、慰謝料を受け取れる時期が違いいます。

傷害(入通院)慰謝料の

受け取れるタイミング

傷害慰謝料は、交通事故でケガを負って、治療のために入院・通院しなければならくなることによる精神的苦痛に対するものです。

したがって、交通事故の日から治療が終了するまでの間の入通院に対して発生します。

そのため、治療が終了して初めて計算が可能となります。

ケガが完治した場合は、治療が終了したら保険会社と示談交渉し、示談がまとまると、示談書または免責証書を作成後支払われることになります。

後遺障害慰謝料の受け取れる

タイミング

ケガをして治療をしても、治らず、後遺症が残ってしまう場合があります。

その場合には、その後生涯にわたって後遺症に苦しむことになりますので、その分の慰謝料が発生します。

その場合には、自賠責後遺障害等級認定を受けることになり、認定された等級に応じて慰謝料が計算されます。

したがって、後遺障害慰謝料は、症状が固定して初めて計算が可能になる、ということになります。

死亡慰謝料の受け取れる

タイミング

死亡慰謝料は、被害者が交通事故により死亡したことにより発生する慰謝料です。

したがって、死亡によりただちに計算が可能になり、請求可能となります。

通常は四十九日が終わってから保険会社から連絡があり、示談交渉が開始されます。

しかし、すぐに慰謝料を受け取ってしまうと、遺族の精神的な損害が填補されたとして、加害者の刑事処分が軽くなることがありますので、タイミングには十分注意しましょう。

交通死亡事故の場合にご家族がやるべきこと、慰謝料の計算方法などを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

慰謝料以外にもらえるお金

交通事故に巻き込まれた時、多くの被害者は「慰謝料」に目が行きがちです。

確かに、事故で受けた精神的なダメージの補償として受け取れる金額として重要ですが、じつはそれだけではありません。

交通事故で加害者側保険会社から受け取るお金に示談金があります。

「示談金」とは、民事紛争を裁判によらず、話し合いなどにより解決する場合にその和解金として受け取るお金のことです。

この示談金の中には慰謝料の他にも様々な項目が含まれていることを知っていますか?

「慰謝料」と「示談金」の違いを表にすると、以下のとおりです。

| 慰謝料 | 交通事故で被害者が受け取るお金のうちの精神的損害に関するもの |

|---|---|

| 示談金 | 慰謝料を含め、被害者側と加害者側が合意して、被害者の方が受け取るお金の総額のこと |

被害者としてあなたが受け取ることができる金額は、事故の内容や被害の度合いによって異なり、様々な損害項目の合計額です。

以下に示す早見表は、あなたが知っておくべき示談金の主な項目をまとめたものです。

| 1 | 慰謝料 | 交通事故の精神的苦痛に対して 支払われる補償 |

|---|---|---|

| 2 | 治療費 | 怪我の治療に要した費用 |

| 3 | 修理費 | 車両などを修理するのに要した費用 |

| 4 | 逸失利益 | 事故のせいで失った将来の収入 |

| 5 | 休業損害 | 怪我の治療で休業したことで 減ってしまった収入に対する補償 |

さらに細かく項目を挙げると、以下のようになります。

・入院付添費

・入院雑費

・傷害慰謝料

・後遺障害慰謝料

・死亡慰謝料

・逸失利益

・将来介護費

・将来雑費

・装具・器具等購入費

・車椅子代

・介護ベッド代

・マットレス代

・家屋改造費

・自動車改造費

・葬儀費など

これでも全てではなく、交通事故の示談交渉では、被害者が請求できる損害項目を漏れなく請求していくことが大切になります。

慰謝料が相場より増額する場合

慰謝料には相場があることは前にお話ししましたが、実は相場よりも慰謝料が増額する場合があります。

3種類ありますので、順番に説明していきます。

被害者の精神的苦痛の程度が

通常より大きい場合

加害者側の過失の大きさや、事故後の態度の悪さなどにより、事故に対する被害者の精神的苦痛が増大したと認められる場合は、慰謝料が増額されることがあります。

例えば、以下のような場合です。

・交通事故が加害者の無免許、飲酒運転、著しいスピード違反などの極めて悪質な行為を原因として生じた場合

・ひき逃げ等をしたもの

・事故後、遺族に暴言を吐いたりするもの

他の損害項目を補完し慰謝料で斟酌する場合

顔や生殖機能、嗅覚などの後遺障害が認定されても後遺症逸失利益が算定しにくいような事案の場合は、逸失利益を認めず慰謝料を増額することで賠償額のバランスを取ろうとすることがあります。

例えば、以下のような場合です。

・女優が顔に傷を負い、醜状障害で後遺障害等級が認定されたものの後遺症逸失利益が認められない場合

・後遺障害等級は非該当だけれども労働に影響がでると思われる場合

被害者側に特別の事情がある

場合

被害者に特別の事情があり、通常の場合より被害者の無念さが大きいと認められると、慰謝料が増額されることがあります。

例えば、以下のような場合です。

・被害者が女性で、事故による傷害のために人工妊娠中絶をしなければならなくなった場合

・外貌醜状の傷害によって婚約破棄された場合

・被害者の死亡や傷害によって、被害者の親族が精神疾患に罹患した場合

以下の記事でも慰謝料を相場より増額した裁判例をご紹介していますので、参考にしてください。

みらい総合法律事務所が慰謝料を

相場より増額させた事例

裁判で慰謝料を相場より

増額させた事例

ここで、みらい総合法律事務所の弁護士が裁判で慰謝料を増額させた実際の事例をご紹介します。

被害者の家族は、初めからみらい総合法律事務所に被害者の権利を守るための法的手続きと示談のサポートを依頼しました。

弁護士は、示談ではなく、裁判を通じて加害者の行為の重大性を強調し、より高い慰謝料を求める戦略を取りました。

この結果、通常の慰謝料相場である2,500万円よりも高額な3,400円の慰謝料が認められ、最終的な解決金額は9,400万円に達しました。

交渉で慰謝料増額を

実現した事例

慰謝料増額は、通常は裁判を起こさないと難しいのですが、稀に、交渉においても増額できる場合があります。

しかし、この場合も、被害者の弁護士が強く慰謝料増額事由を主張していかなければ実現は難しいでしょう。

みらい総合法律事務所で扱った事案のうち、示談交渉で慰謝料増額を勝ち取った実際の事例をご紹介します。

この事件について、被害者の家族はみらい総合法律事務所の弁護士に依頼し、弁護士のサポートを受けて加害者の刑事裁判に被害者参加しました。

弁護士は示談交渉を行い、事故が飲酒・ひき逃げによるものだったことを強調して、慰謝料の大幅な上乗せを求めました。

最終的に、通常2,000万円~2,500万円が相場である慰謝料が、約2,800万円に増額されて合意が成立しました。

慰謝料が減額されるケース

これまでは、慰謝料が増額されるケースについて説明をしてきましたが、実は、慰謝料が減額されてしまうケースもあります。

ここでは、以下の3つのケースについて説明をします。

素因減額

素因減額というのは、被害者に何らかの負の要素がある場合に、慰謝料額が減額されることを言います。負の要素には、被害者の精神的傾向である「心理的要因」と、既往症や身体的特徴などの「体質的・身体的素因」があります。

被害者が自殺した場合に、交通事故との因果関係が認められる時は、心因的養親の寄与が問題となります。

心因的要因による減額は、交通事故による損害が、事故によって通常発生する程度や範囲を超えるものであって、かつ、その損害拡大について被害者の心因的要因が寄与していると認められる場合に慰謝料が減額されるものです。

たとえば、軽微な追突事故の被害に遭った被害者が、数日後に病院に行って、医師に対して、「当初はなんともなかったが、数日したら気分が悪くなり、頭も痛く、首も痛い。」と訴えたところ、外傷性頚部症候群と診断され、その後入院し、5年間も入退院を繰り返した、というような事例で、医学的には症状の説明が困難なような場合です。

体質的素因としては、無症状の後縦靱帯骨化症について、素因減額したものがあります。

また、新しい裁判例として、大阪地裁令和5年2月27日判決は、小型特殊自動車が、歩行中の被害者(先天性の両側感音性難聴があった当時11歳の女性)に衝突した死亡事故に関して、争点となった逸失利益について、被害者の基礎収入を賃金センサスの全労働者平均賃金の85%に相当する年収422万6,200円として計算しました。

慰謝料は、相場金額が2,000万円~2,500万円のところ、本人分として2,600万円、両親がそれぞれ200万円、姉が100万円の合計3,100万円を認めました。

損益相殺

損益相殺というのは、交通事故の被害者が、交通事故に起因して何らかの経済的利益を得た場合に、それを損害の填補として、損害賠償額から減額されるものです。

代表的なものは内払いで、加害者の保険会社から治療費や休業補償を受け取っている場合には、その金額は損害の填補ですので、損害賠償額から減額されます。

また、自賠責保険から損害賠償額を受領した場合や労災保険からの給付なども該当します。

但し、労災保険法に基づく特別支給金については、損益相殺が否定されるのが裁判例ですので、労災事案については、特別支給金を受領することを忘れてはいけません。

過失相殺

過失相殺というのは、交通事故において、被害者に過失がある場合に、その過失の大きさなどを考慮して慰謝料等が減額されることをいいます。

追突事故やもらい事故など、過失割合が10対0であれば、示談金の相場は、損害額の全額となります。1,000万円の損害額であれば、示談金は1,000万円となるでしょう。

しかし、たとえば、過失割合が加害者80%、被害者20%、慰謝料額が1,000万円とすると、被害者の過失分200万円が減額されて、慰謝料額は800万円となります。

過失相殺は、示談交渉の場合には、双方が話し合い、合意によって決まります。

たとえば、本当の過失割合が加害者80%、被害者20%だっとしても、保険会社がいいと言えば、加害者100%で合意してもいいわけです。

当事者間で合意が成立しない場合は、裁判所が過失割合を決めることになります。

過失相殺について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

交通事故慰謝料に関する質問

ここでは、交通事故の慰謝料に関し、よくある質問を6つ解説していきます。

慰謝料に税金はかかる?

交通事故で被害を受けて慰謝料などを受け取る場合、金銭で受け取ることなります。

では、受け取った慰謝料に税金はかかるのでしょうか。

まず、ケガや死亡事故など、心身に加えられた損害に対する慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益などの損害賠償金には、税金はかかりません。

非課税です。

また、同じように、心身又は資産に加えられた損害について、社会通念上ふさわしい範囲の金額を見舞金としてもらった場合も非課税です。

物損も自動車の修理費用などは非課税なのですが、一部課税対象となる場合もあります。

たとえば、商品を配送中に、交通事故の被害に遭ったとしましょう。

その全額を損害賠償金として受け取ったら、どうなるでしょうか。

本来であれば、個人の場合には売却代金が収入金額となり、そこから仕入代金や経費などを差し引いて所得となり、所得税を支払います。

つまり、損害賠償金が事業による収入金額に代わる性質ということになります。

したがって、このような場合には、非課税とならず、事業所得の収入金額となりますので、注意が必要です。

慰謝料を請求する

示談の流れは?

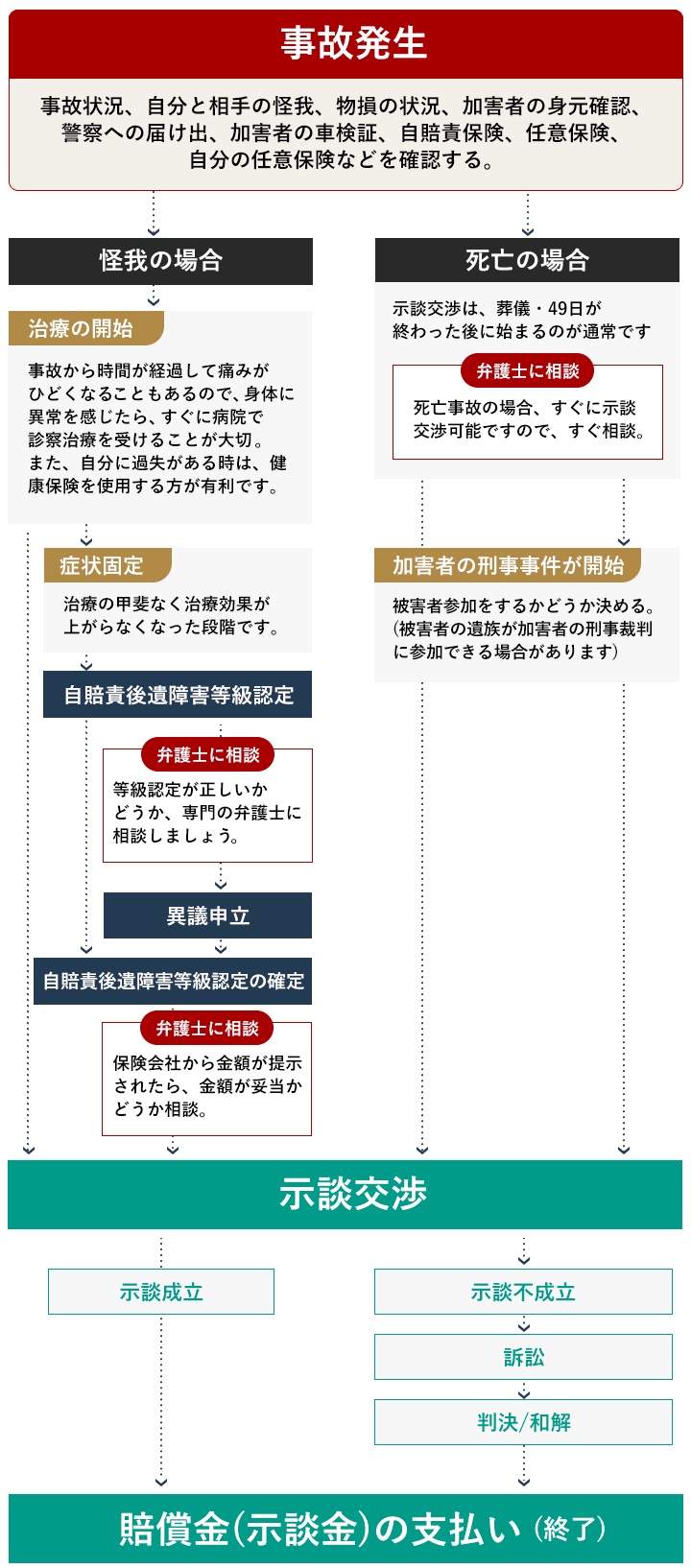

交通事故の被害者が慰謝料を請求する場合、示談交渉をするか、裁判をするかを選択します。

多くの場合には、まず示談交渉をして、示談交渉が決裂した場合に裁判になります。

慰謝料を請求する示談の流れとしては、以下のとおりです。

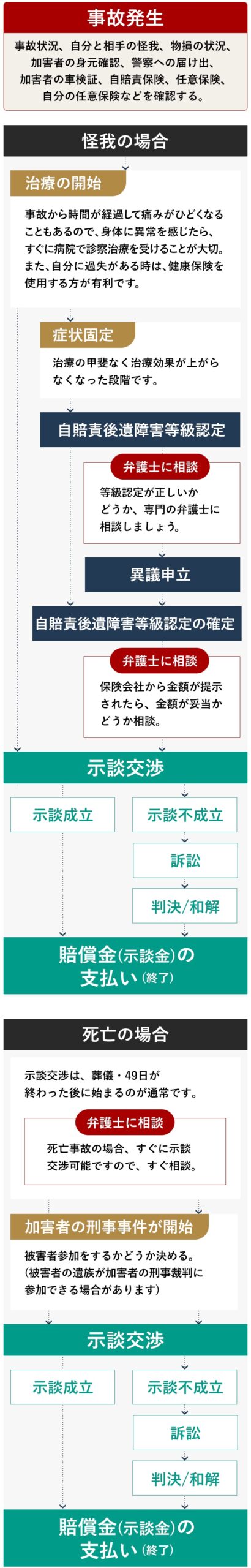

事故後のプロセス

事故後の手順

- 交通事故が発生

- 事故状況や相手(加害者)の身元の確認

- 警察への通報、実況見分調書の作成

- 加害者、被害者双方の保険会社への通知

- ケガの治療

- 治療完了または後遺障害等級の認定により賠償損害額確定

- 示談交渉

- 示談成立または法的手続き

交通事故の被害に遭ってから、示談成立までの手続を一つ一つ確実に進めていく必要があります。

途中、わからないことや不安なことがあったら、弁護士に相談するようにしましょう。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

加害者が任意無保険で

慰謝料はもらえる?

多くの場合において、自動車の所有者等は任意保険に加入しているため、被害者は、慰謝料などを加害者側お任意保険会社から受け取ることができます。

しかし、中には、自賠責保険にだけ加入しており、任意保険に加入していない任意無保険状態で交通事故が起きる場合があります。

そのような場合には、まず自賠責保険を利用して最低限の補償を確保し、自分の任意保険の人身傷害補償保険や搭乗者傷害特約などの利用を検討します。

その他、加害者、業務中の事故の場合は加害者の使用者、自動車の運行供用者への請求も検討することになります。

主婦にも休業損害や逸失利益は認められる?

主婦の方が交通事故の被害にあった場合、休業損害や逸失利益は認められるのでしょうか?

専業主婦の方の場合、実際の収入はないので、「休業損害や逸失利益は認められないのでは?」と考える人もいますが、

日々の家事労働を行なっており、これには経済価値があると認められているので当然、休業損害や逸失利益は認められます。

考えてみましょう、専業主婦が交通事故の被害に遭って入院した場合、家事をする人がいなくなってしまいます。

その場合、家政婦など外部に委託すると、当然のことながら費用が発生します。そのため、家事労働も金銭的に評価が可能とされています。

そのため専業主婦が交通事故の被害に遭った場合には、

症状固定前は休業損害を、症状固定して後遺障害が残った場合には逸失利益を請求することができます。

詳細は下記ページで解説していますので読んでみてください。

整骨院、接骨院の通院で

慰謝料はもらえる?

交通事故で頚椎捻挫などの外傷を負った場合、治療の基本は整形外科となりますが、整骨院、接骨院、マッサージなどを検討することもあります。

この場合には、慰謝料を請求するためには、整形外科の医師からの指示を証拠化して残しておくことが望まれます。

なぜなら、交通事故の治療に関しては西洋医学に基づきその必要性が判断されるのが原則だからです。

抽象的には、整骨院や接骨院等への通院が有効かつ相当な場合に認められます。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

裁判で慰謝料を請求する

手続きは?

交通事故で慰謝料を請求するために保険会社と示談交渉をしたものの、示談交渉が決裂してしまうことがあります。

その場合には、被害者としては裁判を起こす必要があります。

裁判には刑事裁判と民事裁判がありますが、この場合は民事裁判です。

裁判を起こす場合には、弁護士に依頼することが望ましいです。

裁判は、概ね1年程度かかりますが、後遺症の内容などに争いがあったりすると、2~3年かかることもあります。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

交通事故の慰謝料で困ったら

弁護士に相談を

本記事では、交通事故の慰謝料について、種類、計算方法、相場、相場より増減額する場合などを解説するとともに、実際の解決事例をご紹介しました。

ただ、慰謝料に関する知識を得ても、実際に被害者が保険会社と交渉すると、適正な金額になることは少ないです。

それは、保険会社が営利企業であり、支出をなるべく低く抑えようとするためです。

しかし、弁護士が代理人として交渉すると増額することが多いので、上手に弁護士を活用していただきたいと思います。

弁護士法人みらい総合法律事務所では、人身事故の被害者からのご相談を無料で受け付けています。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。

- 適正な慰謝料の金額を知ることができる。

- 依頼すれば、適正な慰謝料を獲得できる。

- 保険会社との難しい交渉から解放される。

- 正しい後遺障害等級を獲得できる。

ぜひ、一度ご相談ください。

↓↓

弁護士へのご相談の流れ

↑↑