後遺障害8級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

*タップすると解説を見ることができます。

後遺障害8級では視力や脊柱、手足の指や関節など多岐にわたる障害が該当し、1号から10号に分類されて認定されます。

後遺障害8級の労働能力喪失率は45%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料は、830万円になります。

しかしながら、加害者側の任意保険会社は被害者の方が受け取るべき適正な金額よりも、かなり低い金額を提示してくることが多いです。

本記事では、後遺障害等級8級の「認定基準」や「慰謝料額の算定方法」、「適正な損害賠償額」、さらには「みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例」などについて解説していきます。

後遺障害8級の認定基準について

後遺障害等級は、もっとも重い1級から順に14級まであり、障害が残った部位や症状などの違いによって各号数が細かく設定されています。

ここでは、後遺障害8級の認定基準や慰謝料額、各号数の説明をしていきます。

後遺障害8級の認定基準と

慰謝料の相場金額

後遺障害8級の認定基準と、弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の相場金額は次のようになります。

【参考記事】:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

「自賠責後遺障害等級表」

自賠法別表第2

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

| 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.一足の足指の全部を失ったもの |

830万円 |

後遺障害8級の号数の詳細

「8級1号」

交通事故による傷害(けが)で片目を失明するか、矯正視力で0.02以下になってしまった場合が該当します。

8級1号は片方の眼の障害であり、もう片方の眼は事故による傷害の影響はなく正常であることに注意が必要です。

なお、障害が残った眼が左眼か右眼かという区別はありません。

「8級2号」

脊柱とは、いわゆる背骨のことで、これを構成する一つひとつの骨を脊椎といいます。

脊柱は7つの頸椎、12の胸椎、5つの腰椎、仙椎、尾椎の計26個の椎骨から成り立っており、これらの骨が変形して神経を圧迫することで麻痺などの運動障害が起こります。

8級2号の認定基準は次の通りです。

②頭蓋骨から頸部、さらに胸腰部の背骨にかけて著しい異常可動性があるもの

脊柱が変形して運動機能に障害を残すものの中で、もっとも重い障害は6級5号ですが、それよりも症状が軽いものが8級2号に認定されます。

「8級3号」

片手の親指を含む2本の指を失うか、親指以外で3本の指を失った場合が該当します。

手指を失った、という場合は、親指とそれ以外の指に分けて判断されます。

「親指」

- 第一関節での離断

- 第一関節より根本側での切断

「その他の指(人差し指から小指)」

- 第二関節部分での離断

- 第二関節より根本側で切断

「8級4号」

片手の親指を含む3本の指、あるいは親指以外の4本の指の機能を失った場合が該当します。

手指の用を廃した、というのは次のような場合が該当します。

②親指の第一関節の可動域が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。

③親指の根元の関節の橈側外転、掌側外転が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。

※橈側外転=ピストルのジェスチャーのように親指を縦に開く動き

※掌側外転=掌を横から見て、親指と人差し指の角度が90度になるように開く動き

④人差し指から小指の根元の関節、または第二関節の可動域が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。

⑤手指の第一関節より先の指先の指腹部、および側部の深部感覚(関節の位置や筋肉の伸張具合など)、表在感覚(皮膚や粘膜などの感覚)が完全に脱失したもの。

※ただし、1.感覚神経が断裂したと判断され得る外傷を負ったこと、2.筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行ない、感覚神経活動電位が検出されない場合に限られる。

「8級5号」

交通事故による傷害のために片方の足の長さが5cm以上短縮してしまった場合が該当します。

8級5号は、短縮障害は下肢(足)だけに認められるもので、上肢(腕)には認められません。

「8級6号」

上肢(腕)の三大関節とは、「肩」「肘」「手首」で、骨折などにより、このうちの1つの関節機能を失い、動かなくなってしまった場合、あるいは神経麻痺のために自分では動かせなくなってしまった場合が該当します。

「関節の用を廃したもの」というのは、次のいずれかに該当した場合になります。

②完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態になったもの。

③人工関節、人工骨頭を挿入置換した場合、正常なほうの関節と比較して可動域が2分の1以下に制限されている。

※強直=関節が完全に動かない、あるいは健康な関節と比較して可動域が10%以下に制限されているもの。

「8級7号」

下肢(足)の三大関節とは、「股関節」「膝」「足首」で、骨折などにより、このうちの1つの関節機能を失い動かなくなってしまった場合、あるいは神経麻痺のために自分では動かせなくなってしまった場合が該当します。

認定要件は次の2点です。

②完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態になったもの

「8級8号」

・片方の腕に偽関節を残し、運動障害がある場合が該当します。

・偽関節とは、骨折が治癒していく過程で正常に骨がつかずに、その部分があたかも関節のように動く状態になってしまい、正常に手足を動かすことができなくなっていることをいいます。

・日常生活や仕事などに著しい障害が残った場合は、手足それぞれで7級9号・10号が認定されますが、補装具を装着すればできる場合は、それぞれ8級8号・9号が認定されます。

・骨折箇所は、肩関節から手首までの間の関節以外であれば、どの部位であっても該当します。

「8級9号」

・片方の足に偽関節を残し、運動障害がある場合が該当します。

・骨折箇所は、股関節から足首の間の関節以外であれば、どの部位であっても該当します。

「8級10号」

・片方の足のすべての指を失った場合が該当します。

・右足か左足かという区別はありません。

・足指の切断とは、指の付け根である中足指関節から失ったものになります。

・後遺障害等級において、足指では親指が第一の足指になり、順に第二、第三となります。

後遺障害等級については、法的な知識の他、医学的な知識も必要で、高い専門性が要求されます。一度ご相談ください。

後遺障害8級の慰謝料計算と

相場金額について

ここでは、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額を説明していきます。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法と相場金額

①自賠責基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料を自賠責基準で計算するには、次の計算式を用います。

入通院日数(治療の対象日数)で注意していただきたいのは、次のどちらか短いほうが採用されることです。

B)「実際に治療した日数 × 2」

ここでは、入通院日数(治療の対象日数)を次の条件で考えてみます。

| 治療期間 | 1か月の入院 + 5か月の通院 = 180日間 |

| 実際に治療した日数 | 1か月の入院 + 5か月の通院のうち、平均で週1回の通院をしたと仮定……30日 + 22日(22週 × 1日) = 52日間 |

B)4,300円 × (52 × 2)日 = 447,200円

この場合、日数が短いB)が採用されるため、認められる傷害慰謝料は447,200円になるわけです。

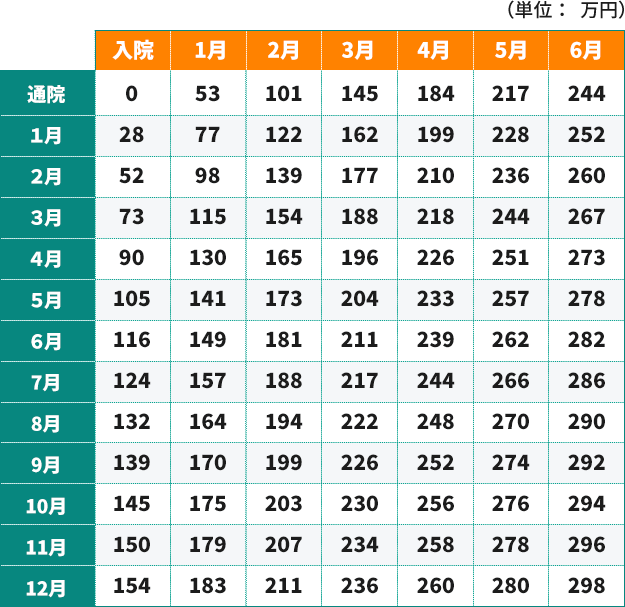

②弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の算定では計算式は使いません。

日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(重傷用)>

自賠責基準での計算例と同条件(1か月の入院+5か月の通院)で金額を割り出すには、「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院5か月」が交わった部分を見ます。

「141」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は「141万円」になります。

単純計算でも、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額を比較すると、その差はかなり大きくなることを、ぜひ知っていただきたいと思います。

弁護士(裁判)基準……1,410,000円

◎その差は約3.2倍!

後遺障害慰謝料の計算方法と

相場金額

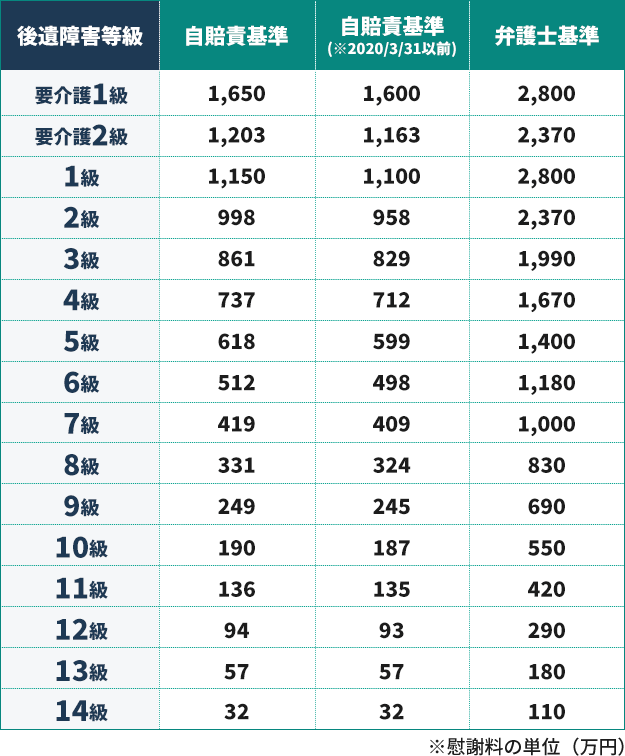

後遺障害慰謝料は、あらかじめ概ねの金額が決められており、認定された後遺障害等級(1級~14級)の違いによって金額が変わります。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準での等級別の概ねの相場金額を早見表にまとめました。

金額の違いをぜひ知ってください。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

※複数の後遺障害がある場合は「併合」という形で等級認定されますが、その際はルールがあります。詳しい解説は、こちらをご覧ください。

みらい総合法律事務所で実際に

解決した慰謝料等増額事例を紹介

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した後遺障害8級の事例をご紹介していきます。

示談の際、加害者側の保険会社(加害者が任意保険に加入している場合)は、かなり金額を抑えて提示してくることが多いです。

そこで示談交渉に進むわけですが、さてどうなるでしょうか……解決事例から次のようなことがおわかりいただけると思います。

- 後遺障害8級の被害者の方に、加害者側の保険会社はどのくらいの金額を提示してくるのか?

- 保険会社は、被害者の方が直接・単独で示談交渉をしても、増額の要求を受け入れない実態。

- 弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい金額が増額するのか?

- 裁判を起した場合は、いくらくらいの増額が実現するのか?

今後の示談交渉のためにも、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。

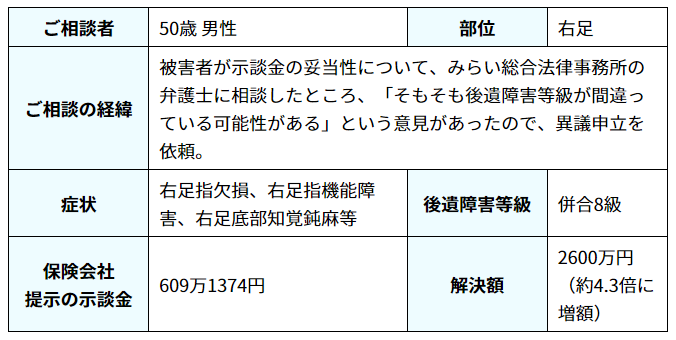

解決事例①:50歳男性の

慰謝料等が約2,000万円

増額して4.3倍に!

引用元:みらい総合法律事務所

50歳の男性(会社役員)が、横断歩道を歩行中、右折してきた自動車に衝突された交通事故。

右足指欠損、右足指機能障害、右足底部知覚鈍麻などの後遺症が残り、後遺障害等級は併合9級が認定され、加害者側の任意保険会社は示談金として約609万円を提示。

この金額の妥当性について、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「そもそも後遺障害等級が間違っている可能性がある」との指摘があったため、異議申立を含めてすべての交渉を依頼されました。

異議申立の結果、後遺障害等級は併合8級に上り、弁護士が訴訟を提起。

裁判では当初提示額から約2,000万円増額の2,600万円で解決した事例です。

保険会社の当初提示額から約4.3倍に増額したことになります。

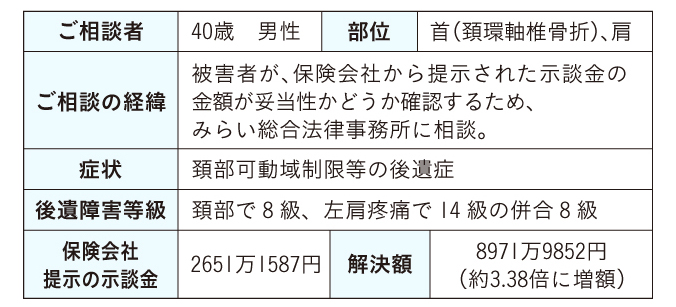

解決事例②:40歳男性の

慰謝料等が約3.4倍に増額して

約8,971万円に!

引用元:みらい総合法律事務所

40歳の男性が乗った自動車に後ろから自動車が追突し、頚環軸椎骨骨折などの傷害(けが)を負った交通事故です。

治療をしたものの、症状固定により頚部可動域制限などの後遺症が残ってしまい、後遺障害等級8級と14級の併合8級が認定。

加害者側の任意保険会社は既払い金を除いて、慰謝料など損害賠償金として約2,651万円を提示してきました。

被害者の方は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士の説明に納得がいったため、示談交渉のすべてを依頼。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため、訴訟に移行しました。

保険会社は「後遺障害等級が間違っている」として争ってきましたが、裁判所は弁護士の主張を認め、後遺障害8級を前提として、保険会社に約8,971万円の損害賠償金を支払う判決を下しました。

当初提示額から約3.4倍、約6,320万円も増額して解決した事例です。

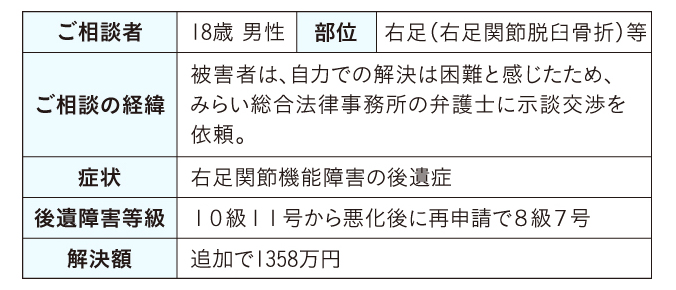

解決事例③:18歳男性が再示談で1,358万円を追加で獲得

引用元:みらい総合法律事務所

18歳の男子大学生が自動車を運転して交差点を直進していたところ、右折自動車に衝突された交通事故。

被害者の方は本件事故により、右足関節脱臼骨折の傷害を負い、右足関節機能障害の後遺症のため、後遺障害等級10級11号が認定され、一度、加害者側の任意保険会社と示談が成立していました。

ところが、その後に症状が悪化し、再度、後遺障害等級認定の申請をしたところ、8級7号が認定されたため、2度目の示談交渉が可能かどうか、みらい総合法律事務に相談されたという経緯がありました。

当事務所の弁護士の見解は、「損害賠償請求は可能」というものだったため、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉したところと、当初は追加の支払いを拒否しましたが、最終的には追加分として、1,358万円で示談解決した事例です。

詳細はこちら→

「解決実績」

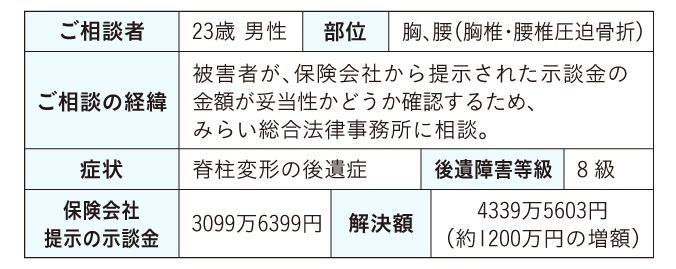

解決事例④:23歳男性の

慰謝料等が約1,280万円の増額

引用元:みらい総合法律事務所

23歳の男性(大学院生)が傘を差しながら横断歩道を自転車で走行中、右折してきた自動車に衝突された交通事故です。

被害者の方は、胸椎と腰椎の圧迫骨折の傷害を負い、治療をしましたが症状固定により脊柱変形の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害8級が認定され、加害者側の任意保険会社は治療費など既払い金を除いて、慰謝料などの損害賠償金として約3,099万円を提示してきました。

被害者の方は、この金額が妥当なものかどうか確認するため、みらい総合法律事務の無料相談を利用。

弁護士の見解が「増額は可能」というものだったことから、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、逸失利益で合意が得られなかったため提訴。

最終的に裁判所は、約4,339万円の損害賠償金を認定しました。

当初提示額から約1,240万円の増額で決着した事例です。

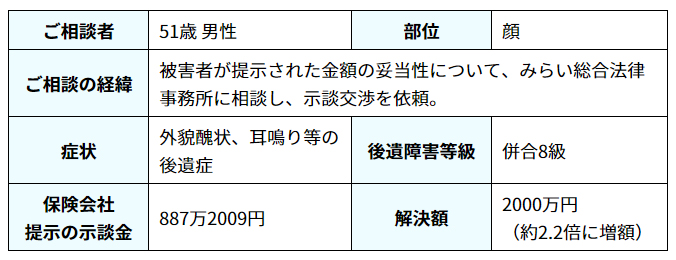

解決事例⑤:51歳男性の

慰謝料等が約1,112万円プラスされ約2.2倍に増額

引用元:みらい総合法律事務所

交通事故の被害で、51歳の男性(会社員)に外貌醜状や耳鳴りなどの後遺症が残り、併合8級の後遺障害等級が認定されました。

加害者側の任意保険会社と示談交渉をして、示談金(損害賠償金)が約887万円になったところで、被害者の方がみらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が交渉したところ、保険会社は「被害者は外貌醜状のため、逸失利益はゼロ」と主張してきましたが、弁護士が粘り強く立証・主張したことで、最終的には保険会社が譲歩。

当初提示額から約2.2倍、約1,112万円増の2,000万円で解決となりました。

後遺障害8級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

後遺障害等級認定を受けることのメリットとデメリットについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

交通事故の慰謝料の相場や計算方法が知りたい方はこちらをご覧ください。

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)