交通事故の慰謝料|通院5か月/6か月でいくらになる?計算方法は?

*タップすると解説を見ることができます。

交通事故の被害にあって傷害(ケガ)を負った場合は必ず病院に行ってください。

そして、無理に我慢せず、治療に必要である限りにおいて、通院を継続する必要があります。

理由は、以下のとおりです。

- 入院・通院を始めてから、概ね5~6か月で後遺症が残るかどうかの判断(症状固定)がされる場合が多いから。

- ケガの治療のみの場合、被害者の方は入通院慰謝料(傷害慰謝料)を受け取ることになるが、後遺症が残り、ご自身の後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料も受け取ることができるから。

- 入通院慰謝料よりも後遺障害慰謝料のほうが数倍も高額になるから。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料には、計算方法があり、相場があります。

慰謝料を計算するための早見表もご紹介します。

目次

先日、1人の男性が当事務所に相談にいらっしゃいました。

Sさん(42歳・会社員)は、5か月ほど前に交通事故にあい、左足を骨折。

入院はなく通院を続けましたが、5か月が経過してもまだ痛みがあり、歩くのに支障があるといいます。

そして10日ほど前、加害者側の保険会社の担当者から電話がきて、こう言われたのだそうです。

「もう通院が5か月になるので、そろそろ症状固定としてください。治療費の支払いは終了します」

Sさんは困った様子で言いました。

「寝耳に水とは、こういうことですよ。ケガが治らず心も体もつらいのに、さらにお金の心配までも……。それで今日は、ご相談に伺ったのです」

なぜ、こんなことが起きてしまうのでしょうか?

被害者の方が不安に思うのも無理はありません。

一体どういうことなのか、その理由と対応策について詳しくお話ししていきたいと思います。

受け取ることができる3つの慰謝料について

交通事故の被害者の方が受け取ることができる慰謝料は、おもに次の3つがあります。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

- 後遺傷害慰謝料

- 死亡慰謝料

交通事故の被害にあった時の慰謝料の計算方法とは?

慰謝料額の算定に使われる

3つの基準とは?

交通事故の慰謝料額を算定する際は次の3つの基準が使われます。

- 自賠責基準

- 後任意保険基準

- 弁護士(裁判)基準

これらは、弁護士(裁判)基準>任意保険基準>自賠責基準の順に金額が低くなっていきます。

被害者の方としては、もっとも高額な弁護士(裁判)基準での慰謝料を目指すことが大切です。

通院する際に注意するべき

3つのポイント

ケガの治療のために通院する際、被害者の方には注意していただきたいことがあります。

(1)医療機関(病院)に

必ず行く

交通事故の損害賠償問題では、原則として西洋医学によって「必要かどうか」が判断されます。

たとえば、ケガの状態については、医学的な診察とレントゲンやCT、MRIといった画像などから診断されるわけです。

医師から、これらによって交通事故とケガの因果関係を正しく証明してもらわないと、適正な慰謝料を受け取ることができない可能性があります。

ケガの状況によっては、鍼灸やマッサージ、温泉治療を受ける被害者の方もいらっしゃるでしょう。

しかし、鍼灸院や接骨院、整骨院、整体院などは医療機関ではないため、交通事故の慰謝料などの損害賠償請求では、これらの通院は認められない可能性があります。

ですから、ケガの治療はまず病院に行き、損害賠償請求で必要な診断書を書いてもらい、画像データ等を用意してもらいます。

その際、痛みやしびれなどの自覚症状については、主治医にできるだけ詳しく、正確に伝えることが大切です。

そのうえで、鍼灸やマッサージなどの必要であれば、それらの必要性を証明してらうために医師から診断書や指示書を書いてもらいます。

こうすることで、これらの費用も治療費として損害賠償金に含めることができます。

(2)通院するのを我慢しない

被害者の方の中には、ケガでつらいにもかかわらず、我慢したり、仕事の都合で通院しなかったり、極めて少ない日数しか通院しなかったり、という人がいます。

しかしそれは、損害賠償の観点からはマイナスです。

交通事故の損害賠償は、ケガの程度や後遺症、慰謝料などを、医療記録などから判断していきます。

そこでは、通院の状況も加味されます。

本来、1か月に15日は通院すべきだったのに、2日しか通院しなかったとします。

そうなると、その記録を見た人は、どう感じるでしょうか。

「それほど痛くないのかな」

「それほどつらくないのかな」

と思ってしまいます。

そして、それを前提に、判断を下していくことになってしまいます。

これは、実情と違った判断であり、被害者の方が損をすることにもなりかねません。

したがって、本来通うべき時には、できる限り通院するようにしましょう。

(3)症状固定の診断がなければ通院を続ける

たとえば、むち打ちなどの場合、一般的に治療期間が3か月~6か月程度が多いので、治療のための通院期間が半年(6か月)という長期になると、加害者側の保険会社はこんなことを言ってくる可能性があります。

「そろそろ症状固定としてください。もう治療費の支払いは終了します」

症状固定とは、これ以上の治療を続けても効果が出ない、完治しないという医師の診断になります。

症状固定後は被害者の方には後遺症が残ってしまうので、後遺障害慰謝料を請求することができます。

保険会社としては営利法人ですから、利益を増やして、支出を減らしたいと考えます。

そのため、「治療費の支払いを終了します」と言ってきます。

また、後遺障害慰謝料は保険会社にとってはさらなる支出になるため、

「今、示談をしてもらえれば、すぐに示談金を振り込みますよ」

などと言ってくるのです。

しかし、この金額は被害者の方が本当であれば受け取ることができる慰謝料などの金額よりもかなり低いものです。

しかも、症状固定の診断は医師が行なうものであって、保険会社がすることではないのです。

ですから、保険会社の言うことを信じて鵜呑みにしたり、不安に思ってはいけません。

医師から症状固定の診断がないということは、まだ治療効果が期待できるということです。

あせって示談を成立させてしまって、低い金額の慰謝料で納得してしまってはいけない、ということは覚えておいてください。

ケガの治療で5か月間の通院をした時の慰謝料はいくら?

では次に、5か月間通院した時の慰謝料額について見てみましょう。

(1)自賠責基準

自賠責基準では、1日あたりの慰謝料は4300円と定められています。

※改正民法により、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合、1日あたりの金額は4200円。

また、治療の対象日数については、次のいずれか短いほうが採用されます。

- 実際の治療期間

- 実際に治療した日数×2

前述したように、仮に通院期間を5か月間、週1回の通院をした場合、

- ・実際に治療した日数:20日間(②を適用すると、40日間)

- ・治療期間:150日間(①を適用した場合)

となるので、短いほうの40日間が対象日数となり、

金額は、172,000円(4,300円×40日間)となります。

(2)弁護士(裁判)基準

日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(表紙が赤いため、通称「赤い本」と呼ばれる)という本に記載されている算定表をもとに計算します。

なお、算定表には「軽傷用(むち打ち等)と「重傷用」の2種類があり、それぞれのケースによって使い分けられます。

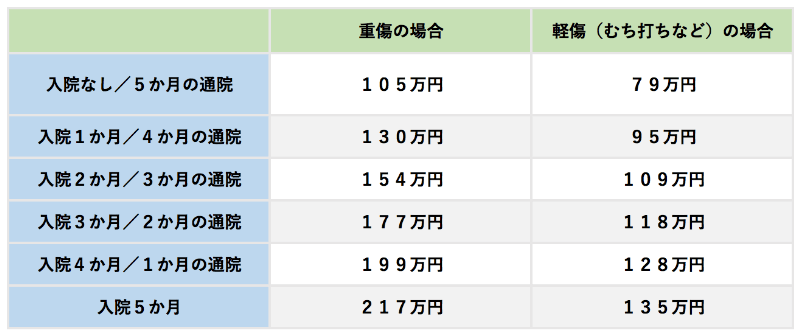

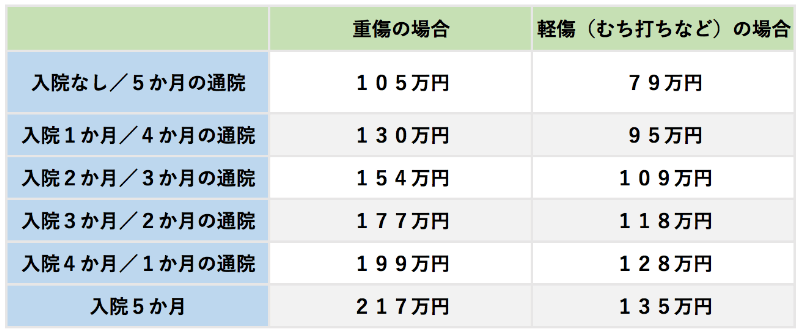

簡単な表にまとめてみたので参考にしてください。

<入通院5か月の場合の慰謝料表(弁護士(裁判)基準)>

後遺障害慰謝料を受け取るためには6か月の通院が必要!?

痛みやしびれ、運動障害などの後遺症が残ってしまうのは、被害者の方にとっては歓迎できないことでしょう。

しかし、症状固定となった場合は、ご自身の後遺障害等級の認定を必ず受けてください。

というのは、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料の他に、逸失利益、休業損害などさまざまな項目を損害賠償請求できるからです。

参考記事:後遺障害等級認定で交通事故の被害者がやってはいけない7つのこと

前述したように、通院が半年(6か月)に近くなると、加害者側の保険会社は症状固定の催促のようなことを言ってきます。

ですから、後遺症が残った後の生活のことも考えて、最低でも6か月の通院をするようにしてください。

そして、そのために後遺症が残るかどうかの重要な判断の分岐点となる通院5か月も、とても大切になってくるのです。

後遺障害等級は、全部で14等級あり、もっとも重度が高いものが1級となります。

参考記事:国土交通省「自賠責後遺障害等級表』

なお、後遺障害慰謝料には、あらかじめ基準となる金額(相場金)があり、次のように設定されています。

「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額表」

| 後遺障害等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

【出典】:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

覚えておきたい!

慰謝料以外に損害賠償で請求できる項目と金額

交通事故の被害者の方は慰謝料の他にも、さまざまな項目を損害賠償請求することができます。

(1) 治療費:必要かつ相当な範囲での実費金額(特別個室、過剰診療等の費用は補償されない可能性がある)

(2) 付添看護費:看護師・介護福祉士等/実費全額

近親者/入院の場合は1日6500円

通院の場合は1日3300円(幼児・高齢者・身体障害者等で必要のある場合)

(3) 入院雑費:1500円(1日あたり)

(4) 装具・器具購入費:車いす・義足・義歯・補聴器・義眼・入れ歯・かつら等の購入費・処置費等の相当額。

(5) 交通費:原則として本人分の実費

(6) 子供の保育費・学習費等:実費相当額

(7) 弁護士費用:裁判所により認容された金額の1割程度(訴訟になった場合)

(8) 休業損害:事故前の収入を基礎として、ケガによって休業したことによる現実の収入減分

・【動画】交通事故の被害者が請求できる積極損害とその範囲について

次に、6か月以上の通院をして後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に上記の項目以外に追加で請求できる損害賠償項目と金額について見てみましょう。

(1)将来介護費:看護師・介護福祉士等/実費全額

近親者/常時介護が必要な場合は1日8000円(平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額)

(2)家屋・自動車等の改造費:自動車・家の出口・風呂場・トイレ等の改造費、介護用ベッド等の購入費の実費相当額

(3)逸失利益:事故前の収入額に、労働能力喪失率、就労可能年数、中間利息の控除分をかけた金額

詳細記事:【交通事故】入通院慰謝料は1日いくら?通院6か月目の相場金額は?

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)