交通事故の入通院慰謝料は1日いくら?通院6か月目の相場金額は?

- 交通事故のケガで入通院した場合の慰謝料額

- 入通院慰謝料の計算方法

- 慰謝料はいつ受け取ることができるのか

- 後遺症が残った場合の慰謝料について

- 被害者の方が注意するべきポイント

目次

交通事故の慰謝料とは?

交通事故で傷害(ケガ)を負ってしまった被害者の方は、慰謝料を受け取ることができます。

被害者の方は、治療費や通院交通費、休業損害、逸失利益、将来介護費などさまざまな項目を合わせた「損害賠償金」を加害者側に請求できるのですが、その中の重要な項目に慰謝料があります。

じつは、慰謝料というのはひとつではなく、次の4つがあります。

1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で傷害(ケガ)を負った被害者に対して、肉体的、精神的苦痛を慰謝するために支払われるもの。

2.後遺傷害慰謝料

後遺症が残った場合に被った精神的苦痛に対して償われるもの。

ただし、精神的苦痛の程度は事故ごと、被害者ごとに違うものであるため、各事案によって判断するのが難しいことから、概ねの相場金額が決まっている。

3.死亡慰謝料

交通事故により被害者が死亡したことで被った精神的損害に対して支払われるもの。

4.近親者慰謝料

死亡事故や重傷事故などの場合に、本人の慰謝料とは別に被害者の近親者が被った精神的損害に対して支払われるもの。

慰謝料の計算には「3つの基準」がある

慰謝料などの損害賠償金の算定には、次の3つの基準があります。

これらの基準の違いによって、算定される金額に大きな違いが出てくるので注意が必要です。

1.自賠責基準

「自動車損害賠償保障法」により、自動車やバイクなどの車両を運転するすべての人は自賠責保険に加入しなければいけません。

自賠責基準とは、この自賠責保険により定められた基準で、3つの基準の中ではもっとも低い金額で設定されています。

2.任意保険基準

交通事故の状況や被害者の方のケガが重い場合には、自賠責保険から支払われる金額だけでは損害賠償金をすべて支払えない、ということが起きてくる可能性があります。

こうしたケースでは、被害者の方は損害賠償金を全額受け取ることができない、ということが起きかねません。

そこで、万が一の場合に備え、あらかじめ多くのドライバーは各保険会社の自動車損害保険に加入していますが、これら任意保険会社が独自に自社で設定している算定基準を任意保険基準といいます。

3.弁護士(裁判)基準

弁護士が被害者の方から依頼を受けて、代理人として交渉する場合、あるいは裁判になった場合に主張するのが、弁護士(裁判)基準で算出した金額です。

これまでに積み重ねられてきた多くの交通事故の裁判例から導き出された基準を法的根拠としているため、裁判をした場合に認められる可能性が高いものです。

これら3つの基準の中では、弁護士(裁判)基準がもっとも高額になるので、被害者の方としてはこの基準での慰謝料を受け取ることを目指していきましょう。

入通院慰謝料は1日いくらになるのか?

ここからは、入通院慰謝料についてお話ししていきます。

まず、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」では、それぞれ入通院慰謝料はいくらになるのか見ていきましょう。

自賠責基準での入通院慰謝料

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたりの金額が定められています。

そのため、慰謝料の対象となる入通院が何日間になったのかによって金額が決まります。

入通院慰謝料は次の計算式で求められます。

4300円(1日あたりの金額)×対象日数=入通院慰謝料

①2020年4月1日から改正民法が施行されています。

そのため、2020年3月31日以前に発生した交通事故では、1日あたりの金額は4200円になります。

②治療の対象日数については、次のどちらか短いほうが採用されます。

「実際の治療期間」もしくは、「実際に治療した日数×2」

③自賠責保険の損害賠償の上限は120万円です。

そのため、120万円を超える部分は、加害者側の任意保険会社に請求していくことになります。

任意保険基準での入通院慰謝料

任意保険会社は、過去においては、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の間の金額で任意保険支払基準を定めていました。

しかし、平成11年7月1日に同基準が廃止され、現在は、各任意保険会社が個別に支払基準を定めています。

しかし、それでも多くの場合、任意保険基準での示談金提示となるので、弁護士(裁判)基準よりは低い金額、つまり、そのままでは示談すべきではない金額で提示されることが多いです。

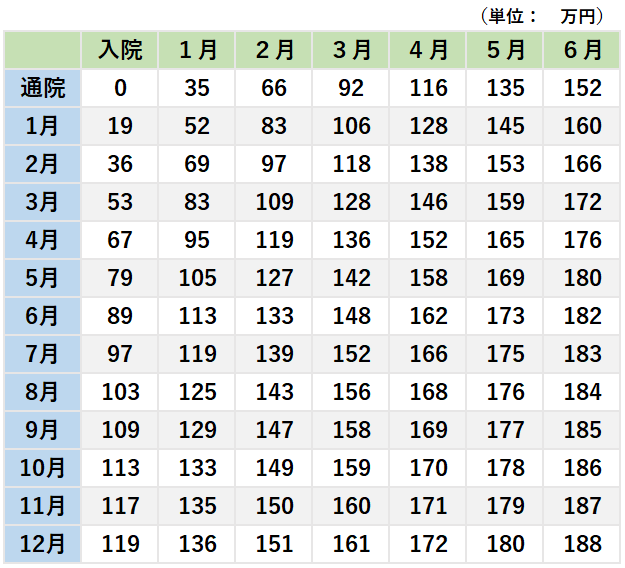

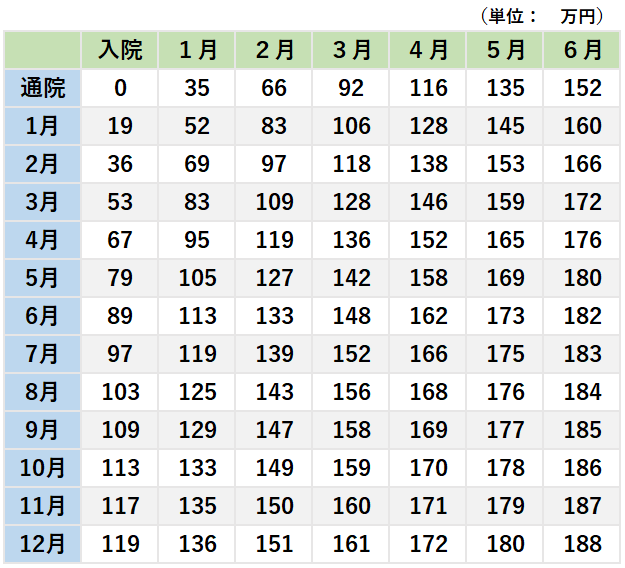

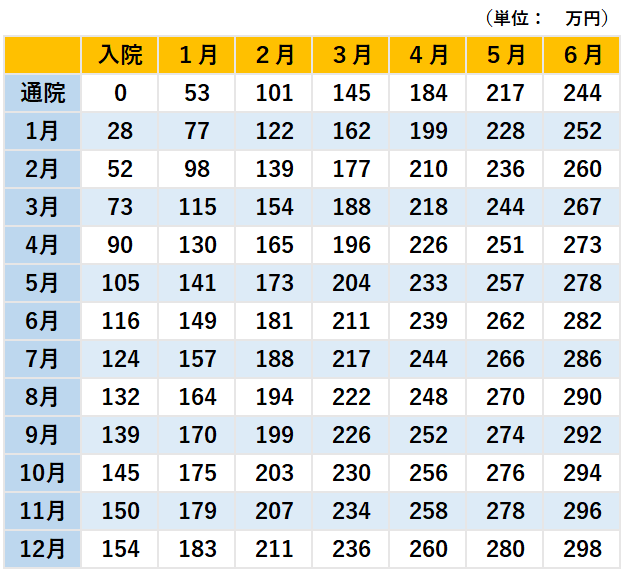

弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料についても計算が難しいため、日数によってあらかじめ定められた算定表があり、これをもとに算定します。

これは、通称「赤い本」と呼ばれる、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している「損害賠償額算定基準」という本に記載されています。

算定表は、被害者の方の傷害(ケガ)の状況、程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(むち打ちなど軽傷)の算定表」

交通事故によるケガで、もっとも多いものに「むち打ち症」がありますが、この場合は軽傷の算定表から入通院慰謝料を算定します。

たとえば、入院はせず、通院が3か月の場合であれば、算定表から相場の金額は53万円ということになります。

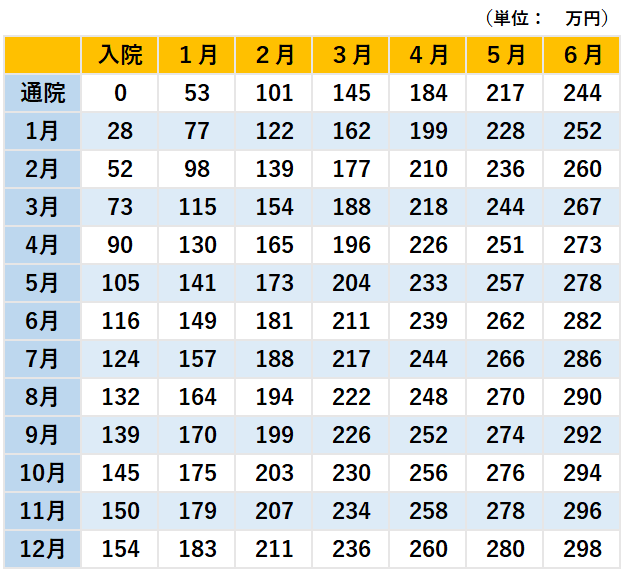

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(重傷)の算定表」

①入院待機の期間や、ギプスでの固定などによる自宅療養の期間も入院期間とすることがあります。

②通院、入院日数に端数が出た場合は、任意保険基準の場合と同様の考え方、算定方法となります。

通院が1日だけでも慰謝料を受け取ることはできるのか?

「1日しか通院していないから、慰謝料はもらえないだろう」などと勝手に思い込んでいませんか?

じつは、通院が1日だけでも慰謝料を受け取ることができます。

自賠責基準では、通院が1日の場合の慰謝料は、4300円になります。

(交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4200円)

一方、弁護士(裁判)基準では、軽傷の場合は、入院0か月、通院1か月で19万円になるので、次の金額になります。

そして、任意保険基準では、だいたいこの間です。

このように弁護士(裁判)基準の金額がもっとも高いことがわかります。

自賠責基準の入通院慰謝料は8600円(1日)ではないのか?

「自賠責基準では、1日の慰謝料は8600円になるのでは?」

被害者の方から、このような質問を受けることがありますが、これには少し説明が必要でしょう。

前述したように、自賠責基準では、治療の対象日数については、次のどちらか短いほうが採用されます。

② 「実際に治療した日数×2」

たとえば、3か月間で2日に1回の通院をした場合を考えてみます。

② 4300円×(45日×2)=38.7万円

どちらの計算式でも合計では同じ金額になるのですが、①は対象日数を「治療期間」で考えています。

一方、②は対象日数を「実際に通院した日数」で考えているのですが、この時、「2」を4300円のほうにかけてしまったために、1日8600円という誤解が生じているのではないかと思います。

入通院慰謝料の日額を比較してみましょう

では、ここまで見てきた3つの基準によって、入通院慰謝料の日額はどれくらい違うのかを比較検討してみます。

「通院を1か月した場合の慰謝料の日額」

| 自賠責基準 | 4300円 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 経験上7400円程度が多い |

| 弁護士基準 | 9333円 |

※自賠責基準は、1か月のうち半分以上が通院だったと仮定して計算。任意保険基準と弁護士基準はひと月30日で割って日額を計算。

※自賠責基準12.9万円、任意保険基準22.2万円、弁護士基準28万円を日額に換算。

※重傷の場合で計算

「通院を3か月した場合の慰謝料の日額」

| 自賠責基準 | 4300円 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 経験上6400円程度が多い |

| 弁護士基準 | 8111円 |

※自賠責基準38.7万円、任意保険基準57.6万円、弁護士基準73万円を日額に換算。

「通院を5か月した場合の慰謝料の日額」

| 自賠責基準 | 4300円 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 経験上5600円程度が多い |

| 弁護士基準 | 7000円 |

※自賠責基準64.5万円、任意保険基準84万円、弁護士基準105万円を日額に換算。

「通院を6か月した場合の慰謝料の日額」

| 自賠責基準 | 4300円 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 経験上5100円程度が多い |

| 弁護士基準 | 6444円 |

※自賠責基準77.4万円、任意保険基準91.8万円、弁護士基準116万円を日額に換算。

このように、弁護士(裁判)基準による慰謝料は通院期間が長くなるほど低くなっていくことがわかります。

しかし、それでも他の基準より高い金額が設定されていることからみても、やはり被害者の方は弁護士(裁判)基準での慰謝料を受け取ることを目指すのが望ましいでしょう。

ただし、加害者側の保険会社は、自賠責基準か任意保険基準で計算した金額しか提示してきませんし、被害者の方がいくら交渉しても弁護士(裁判)基準での慰謝料に応じることは少ないです。

ですから、まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることを検討するといいでしょう。

代表社員 弁護士 谷原誠