後遺障害12級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

*タップすると解説を見ることができます。

後遺障害12級では

- ・眼や耳、歯の機能障害

- ・手足の指や関節の障害

- ・鎖骨や胸骨、骨盤骨などの変形

- ・外貌醜状

など多岐にわたり、1号から14号に分類されて認定されます。

後遺障害12級の労働能力喪失率は14%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料の相場金額は、290万円になります。

本記事では、後遺障害12級について、「認定基準」「慰謝料額と計算方法」「慰謝料等の増額事例」「示談交渉の注意ポイント」などについて解説していきます。

目次

後遺障害12級の認定基準を一覧表で確認

後遺障害12級は、目、口、耳、上肢、下肢、指、外貌など後遺障害が残った部位により、細かく1号から14号までが設定されています。

後遺障害12級の認定基準と、弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の相場金額は次のようになります。

自賠責後遺障害等級表

自賠法別表第2

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

|

1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失ったもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失ったもの第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |

290万円 |

【参考記事】:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

「12級1号」

・片方の目の眼球に著しい調節機能障害や運動障害を残した場合に認定されます。

視力の低下ではないことに注意が必要です。

・眼球の調節機能とは、水晶体がピントを合わせる機能のことで、具体的には次のような障害が該当します。

遠くや近くなどを見て目のピントを合わせる機能が、健康時の2分の1以下になった場合。

<運動障害>

注視野(頭部を固定した状態で眼球の動きのみで見える範囲)が2分の1以下になった場合。

・なお、年齢によって「2分の1」の範囲は変わっていくため、専門医の検査をしっかり受けることが重要です。

「12級2号」

・片方のまぶたに著しい運動障害が残った場合に認定されます。

・まぶたの動きとしては、「開ける」「閉じる」「瞬き」の3つがありますが、顔面や側頭部などへの衝撃による視神経や外眼筋等の損傷のために、これらの動きができにくくなる症状が問題になってきます。

・具体的には次のような症状が該当します。

まぶたを開けているつもりでも十分に開かずに瞳孔(瞳の中心部分)が隠れたままの状態。

「兎眼(とがん)」(だいたいこつ)

まぶたを閉じているにも関わらず角膜を完全に覆うことができない状態。

「まぶたの運動障害」

瞬きが上手にできないなど。

「12級3号」

・7本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合に認定されます。

・人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本ありますが、そのうちの4分の1以上に障害が残った状態ということになります。

・歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することで、これらを施した歯に対して等級が認定されます。

・なお、14本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために歯科補綴をした場合には10級4号、10本以上の場合は11級4号が認定されます。

「12級4号」

・耳殻(じかく)を半分以上失った場合に認定されます。

・耳殻とは、耳のうち外側に張り出している部分全体のことで、一般的に耳と呼んでいる部分のことをいいます。

主に軟骨と皮膚からなり、音を集めたり、音源方向の特定をしたりという機能を持っています。

・耳殻を失うと音が聴き取りにくくなりますが、一定期間が経つと慣れもあり聴力には大きな影響を及ぼさないとされます。

そのため、耳殻の欠損は外見の問題である外貌醜状の障害が適用されるケースも多く、その場合は7級12号が該当します。

「12級5号」

・交通事故により、鎖骨や胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨などに変形障害が残った場合、12級5号が認定されます。

・骨折部分が治癒する過程で変形してしまったケースが該当しますが、裸になった時に外側から見て骨が変形していることがわかれば適用されます。

・12級5号の場合は骨の変形があっても日常生活を普通に過ごすことができる状態であって、変形のために運動能力に後遺症が残った場合には等級が変わってくることに注意が必要です。

「12級6号」

・片方の腕の三大関節のうち、1つの関節に障害が残った場合に認定されます。

・上肢(腕)の三大関節とは、「肩」「肘」「手首」です。

骨折などにより、このうちの1つの関節機能に障害が残り、動く範囲が健康な時の4分の3以下になってしまった状態が該当します。

・また、関節がすぐに脱臼してしまったり(習慣性脱臼)、関節の治癒が不完全なために普通とは違う方向に動いてしまう(動揺関節)ため、ときどき補装具を装着する必要がある場合なども該当します。

・障害が残ったのが右腕か左腕の区別はありません。

「12級7号」

・片方の足の三大関節のうち、1つの関節に障害が残った場合に認定されます。

・下肢(足)の三大関節とは、「股関節」「膝」「足首」です。

骨折などにより、このうちの1つの関節機能に障害が残り、可動域が健康な時の4分の3以下になってしまった状態や、上記の腕の場合と同じ症状があれば12級7号が該当します。

・障害が残ったのが右足か左足かの区別はありません。

「12級8号」

・長管骨(ちょうかんこつ)に変形が残った場合に認定されます。

・長管骨とは、腕や足を構成する細長い骨で、中が空洞の管状のためこのように呼ばれます。

腕では「上腕骨」、「橈骨(とうこつ)」「尺骨(しゃっこつ)」、足では「大腿骨(だいたいこつ)」「腓骨(ひこつ)」「脛骨(けいこつ)」が長管骨になります。

・これらの骨の骨折が正常に治癒せずに変形してしまったり、骨の直径が細くなってしまったり、癒着が不完全な場合などが該当しますが、日常生活には支障がないレベルと判断されます。

「12級9号」

・片方の手の小指を失った場合に認定されます。

・小指を失うと握力が落ちてしまいます。

仕事によっては、物をつかむ、握るという動作に支障をきたしてしまうような状態が該当します。

「12級10号」

・片方の手の人差し指か中指、または薬指の用を廃した場合に認定されます。

・人差し指・中指・薬指の用を廃するとは以下のような状態で、これらの状態のうち、ひとつでも当てはまれば該当します。

②第二関節(親指の場合は第一関節)から先の可動域が2分の1以下になった場合

③指先で温度や痛み、触感が感じなくなってしまった場合

「12級11号」

・次のような場合に認定されます。

②片方の足の人差し指と、親指以外のもう1本の指を失った場合

③片方の足の中指と薬指、小指の3本を失った場合

「12級12号」

・片方の足の親指、あるいは親指以外の4本の指の用を廃した場合に認定されます。

・この場合の用を廃するとは、以下のような状態のいずれかが該当することをいいます。

②親指以外の指が根元から第一関節の間で切断された場合

③親指は第一関節、それ以外の指は根元から第二関節にかけての間の可動域が2分の1以下になった場合

「12級13号」

・局部に頑固な神経症状を残すものに該当した場合に認定されます。

- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」の典型的な例は、いわゆる「むち打ち症」で、次のような症状です。

①運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの - むち打ち症では本人に痛みや麻痺、しびれなどの自覚症状があるものの、医学的に証明ができないケースが多く見られます。

そのため、レントゲンやCT、MRIなどの画像診断で神経根の圧迫所見などが認められ、また神経学的検査結果で異常所見が認められることが必要です。 - なお、むち打ち症で後遺障害等級が認定される場合には、この12級13号と14級9号が適用されます。

- 12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」で、症状が医学的に「証明される」場合に認定されます。

一方、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」で、症状が医学的に「説明できる」場合に認定されます。 - 神経症状が「頑固なもの」かどうかの違いで等級が12級から14級に変わってくるため、専門家でないとわかりにくく難しい部分があることに注意が必要です。

「12級14号」

・外貌に醜状を残した場合に認定されます。

・外貌とは、手足以外で普段露出している部位、つまり頭・顔・首などをいいます。

・相当程度に醜い傷跡(5cm以上の傷)が残った場合は9級16号が認定されますが、12級14号では次のような傷が残ったケースが該当します。

②頭蓋骨がニワトリの卵よりも大きく欠けてしまった場合(人工骨等で補完した場合を除く)

③顔に10円玉よりも大きな傷跡や、3cm以上の線状の傷跡が残った場合

④首にニワトリの卵よりも大きな傷跡が残った場合

⑤耳殻(耳の外側に張り出している全体部分)の一部が欠けてしまった場合

⑥鼻軟骨の一部が欠けてしまった場合

・なお、この等級では頭・顔・首など以外で普段露出していない部位についても基準が定められています。

②胸・腹・背中・おしりなどの全面積の2分の1以上の範囲に傷跡が残った場合

・これらの基準は女性と男性の両方に適用されます。

後遺障害等級は、1級でも違うと賠償金額が大きく違ってきます。後遺障害等級認定の申請は専門家に相談しながら進めることが大切です。

後遺障害12級の傷害慰謝料

(入通院慰謝料)の相場金額と

わかりやすい計算方法

ここでは、後遺障害12級の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の相場金額を、自賠責基準の場合と弁護士(裁判)基準の場合にわけてわかりやすく説明します。

自賠責基準の場合の相場金額と計算方法

傷害慰謝料を自賠責基準で計算する際は、次の計算式を用います。

ここで注意していただきたいのは、入通院日数(治療の対象日数)は次のどちらか短いほうが採用されることです。

B)「実際に治療した日数×2」

例として、上記A)、B)の違いを次の条件で考えてみます。

| 症状 | むち打ち症 |

| 後遺障害等級 | 12級13号 |

| 治療期間 | 1か月の入院 + 4か月の通院 = 150日間 |

| 実際に治療した日数 | 1か月の入院 + 4か月の通院のうち、平均で週1回の通院をしたと仮定……30日 + 18日(18週 × 1日) = 48日間 |

B)4,300円 × (48 × 2)日 = 412,800円

この場合、日数が短いB)が採用されるため、認められる傷害慰謝料は412,800円になるわけです。

弁護士(裁判)基準の場合の

相場金額と計算方法

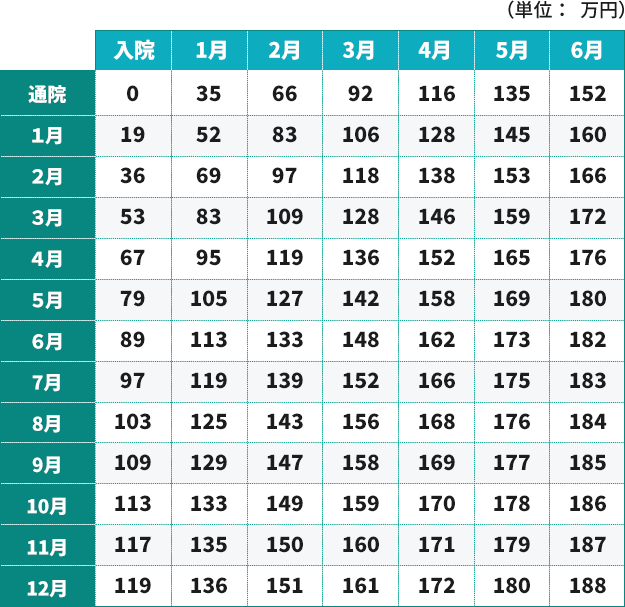

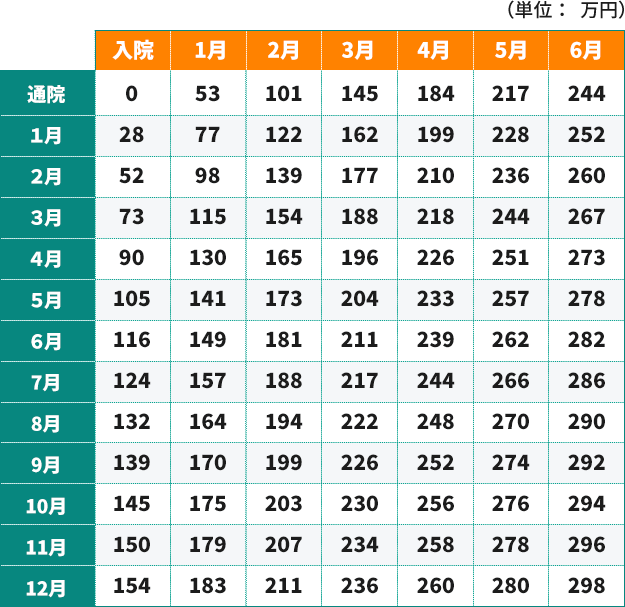

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の算定では計算式は使わず、『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を算出します。

算定表には、ケガの程度によって「軽傷用(むち打ち症で他覚症状がない場合)」と「重傷用」の2種類があります。

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(重傷用)>

ここでは、自賠責基準での計算例と同条件(1か月の入院+4か月の通院)での金額を、上記の算定表から割り出してみます。

「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院4か月」が交わった部分を見てください。

「130」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は「130万円」になります。

自賠責基準と弁護士(裁判)

基準の違いは歴然!

注目していただきたいのは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額の違いです。

ここでは単純計算をしていますが、それでも約3倍も金額が違ってくるのです。

いかに、弁護士(裁判)基準で解決することが大切か、おわかりいただけると思います。

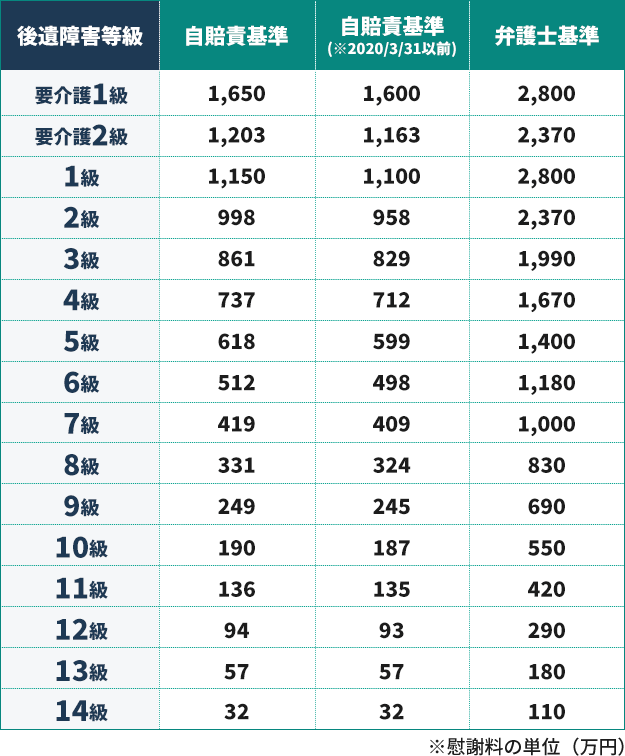

後遺障害12級の後遺障害慰謝料の相場金額と算出方法

後遺障害慰謝料は、自賠責基準、弁護士(裁判)基準ともに等級(1級~14級)によってあらかじめ概ねの金額が決められており、後遺障害が重度なほど金額は大きくなります。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

実際の損害賠償実務では、さまざまな要因や状況を精査して算出するので、後遺障害慰謝料は増減する場合がありますが、早見表から後遺障害12級は、自賠責基準で94万円、弁護士(裁判)基準で290万円となっているので、その差は約3.1倍にもなります。

みらい総合法律事務所で

実際に解決した増額事例

みらい総合法律事務所では年間1,000件以上のご相談をいただいており、これまで多くの事案で慰謝料などの増額を実現してきました。

実際の増額解決事例の中から、今回は後遺障害12級の事例についてご紹介します。

- 交通事故の示談交渉では、どのようなことが行なわれているのか?

- 加害者側の保険会社は、どのような主張をしてくるのか?

- 被害者の方が直接・単独で示談交渉をしても、保険会社は増額の要求を受け入れない現実。

- 後遺障害12級では、加害者側の保険会社はどのくらいの金額を提示してくるのか?

- 弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい増額して解決するのか?

- 最終的に裁判を起した場合、どのくらいの増額が可能なのか?

今後の示談交渉のためにも、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしていただければと思います。

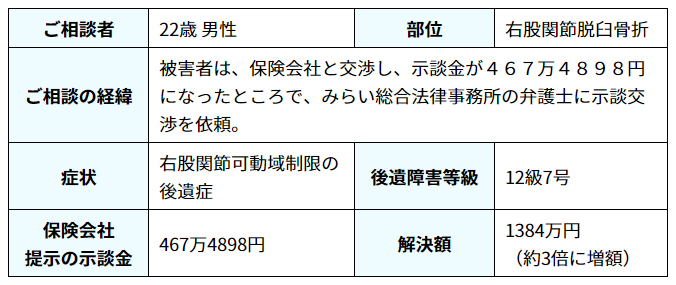

増額解決事例①:22歳男性の

慰謝料等が約3倍に増額

引用元:みらい総合法律事務所

22歳の男性(会社員)が道路を横断しようとしたところ、直進自動車に衝突された交通事故。

右股関節脱臼骨折の傷害(ケガ)を負い、右股関節可動域制限の後遺症が残り、後遺障害等級は12級7級が認定。

被害者の方が加害者側の任意保険会社と交渉したところ、慰謝料などの損害賠償金は約467万円を提示されました。

その後、被害者の方が、みらい総合法律事務所に示談解決を依頼。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため、提訴しました。

裁判では慰謝料と逸失利益が争点になりましたが、最終的には弁護士の主張の通り認められ、裁判上の和解となり1,384万円で解決となった事例です。

当初提示額から約3倍に増額したことになります。

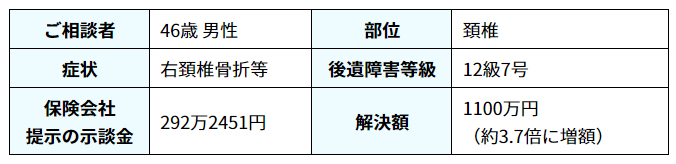

増額解決事例②:46歳男性の

慰謝料等が約3.8倍に増額

引用元:みらい総合法律事務所

46歳の男性がバイクで走行中、左折自動車に巻き込まれ、右頚椎骨折などの傷害を負った交通事故です。

後遺障害12級7号が認定され、被害者の方が加害者側の任意保険会社と交渉したところ、約292万円が提示。

この金額の妥当性を確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉したところ、過失割合が争点となりましたが、最終的に合意に至り、当初提示額から約3.8倍の1,100万円で解決した事例です。

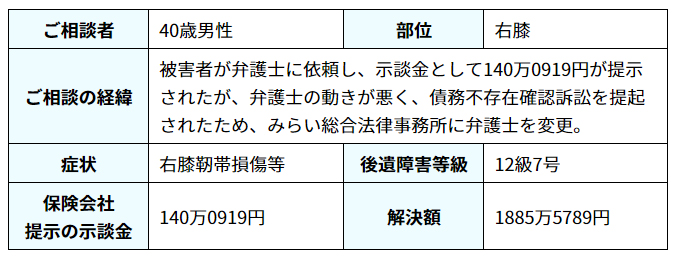

増額解決事例③:40歳男性の

慰謝料等が約13.5倍に増額

引用元:みらい総合法律事務所

40歳の男性がバイクで交差点に進入際に右折車と衝突した交通事故。

被害者の方は右膝靭帯損傷などのケガを負い、後遺障害等級は12級7号が認定され、示談交渉を弁護士に依頼。

加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約140万円を提示しましたが、弁護士の動きが悪く、加害者側から債務不存在確認訴訟を起こされてしまいました。

そこで被害者の方が、みらい総合法律事務所に弁護士変更をし、当事務所の弁護士が反訴を提起。

最終的に、裁判で約1,885万円が認められて解決となった事例です。

当初提示額から約13.5倍に増額したことになります。

詳細はこちら→

「解決実績」

債務不存在確認訴訟とは、加害者側が慰謝料などの損害賠償の義務がないことの確認を求める裁判です。

このように加害者側が訴訟を提起してきた場合は、すぐに交通事故に強い弁護士にご相談ください。

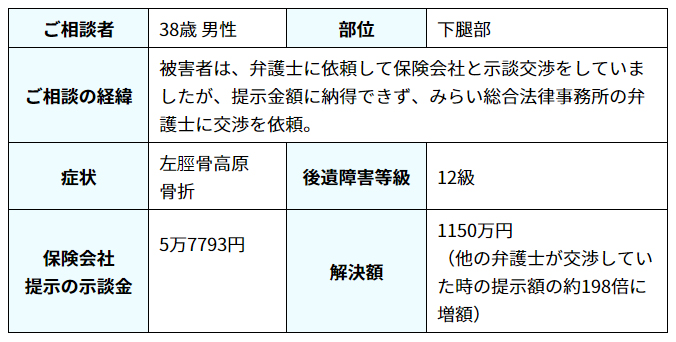

増額解決事例④:38歳男性の

慰謝料等が約199倍も増額

引用元:みらい総合法律事務所

38歳の男性がバイクで走行中、自動車に衝突され、左脛骨高原骨折の傷害を負った交通事故。

後遺障害等級認定の申請をしましたが非該当となり、弁護士に依頼したところ、示談交渉で加害者側の任意保険会社が約5万7000円の示談金(損害賠償金)を提示。

この金額に納得がいかなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の弁護士に弁護士変更をしたという経緯がありました。

当事務所の弁護士は、後遺障害等級が非該当だったことから示談交渉での解決は困難と判断し、提訴。

裁判では弁護士が丁寧に立証活動を行なったことで、裁判所は後遺障害12級を認め、最終的には示談金1,150万円で解決となった事例です。

加害者側の任意保険会社の当初提示額から、約199倍も増額したことになります。

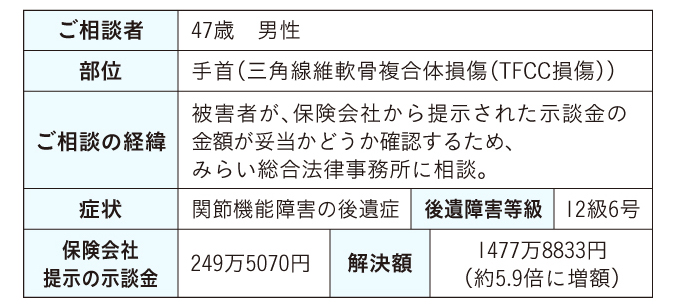

増額解決事例⑤:47歳男性の

慰謝料等が約1,229万円の増額

引用元:みらい総合法律事務所

47歳の男性がバイクで走行中、後方から衝突された交通事故。

被害者男性は、TFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷)を負い、治療をしましたが手関節可動域制限の後遺症が残り、後遺障害等級は12級6号が認定されました。

加害者側の任意保険会社は、既に支払い済みの治療費などを除き、慰謝料などの損害賠償金として約249万円を提示。

この金額の妥当性を確かめるため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士から「増額可能」との意見を得たため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。

裁判では後遺障害等級と逸失利益が争点になりましたが、最終的には約5.9倍、約1,229万円増額の約1,477万円で示談解決となりました。

後遺障害12級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

後遺障害等級認定を受けるメリット・デメリットを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

他の後遺障害等級を確認したい方はこちらの記事をご覧ください。

代表社員 弁護士 谷原誠