耳の後遺障害等級と実際の解決事例

*タップすると解説を見ることができます。

交通事故で負った傷害(ケガ)が回復せず後遺症が残ってしまった場合、被害者の方には生活に制限ができてしまいます。

日常生活での不便、以前のようには働けなくなることで被る利益(収入)の損害……被害者の方とご家族は肉体的にも精神的にも苦痛を感じ、また将来的な不安もあると思います。

そうした場合に支払われるのが慰謝料などの損害賠償金です。

しかし、この損害賠償金、「そもそも、どういった内容なのかわからない」という方も多いでしょう。

ここには後遺障害等級というものも関わってくるのですが、交通事故に初めてあった方が知らないのは当然です。

そこで本記事では、聴覚障害など耳の負傷による後遺症で認定される後遺障害等級、慰謝料の相場金額や計算方法などについて、お話ししていきます。

耳の後遺障害等級と慰謝料額

耳の負傷による後遺症における聴力障害の認定では、オージオメータという装置を使って行なう純音聴力検査などによって聴力レベルを数値で測定し、一定のレベルに達しているかどうかで等級が判断されます。

耳を負傷したために後遺症が残った場合に認定される後遺障害等級の種類と、弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料などは次のようになっています。

(1)両耳の聴力障害

両方の耳の聴力を失った、あるいは聴力が低下した場合。

後遺障害等級4級3号

後遺障害:両耳の聴力を全く失ったもの

後遺障害慰謝料:1,670万円

自賠責保険金額:1,889万円

労働能力喪失率:92%

後遺障害等級6級3号

後遺障害:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:1,180万円

自賠責保険金額:1,296万円

労働能力喪失率:67%

後遺障害等級6級4号

後遺障害:一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:1,180万円

自賠責保険金額:1,296万円

労働能力喪失率:67%

後遺障害等級7級2号

後遺障害:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:1,000万円

自賠責保険金額:1,051万円

労働能力喪失率:56%

後遺障害等級7級3号

後遺障害:一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:1,000万円

自賠責保険金額:1,051万円

労働能力喪失率:56%

後遺障害等級9級7号

後遺障害:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:690万円

自賠責保険金額:616万円

労働能力喪失率:35%

後遺障害等級9級8号

後遺障害:一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

後遺障害慰謝料:690万円

自賠責保険金額:616万円

労働能力喪失率:35%

後遺障害等級10級5号

後遺障害:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

後遺障害慰謝料:550万円

自賠責保険金額:461万円

労働能力喪失率:14%

後遺障害等級11級5号

後遺障害:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:420万円

自賠責保険金額:331万円

労働能力喪失率:20%

(2)片方の耳の聴力障害

後遺障害等級9級9号

後遺障害:一耳の聴力を全く失ったもの

後遺障害慰謝料:690万円

自賠責保険金額:616万円

労働能力喪失率:35%

後遺障害等級10級6号

後遺障害:一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:550万円

自賠責保険金額:461万円

労働能力喪失率:14%

後遺障害等級11級6号

後遺障害:一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:420万円

自賠責保険金額:331万円

労働能力喪失率:20%

後遺障害等級14級3号

後遺障害:一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

後遺障害慰謝料:110万円

自賠責保険金額:75万円

労働能力喪失率:5%

(3)耳殻の欠損障害

外側に出ている、いわゆる耳の部分(耳介とも呼ばれる)が欠損した状態。

後遺障害等級12級4号

後遺障害:一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

後遺障害慰謝料:290万円

自賠責保険金額:224万円

労働能力喪失率:14%

(4)耳鳴り・耳漏

耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるものは12級相当、耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるものは14級相当が認定されます。

慰謝料について知っておきたい

ポイント解説

ここでは、交通事故の慰謝料について知っておいた方がいいポイントとして、以下の2つ解説します。

(1)慰謝料の計算では3つの基準が使われる

(2)慰謝料は3つある

(1)慰謝料の計算では

3つの基準が使われる

慰謝料や逸失利益、治療費などを合計したものが損害賠償金になりますが、この算定では次の3つの基準が使われ、金額が変わってくることに注意が必要です。

自賠責基準

法律で定められている、自賠責保険による算定基準です。

自賠責保険は被害者救済のために設立されていることから、物損事故、自損事故には適用されず、人身事故のみ適用されます。

人身事故で補償される(支払われる)金額には限度があり、傷害(ケガ)の場合は120万円です。

認定された後遺障害等級によって、次の表のように保険金額が設定されています。

【支払限度額1】

神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害により介護が必要な場合(被害者1名につき)

自賠責法別表第1

| 常時介護を要する場合 (後遺障害等級1級) |

最高で4,000万円 |

|---|---|

| 随時介護を要する場合 (後遺障害等級2級) |

最高で3,000万円 |

【支払限度額2】

上記以外の後遺障害の場合

第1級:最高で3,000万円 ~

第14級:最高で75万円

自賠責法別表第2

| 後遺障害等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 第1級 | 3,000万円 |

| 第2級 | 2,590万円 |

| 第3級 | 2,219万円 |

| 第4級 | 1,889万円 |

| 第5級 | 1,574万円 |

| 第6級 | 1,296万円 |

| 第7級 | 1,051万円 |

| 第8級 | 819万円 |

| 第9級 | 616万円 |

| 第10級 | 461万円 |

| 第11級 | 331万円 |

| 第12級 | 224万円 |

| 第13級 | 139万円 |

| 第14級 | 75万円 |

任意保険基準

任意保険を提供している各保険会社が独自に設定している基準(非公表)で、自賠責基準より少し高いくらいの金額になるように設定されていると考えられます。

弁護士(裁判)基準

過去の裁判例から導き出されている法的根拠のある基準で、3つの中ではもっとも高額になります。

弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を行なう際に主張するものであり、裁判で認められる可能性が高いものです。

弁護士(裁判)基準で計算した金額が、被害者の方が本来受け取るべき正しい金額になります。

ですから被害者の方は、この基準での示談解決を目指すことが大切なのです。

(2)慰謝料は1つではない!3つある!!

交通事故の被害者の方が受け取ることができる慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。

※死亡慰謝料の受取人は、相続人(ご遺族)になります。

①自賠責基準による入通院慰謝料の

算出方法

ケガの治療のために入通院した場合に受け取ることができるのが、入通院慰謝料です。

入通院慰謝料は次の計算式で求めます。

= 入通院慰謝料

自賠責基準により、1日あたり4,300円と定められています。

※改正民法(2020年4月1日施行)により改定された金額。

※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は、4,200円(1日あたり)。

入通院をして治療した場合の対象日数は、次のどちらか短いほうが採用されます。

①「実際の治療期間」

②「実際に治療した日数×2」

3日に1回通院したとすると、

①4,300円×60日 = 258,00円

②4,300円×(20日×2)

= 172,000円

となるので、入通院慰謝料は40日分の

172,000円が採用されるということになります。

後遺症のない傷害(ケガ)に対する自賠責保険金の上限は120万円のため、治療費や入通院慰謝料などで上限を超えてしまう場合があります。

その時は、上限を超えた分を加害者側の任意保険会社に請求していくことになります。

②弁護士(裁判)基準による

入通院慰謝料の算出方法

弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料は計算が複雑なため、日弁連交通事故相談センター

東京支部が毎年発行している「損害賠償額算定基準」という本に記載されている算定表から算定します。

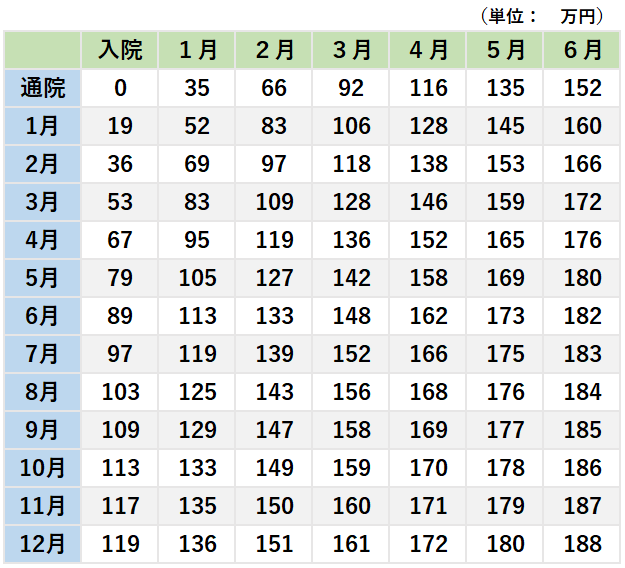

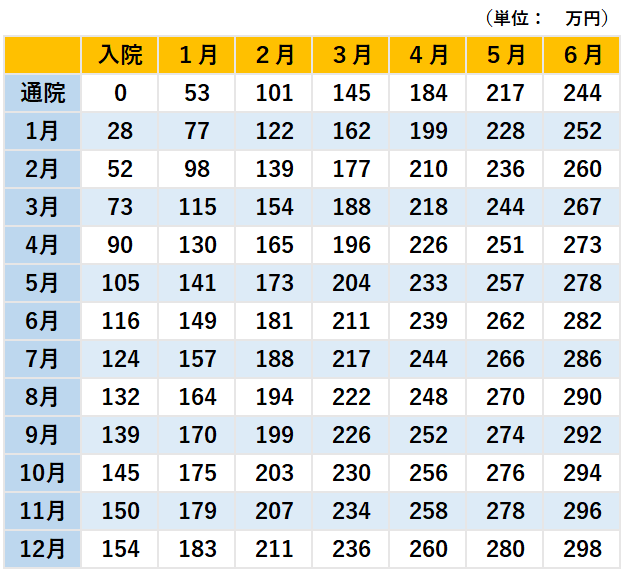

算定表は、ケガの程度に応じて「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料

(むち打ちなど軽傷)の算定表」

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料

(重傷)の算定表」

たとえば、耳のケガの治療のため入院はせずに2か月通院した場合、軽傷用の「入院0か月」と「通院2か月」が交わったところを見てください。

36万円となっているので、弁護士(裁判)基準では自賠責基準による慰謝料の2倍以上の金額になることがわかります。

③後遺障害慰謝料の算出方法

後遺障害慰謝料とは、交通事故のケガのために後遺症が残り、

後遺障害等級が認定された場合に支払われるものです。

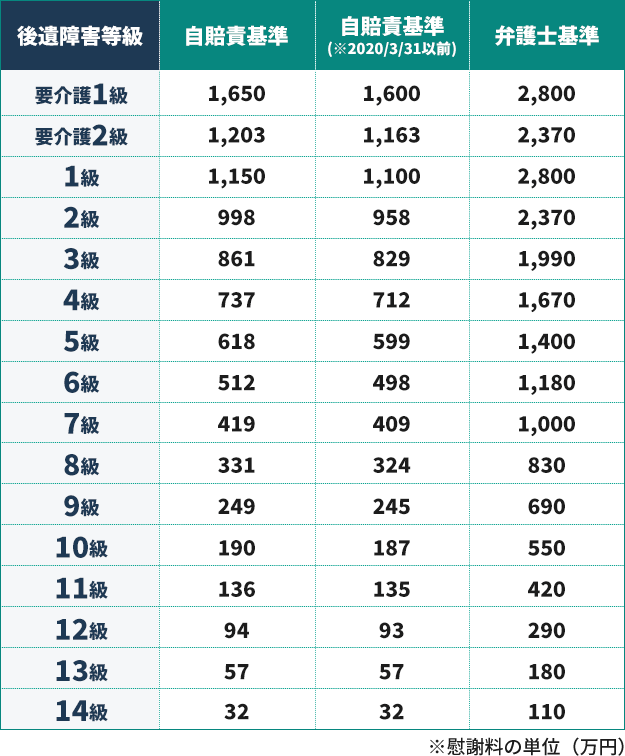

後遺障害等級は、もっとも障害の程度が重い1級から順に14級までが設定されており、さらに体の部位の違いによって各号数が決められています。

聴覚障害の後遺症による精神的苦痛の程度は事故ごと、被害者ごとで違うため、各事案によって判断するのが難しく、膨大な時間がかかってしまいます。

そのため、後遺障害慰謝料の金額は、次の表のように概ねの相場金額が設定されています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による

後遺障害慰謝料の金額表>

なお、上記の金額はあくまで相場であるため、それぞれの事故の状況によっては金額がアップする可能性があります。

慰謝料の計算例と基準の違いによる金額の差について

ここでは、後遺障害等級4級3号(両耳の聴力を全く失ったもの)が認定された場合の概ねの慰謝料額と基準による違いについて見てみます。

たとえば、入院1か月(30日)、その後、通院6か月(実際の通院日数70日、平均して週に2~3回の通院)の場合の概ねの慰謝料額は次のようになります。

「聴覚障害(後遺障害等級4級3号)した場合の慰謝料の相場金額」

| 自賠責基準 | 裁判基準 | |

|---|---|---|

| 入通院 慰謝料 | 86万円 | 149万円 |

| 後遺障害 慰謝料 | 737万円 | 1,670万円 |

| 合計 | 832万円 | 1,819万円 |

注意していただきたいのは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額にして、約1,000万円もの違いがあることです。

やはり、弁護士(裁判)基準での解決が重要なことがおわかりいただけると思います。

みらい総合法律事務所の

実際の増額解決事例

みらい総合法律事務所には、これまで多くの交通事故の相談、示談交渉の依頼が寄せられ、慰謝料の増額を勝ち取ってきました。

加害者側の保険会社は、どのくらいの金額を提示してくるのか、そして弁護士が交渉に入ると、どのくらい増額するのか、事例から知っていただきたいと思います。

解決事例①:64歳男性が

耳鳴り・めまいで慰謝料等が

約2.4倍に増額

64歳男性が赤信号で停車していた際、後ろから自動車に追突された交通事故です。

耳鳴りとめまいの後遺症が残り、後遺障害等級を申請したところ、それぞれ12級と14級の併合12級が認定されました。

すると、加害者側の任意保険会社が慰謝料などの示談金として約256万円を提示。

この金額が適切なものかどうか、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「まだ増額は可能」というものだったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社との交渉に入ると逸失利益が

争点となりましたが、最終的には630万円で合意。

当初提示額から約2.4倍に増額したことになります。

詳しくはこちら

解決事例②:37歳男性の難聴の慰謝料等が約2.2倍に増額

37歳男性が交通事故の被害により難聴の後遺症が残り、症状固定した事例です。

後遺障害等級は12級相当が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの示談金として約217万円を提示しました。

被害者男性は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉を依頼。

弁護士が保険会社と交渉した結果、約500万円で解決。

当初提示額から約2.2倍に増額したものです。

詳しくはこちら

解決事例③:19歳男性の

慰謝料等が約2,370万円の

増額

19歳男性が自転車を押しながら歩道を歩行中、路外から車道に出ようとした自動車に衝突された交通事故。

被害者男性は、腰椎圧迫骨折などの傷害を負い、脊柱変形と難聴の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は、それぞれ8級と14級で、併合8級が認定され、加害者側の任意保険会社から慰謝料など損害賠償金として約2,303万円が提示されました。

被害者の方は、この金額で示談してもいいのか判断に迷ったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解は、「まだ増額ができるので今は示談をするべきではない」というものだったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、当方の主張を受け入れず譲歩しなかったため、提訴。

裁判では弁護士の主張が認められ、約2,370万円増額の4,670万円で解決しました。

保険会社の当初提示額から約2倍になって解決した事例です。

詳しくはこちら

耳の後遺障害でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

↓↓

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

【動画解説】耳の後遺障害等級と慰謝料の計算

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)