後遺障害14級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

後遺障害14級では、眼・歯・聴力の障害・外貌醜状・手足の指の障害・局部の神経症状などが該当し、1号から9号に分類されて認定されます。

後遺障害14級の労働能力喪失率は5%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料の相場金額は、110万円になります。

後遺障害14級が認定されたら、まずは次の2つのポイントについて検討してください。

- 正しい後遺障害等級が認定されているか?

- 正しい慰謝料などの損害賠償金が

提示されているか?

本記事では、後遺障害等級14級に該当する場合の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金額の相場や計算方法などについて、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例を交えながら解説していきます。

後遺障害14級の後遺障害慰謝料の相場金額と算出方法

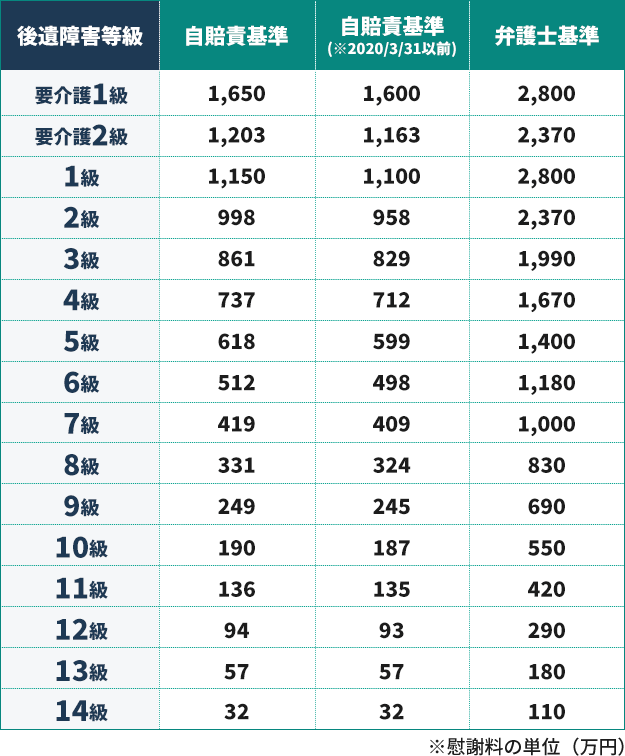

後遺障害の慰謝料には 「自賠責基準」 と 「弁護士(裁判)基準」 の2つの基準があります。

自賠責基準は国が定める最低限の補償額で、もっとも低額になります。

一方で、弁護士(裁判)基準は過去の裁判例を踏まえた基準で、最も高額な慰謝料が認められやすい点が特徴です。

このように、適用される基準によって慰謝料額は大きく変わるため、どの基準で請求するかが重要になります。

そのうえで、後遺障害慰謝料は自賠責基準、弁護士(裁判)基準ともに、あらかじめ概ねの相場金額が決められていて、後遺障害が重度で等級が高いほど金額は高額になります。

弁護士(裁判)基準の金額は、『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)に記載されています。

実際の損害賠償実務では、さまざまな要因や状況を精査して算出するので、後遺障害慰謝料は増減する場合がありますが、ここでは基準の違いで比較しやすいように「早見表」を作成しましたので、参考にしてください。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による

後遺障害慰謝料の早見表>

後遺障害14級は、自賠責基準で32万円、弁護士(裁判)基準で110万円となっており、その差は約3.4倍にもなります。

後遺障害慰謝料も弁護士(裁判)基準で算定した金額で解決するべきだということが、おわかりいただけると思います。

後遺障害14級の認定基準を

一覧表で確認

後遺障害14級は、眼や耳、歯、指に関する障害や、手足にできた傷跡など全部で9つに分類され、労働能力喪失率は5%に設定されています。

労働能力喪失率がかなり低く設定されていることからもわかるように、後遺障害の程度としてはもっとも軽いレベルと判断されます。

自賠責後遺障害等級表

自賠法別表第2

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

|

1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9. 局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

- 後遺障害

-

1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し

又はまつげはげを残すもの

2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3. 一耳の聴力が1メートル以上の距離では

小声を解することができない程度になったもの

4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜い

あとを残すもの

5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い

あとを残すもの

6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を

失ったもの

7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

9. 局部に神経症状を残すもの - (弁護士(裁判)基準)

- 110万円

「14級1号」

・まぶたの障害には欠損障害と運動障害がありますが、14級1号では欠損障害が該当します。

・まぶたの一部に欠損を残した場合とは、普通にまぶたを閉じた時に黒目は隠れるものの、角膜が完全に覆われず白目の一部が露出してしまう状態をいいます。

こうした症状が片方の眼のまぶたにある場合に認定されます。

・また、まぶたの障害の有無に関わらず、まつ毛の半分以上を失った場合もこの等級に該当します。

・なお、両眼のまぶたの欠損障害の場合は13級4号になります。

「14級2号」

・交通事故による傷害で3本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合に認定されます。

・人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本ありますが、そのうちの3本以上、5本未満に障害が残った状態です。

・歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することで、これらを施した歯に対して等級が認定されます。

・なお、交通事故により14本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために歯科補綴をした場合は10級4号、10本以上の場合は11級4号、7本以上の場合は12級3号、5本以上の場合は13級5号がそれぞれ認定されます。

「14級3号」

・交通事故によって、片方の耳の聴力が1m以上離れた距離では小声の話し声を聴き取るのが困難な状態になった場合に認定されます。

・認定の際には、単純な音が聴き取れるか(純音)、言葉を言葉として聴き取れるか(明瞭度)の2種類の検査を行ないます。

この等級の場合、具体的には純音聴力レベルは40dB以上または70dB未満という基準になっています。

・なお、号数は規定されていませんが「14級相当」として、「30dB以上の難聴で、耳漏(じろう)がある状態」でも認定されます。

これは交通事故の傷害によって、純音聴力レベルが30dB以上の状態となり、耳だれが出る症状が治癒しないケースとなります。

「14級4号」

・上肢の露出面に、手のひらの大きさの醜い傷跡が残った場合に認定されます。

・上肢とは肩から手の先までの部分のことで、手のひらの大きさとは、被害者自身の指を含まない手のひらの大きさで判断されます。

・なお、14級準用として、「胸腹部、背部、臀部の全面積の4分の1以上の範囲に醜状を残す状態」として傷跡が残った場合でも認定されます。

「14級5号」

・下肢の露出面に、手のひらの大きさの醜い傷跡が残った場合に認定されます。

・下肢とは足の付け根からつま先までの部分をいいます。

手のひらの大きさとは、被害者自身の指を含まない手のひらの大きさで判断されます。

「14級6号」

・片方の手の親指以外の指の骨の一部を失った場合、あるいは骨がつかずに「遊離骨折」した場合に認定されます。

・右手か左手か、利き手かどうかによる区別はありませんが、失った場所や範囲によっては等級が上がる可能性があるので注意が必要です。

・なお、指の本数の規定はありません。

「14級7号」

・片方の手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった場合に認定されます。

・遠位指節間関節とは第一関節のことで、ここの曲げ伸ばしができない状態をいいます。

指の本数の規定はありません。

「14級8号」

・片方の足の指で、中指、薬指、小指のうち1本もしくは2本の用を廃した場合に認定されます。

・この等級での用を廃したとは、次の場合が該当します。

②遠位指節間関節もしくは近位指節間関節(第二関節)において離断したもの

③中足指節関節(指の付け根の関節)または近位指節間関節の可動域が健側(麻痺や障害がない側)の可動域角度の2分の1以下になったもの

「14級9号」

・「局部に神経症状を残すもの」が認定されるのですが、典型的な症状としては、いわゆる「むち打ち症」があります。

むち打ち症では本人に痛みや麻痺、しびれなどの自覚症状はあるものの、医学的に証明ができないケースが多く見られます。

むち打ち症は14級9号と12級13号とが適用されますが、12級13号では、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と規定されていることに注意が必要です。

つまり、神経症状に「頑固なもの」という言葉が入っているかどうかの違いで等級が14級から12級に変わってくるため、一般の方にはわかりにくく難しい部分があるのです。

大まかな違いは次のようになります。

- 12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」で、症状が医学的に「証明される」場合に認定される。

- 14級9号:「局部に神経症状を残すもの」で、症状が医学的に「説明できる」場合に認定される。

- 具体的には、レントゲンやCTなどの画像診断では異常が見つからず、医学的には証明できなくても、神経学的検査の異常所見や通院状況などにより、神経症状を医学的に説明できれば、14級9号に該当するということになります。

後遺障害14級では、後遺症の症状や身体の部位は複雑で広範におよぶため、慎重な判断が必要です。

注意しなければいけないのは、後遺障害等級が間違って認定されてしまうケースです。

等級が1つ違ってくるだけで、被害者の方は数百万円も損をしてしまうことがあります。

ですから、万が一ご自身が認定された後遺障害等級に不満があるのであれば、決してあきらめてはいけません。

被害者の方には「異議申立」をする権利が認められているからです。

異議申立についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

みらい総合法律事務所で実際に

解決した増額事例

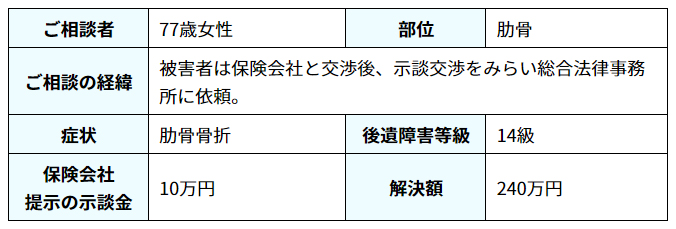

ここでは、みらい総合法律事務所が実際に解決した、慰謝料等増額事例をご紹介します。

みらい総合法律事務所では、被害者の方やご遺族から年間1,000件以上のご相談をいただいており、これまで多くの事案で慰謝料などの増額を実現してきました。

その中から、後遺障害14級の事例についてご紹介します。

解決事例から次のことがわかります。

- 交通事故の示談交渉では、どのようなことが行なわれるのか。

- 加害者側の保険会社は、どのような主張をしてくるのか。

- 被害者の方が自力で示談交渉をしても、

保険会社は増額要求を受け入れない現実。 - 後遺障害14級では、加害者側の保険会社はいくらくらいの金額を提示してくるのか。

- 弁護士が示談交渉に入った場合、どのくらい増額して解決するのか。

- 裁判を起した場合、最終的にどのくらいの増額が可能なのか。

ご自身の状況と照らし合わせて、今後の示談交渉などの参考にしていただきたいと思います。

増額解決事例①:77歳女性の

慰謝料等が24倍に増額!

引用元:みらい総合法律事務所

77歳の女性が歩行中、小学生の自転車に衝突され、肋骨骨折の傷害(ケガ)を負った交通事故。

加害者側の任意保険会社は、「後遺障害はない」という立場で、示談金として10万円を提示。

そこで被害者の方が、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉を開始し、後遺障害14級での交渉に合意。

最終的に計240万円で解決した事例です。

当初提示額から、24倍に増額したことになります。

詳細はこちら→「解決実績」

近年、自転車による事故が増えていますが、まだ判例が少なく、加害者が保険に未加入の場合も多いため過失割合などで争いになりがちです。

自転車が関わる交通事故の場合も、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

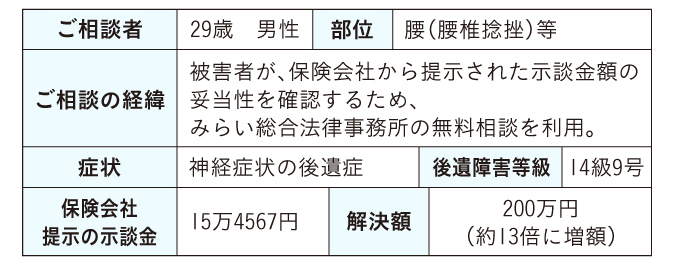

増額解決事例②:29歳男性の

慰謝料等が約13.3倍に増額!

引用元:みらい総合法律事務所

29歳の男性が自動車を運転中に停車した際、後方から走行してきた自動車に追突された交通事故。

被害者男性は腰椎捻挫の傷害を負い、治療をしましたが症状固定となり、神経症状の後遺症が残ってしまい、後遺障害等級は14級9号が認定されました。

加害者側の保険会社は治療費や休業補償などの既払い金の他に、示談金(損害賠償金)として、約15万円を提示。

この金額に疑問を感じた被害者男性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士からは「増額可能」との意見があったので、示談交渉などのすべてを依頼されました。

弁護士と保険会社との交渉は決裂し、裁判となりましたが、結果的には当初提示額から約13.3倍に増額して、200万円で解決となった事例です。

詳細はこちら→「解決実績」

これ以上の治療を続けても完治が見込めない段階となると主治医から症状固定の診断を受けることになります。

この後、後遺症が残ってしまうので、被害者の方は後遺障害等級認定の申請が必要になります。

なお、医師が症状固定の判断をする前に加害者側の保険会社が症状固定を求め、治療費の支払いを拒否してくる場合があるので注意が必要です。

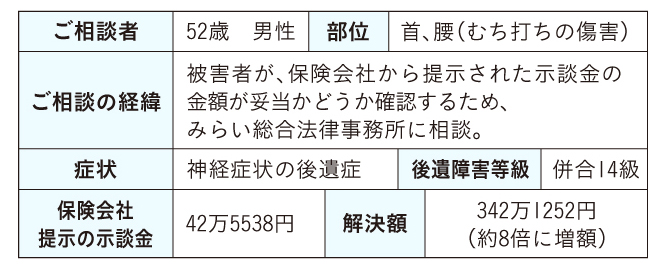

増額解決事例③:52歳男性の

慰謝料等が約8倍に増額!

引用元:みらい総合法律事務所

52歳の男性が自動車を運転中に停車していたところ、後方から自動車に追突され、首と腰のむち打ち症を負った交通事故です。

神経症状の後遺症が残ってしまい、後遺障害等級は、それぞれ14級9号で併合14級が認定され、加害者側の任意保険会社は既払い金の他に、示談金(損害賠償金)として約42万円を提示。

被害者の方は、この金額の妥当性を確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士の説明に納得がいったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉が開始。

保険会社は素因減額30%を主張しましたが、最終的には主張を一部取り下げ、示談金が約342万円で解決した事例です。

保険会社の当初提示額から約8倍に増額したことになります。

詳細はこちら→「解決実績」

素因減額とは、被害者の方がもともと抱えていた「心因的要因」や「身体的・体質的要因」が交通事故による損害の発生や拡大の一因になっており、通常発生する程度や範囲を超えるものであると判断された場合、その程度に応じて損害賠償金を減額されてしまうことです。

被害者の方が単独で示談交渉を進めていくのは難しいため、加害者側から素因減額を主張された場合は、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

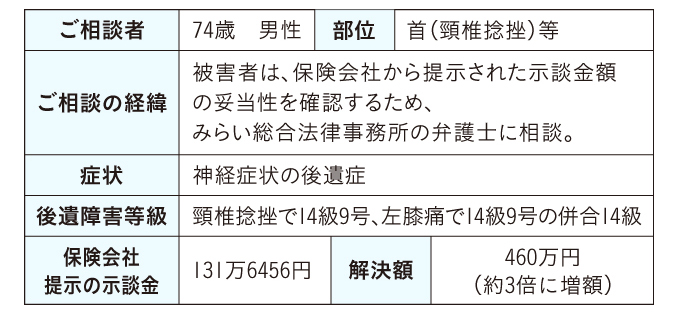

増額解決事例④:74歳男性の

慰謝料等が約3.5倍に増額!

引用元:みらい総合法律事務所

74歳の男性が自動車を運転中、赤信号で停車していたところ、後続車に追突され、頸椎捻挫などの傷害を負った交通事故。

被害者男性には後遺症が残ってしまい、頸椎捻挫と左膝痛それぞれ14級9号の併合14級が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約131万円を提示しました。

この金額が妥当なものかどうか確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務の無料相談を利用。

弁護士から「増額可能」との意見を得たため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂したため提訴。

裁判では最終的に弁護士の主張が認められ、当初提示額から約3.5倍の460万円に増額して解決しました。

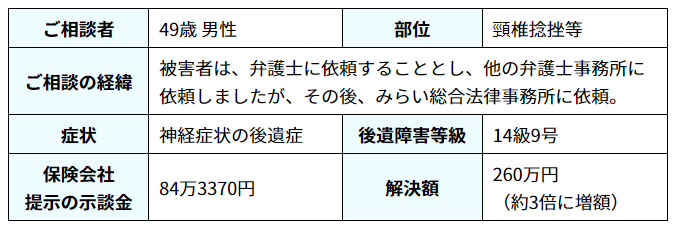

増額解決事例⑤:49歳男性の

慰謝料等が約3.1倍に増額!

引用元:みらい総合法律事務所

49歳の男性が道路を歩行中、後方から走行してきた自動車に衝突された交通事故です。

被害者男性は頸椎捻挫などで神経症状の後遺症が残り、後遺障害14級9号が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損賠賠償金として約84万円を提示。

一度、弁護士に依頼したのですが不満があったため、みらい総合法律事務所に弁護士変更をしました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、「被害者に後遺障害はない」として全面的に争ってきたため提訴。

裁判では後遺障害が認められ、最終的には当初提示額から約3.1倍に増額の260万円で解決した事例です。

【参考記事】

みらい総合法律事務所の解決実績はこちら

後遺障害14級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の慰謝料額と増額事例.png)

の後遺障害等級.png)