後遺障害1級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

後遺障害1級は、次の2つに分けられて認定されます。

- ・高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷などにより四肢麻痺等の後遺症が残ったために、ほとんど寝たきりで、生活全般において常に介護が必要な状態

- ・胸部や腹部の内臓の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する状態

【常時要介護ではない】

- ・視力や言語機能、咀嚼(そしゃく)機能の重篤な障害

- ・手足の欠損などによる重篤な障害

重い後遺障害のため、労働能力喪失率は100%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料は2,800万円になります。

後遺障害1級が認定された場合、被害者の方は就労することができなくなり、将来にわたった介護の問題もあります。

ご家族を含め、将来の生計においても大きな不安が生じてしまいます。

大切なのは、慰謝料などの損害賠償金を適正な金額で受け取ることです。

本記事では、後遺障害1級が認定される場合の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金の適正額、受けることができる福祉サポートなどについて、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例と合わせて解説していきます。

目次

後遺障害1級の認定基準と慰謝料額

後遺障害の中でもっとも重い等級が後遺障害1級で、障害が残ってしまった部位や症状などの違いによって号数が設定されています。

ここでは、後遺障害1級が認定される基準や慰謝料額、号数の内容を細かく説明していきます。

後遺障害1級の内容

後遺障害1級では、①要介護と、②介護の必要がないものの2種類があります。

「自賠責後遺障害等級表」【自賠法別表第1】 (要介護)

後遺障害等級1級

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

| 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

2,800万円 |

【自賠法別表第2】(要介護ではない)後遺障害等級1級

後遺障害等級1級

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

| 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6.両下肢の用を全廃したもの |

2,800万円 |

【参考記事】:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

要介護の認定基準

後遺障害1級で「要介護」が認定されるためには次の基準を満たす必要があります。

1級1号と1級2号がありますが、認定基準の違いは次のようになります。

高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷などにより四肢麻痺等の後遺症が残ったために、ほとんど寝たきりになり、生活全般において、常に介護が必要な状態。

<常に介護を要するもの(1級2号)>

- ・胸部・腹部の内臓の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する状態。

- ・内臓は、「呼吸器」、「循環器」、「腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腹壁瘢痕ヘルニア等)」、「泌尿器」、「生殖器」に分類される。

要介護ではない後遺障害1級の内容について

「1級1号」

- ・常時要介護の寝たきり状態ではないものの、視力に重篤な障害が残るもので、社会生活を送るのが困難な状態です。

- ・両目の視力を完全に失くし失明した場合のほか、矯正視力で0.01未満の場合でも認定されます。

- ・労働能力喪失率100%が認められます。

「1級2号」

- ・言葉を話すための言語機能と、食物を咀嚼する機能を失ったケースが当てはまります。

- ・その原因が脳や神経系統の障害の場合でも、骨や筋肉の運動機能の障害の場合でも認められます。

- ・咀嚼機能の障害は、流動食以外は摂取できない状態です。

- ・言語機能に関しては、4つの子音(口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音)のうち3つ以上発音できない場合に認められます。

- ・言語機能と咀嚼機能の両方の障害がある場合に1級2号が認定されます。

「1級3号」

両腕の肘関節から肩関節の間(肘より上)を失った場合に認定されます。

「1級4号」

両腕を失ってはいないものの、肩から下が麻痺して動かなくなってしまった場合、もしくは稼働域が事故前の10%以下になってしまった場合に認定されます。

「1級5号」

両足の股関節から膝関節の間(膝より上)を失った場合に認定されます。

「1級6号」

両足を失ってはいないものの、足全体や関節全体が麻痺して動かなくなってしまった場合、もしくは稼働域が事故前の10%以下になってしまった場合に認定されます。

【参考記事】:肢体の障害(厚生労働省)

後遺障害等級1級の慰謝料の算定方法と相場金額

ここでは傷害慰謝料(入通院慰謝料)について、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の2パターンで算定してみます。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の自賠責基準と弁護士(裁判)基準による算定方法では、次のポイントに注意してください。

- 自賠責基準:認められる入通院日数(治療の対象日数)には規定がある。

- 弁護士(裁判)基準:自賠責基準より数倍も高額になる。

①自賠責基準による傷害慰謝料の計算式

傷害慰謝料の自賠責基準での金額は次の計算式で求めます。

自賠責基準では、入通院日数(治療の対象日数)に注意が必要です。

次のどちらか短いほうが採用されるからです。

- A)「実際の治療期間」

- B)「実際に治療した日数 × 2」

たとえば、次の条件で入通院日数(治療の対象日数)の違いを見てみましょう。

| 治療期間 | 1か月の入院 + 5か月の通院 = 180日間 |

| 実際に治療した日数 | 1か月の入院 + 5か月の通院のうち、平均で週2回の通院をしたとすると……30日 + 44日(22週 × 2日) = 74日間 |

B)4,300円 × (74 × 2)日 = 636,400円

この場合、日数が短いB)が採用されるため、認められる傷害慰謝料は636,400円になるわけです。

②弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定方法

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定では計算式は使わず、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

算定表には、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」があります。

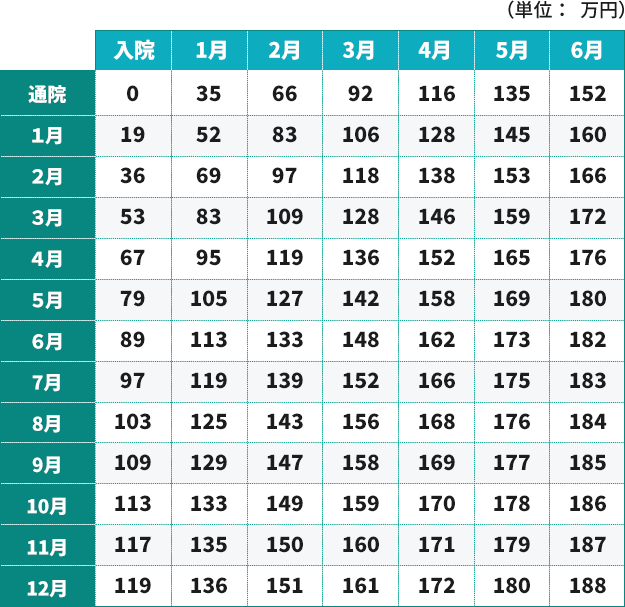

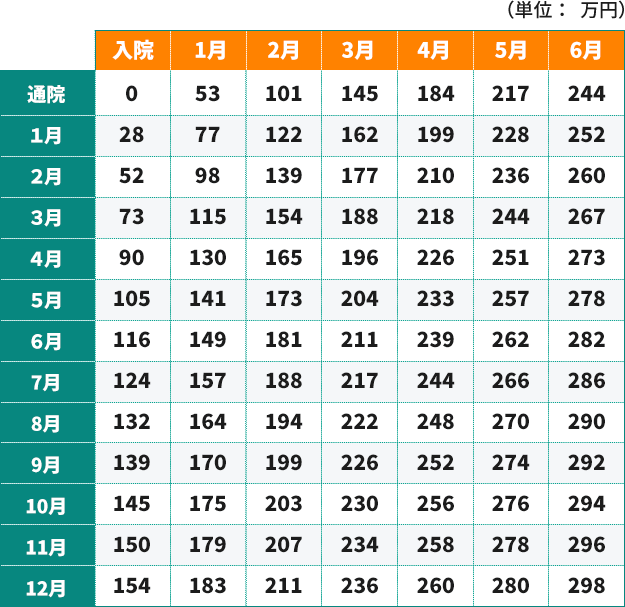

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

たとえば、自賠責基準での計算例と同条件(1か月の入院+5か月の通院)で金額を割り出す場合、「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院5か月」が交わった部分を見ます。

「141」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は「141万円」になります。

単純計算で自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額を比較すると、その差はかなり大きくなります。

- 自賠責基準……636,400円

- 弁護士(裁判)基準……1,410,000円

◎その差は約2.2倍!

この結果からも分かるように、慰謝料は、弁護士(裁判)基準で解決するべきということを忘れないでください。

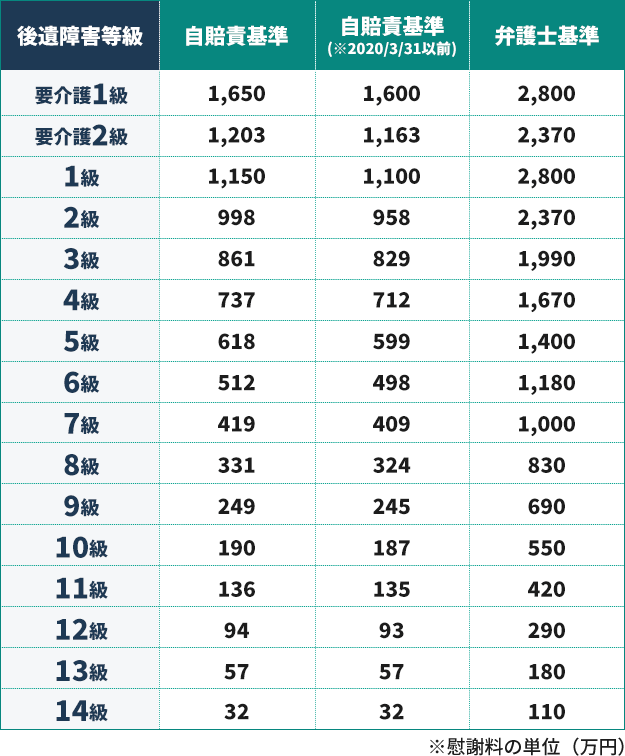

後遺障害慰謝料の算定方法と金額早見表

後遺障害慰謝料は、あらかじめ概ねの金額が決められています。

- 後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級(1級~14級)によって金額が変わる。

- 自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額に大きな差が生じる。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準での等級別の概ねの相場金額を早見表にまとめたので、確認してください。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

後遺障害慰謝料でも弁護士(裁判)基準で算定した金額が高額になることに注目してください。

後遺障害1級で損をしないための3つのポイント

後遺障害1級で損をしないためのポイントは以下の3つになります。

- 後遺障害1級の逸失利益は高額になるため、適正な金額で受け取るべき

- 後遺障害1級では適切な将来介護費用を受け取るべき

- 身体障害者手帳の交付を受けると得られるメリットがある

1つずつ詳しく説明していきます。

①後遺障害1級の逸失利益は高額になる

逸失利益とは、交通事故の被害にあわなければ、将来的に得られるはずだった利益 = 収入のことで、被害者の方の年齢や職業などによって金額が変わってきます。

さまざまある損害賠償項目の中でも、逸失利益は金額がかなり大きくなるものの1つです。

そのため、加害者側の任意保険会社は適正金額よりも低く見積もった金額を提示してくることが多いのが現実です。

逸失利益の詳しい算定は複雑になるため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

②後遺障害1級では適切な将来介護費用を受け取るべき

後遺障害1級では、脳や脊髄の神経系にダメージを受け、高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)、脊髄損傷などにより、生命を維持するには常に介護が必要な状態のため、将来介護費用も大切になってきます。

将来介護費用は、これから生涯にわたって必要になるので高額になります。

そのため、加害者側の任意保険会社はさまざまな理由をつけて、金額を低く抑えようとしてきます。

将来介護費用の立証・算定も複雑なため、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士に相談することで早期の解決につながると思います。

③身体障害者手帳の交付を受けると得られるメリットがある

後遺障害を負った場合、後遺障害等級とは別に身体障害等級の認定を受けることができます。

身体障害等級の認定を受けると「身体障害者手帳」の交付を受けて、各種手当を受け取ることができ、医療費の助成、税金の控除、公共料金の減税、福祉サービスの利用など生活や仕事の面でさまざまなサービスを受けることができます。

さまざまなメリットがあるので、身体障害者手帳を取得されるといいでしょう。

また、国や各地方自治体などから、さまざまな福祉支援を受けるとこができる制度もあるので、こちらの記事で確認してください。

みらい総合法律事務所で実際に解決した後遺障害1級の事例集

みらい総合法律事務所で実際に解決した事例の中から、後遺障害1級のケースについてご紹介します。

後遺障害1級では慰謝料などの損害賠償金がかなり高額になるため、加害者側の保険会社としても(加害者が任意保険に加入している場合)金額をかなり抑えて提示してくる場合が多いです。

慰謝料などの損害賠償金には一定の決まった金額というものはありません。

というのは、交通事故には同じものは1つもなく、それぞれの事故の態様や被害者の方の年齢・性別・職業など、また加害者の悪質性など、さまざまな要素・見地から算定され、決定されるものだからです。

ここでは、次のようなことがおわかりいただけると思います。

- ・後遺障害1級の場合、保険会社はどのくらいの金額を提示してくるのか?

- ・被害者の方が直接、単独で示談交渉をしても、加害者側の保険会社は増額要求を受け入れない実態。

- ・示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい金額が増額するのか?

- ・裁判を起した場合、いくらくらいの増額が実現するのか?

ご自身の状況と照らし合わせて、損害賠償金額の目安にしていただいたり、今後の示談交渉の際の参考にしていただければと思います。

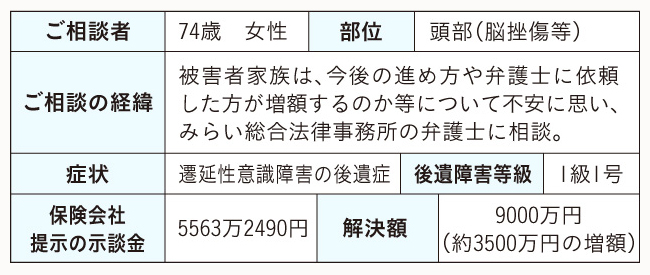

解決事例①:74歳女性が遷延性意識障害で約3,500万円の増額

引用元:みらい総合法律事務所

74歳の女性が交通事故で脳挫傷などの傷害を負い、遷延性意識障害の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害1級1号が認定され、加害者側の任意保険会社からは慰謝料などの示談金として約5,500万円が提示されました。

この金額に疑問を感じた被害者のご家族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から解決に向けた今後の方向性や進め方の説明を受け、さらには「まだまだ増額可能」との回答を得たことから、示談交渉のすべてを依頼することになりました。

示談交渉では逸失利益の基礎収入や将来介護費用、後遺障害慰謝料などで合意が得られなかったため、弁護士が提訴。

裁判では弁護士の主張が認められ、9,000万円で和解が成立しました。

当初の保険会社提示額から約3,500万円増額したことになります。

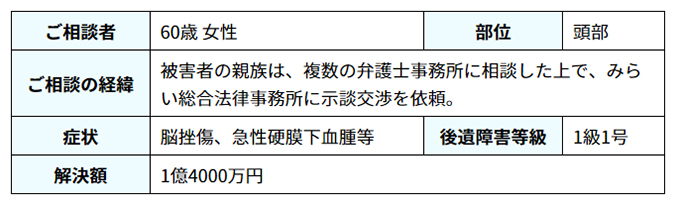

解決事例②:60歳女性の損害賠償金が1億4,000万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

60歳の専業主婦(女性)の交通事故です。

事故状況は、被害者女性が自転車で走行中、後方から走行してきた自動車に衝突されたものです。

被害者の方は、脳挫傷、急性硬膜下血腫などの傷害(ケガ)を負い、症状固定後、後遺障害1級1号が認定。

ご親族が複数の法律事務所に相談し、最終的にみらい総合法律事務所に示談交渉を依頼されました。

当事務所の弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉を開始。

その結果、将来介護費も十分認められ、1億4,000万円で解決しました。

内訳は、自賠責保険から上限額の4,000万円、さらに示談金が1億円です。

加害者側に裁判にしたくないという事情もあったため、裁判には進まず示談交渉での高額解決につながったというケースでした。

後遺障害1級の場合、将来に渡る介護が必要となります。

将来介護費用が高額になるため、示談交渉や裁判では大きな争点になる場合があります。

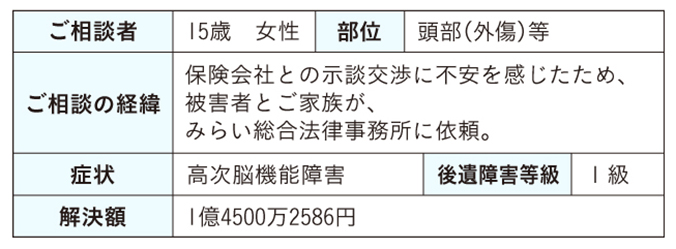

解決事例③:15歳女性(高次脳機能障害)の慰謝料等が約1億4,500万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

15歳の女性が自転車で路外から道路を横断しようとした際、直進自動車に衝突された交通事故です。

脳挫傷などの傷害(ケガ)のため、高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害2級が認定されましたが、その後に症状が悪化し、1級が認定されたという経緯がありました。

ご家族から、みらい総合法律事務所の弁護士が委任を受けて交渉を開始。

しかし、加害者側の任意保険会社との主張の開きが大きく、金額でも合意できなかったため訴訟を提起しました。

裁判では弁護士が将来介護費用を丁寧に立証し、近親者介護費用の相場が1日8,000円のところ、両親が67歳になるまで1日10,000万円が認められ、67歳以降は職業介護人の費用が1日20,000万円で認められました。

その結果、最終的には約1億4,500万円という高額で解決した事例です。

高次脳機能障害では、さまざまな後遺症が残ってしまいます。

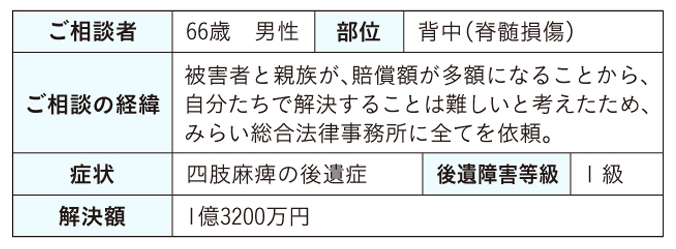

解決事例④:66歳男性の損害賠償金が1億3,200万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

66歳の男性が、自転車で交差点を進行中、右折自動車に衝突され、脊髄損傷を負った交通事故です。

治療をしましたが四肢麻痺の後遺症が残り、寝たきり状態になってしまい、後遺障害1級が認定されました。

被害者の方とご親族は、示談交渉を自分たちで解決するのは難しいと判断。

交通事故の専門家である、みらい総合法律事務所の弁護士にすべてを委任しました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉をしましたが決裂したため提訴し、裁判に突入。

訴訟では慰謝料のほか、将来治療費、将来介護費用、将来の介護器具等の費用などが争われましたが、裁判所の和解勧告がなされ、最終的には1億3,200万円で和解解決となった事例です。

脊髄損傷では重度の後遺障害が残ってしまい、損害賠償金が高額になるため、訴訟に発展するケースも多くあります。

後遺障害1級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

交通事故の慰謝料の相場や計算方法についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

の後遺障害等級.png)