交通事故の慰謝料を相場以上に増額した裁判例

交通事故の慰謝料を相場以上に増額させるには、次のことが必要です。

- (1)最も高額になる「弁護士(裁判)基準」で計算する。

- (2)慰謝料が相場より増額する場合に関する知識を得る。

- (3)慰謝料増額事由がある場合、漏らさず主張・立証する。

本記事は実際に相場以上に増額した裁判例を紹介しながら、交通事故の慰謝料を増額させるポイントについてわかりやすく解説します。

弁護士基準における慰謝料の相場額とは?

交通事故の慰謝料は、これまでの膨大な裁判例の集積により、一定の相場が形成されています。

そこで、適正な計算方法である弁護士基準での慰謝料の相場と、どのような場合に慰謝料が増額される可能性があるのかについて説明したいと思います。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、被害者の方が死亡した場合に支払われる慰謝料です。

死亡事故の場合、被害者の方は死亡していて損害賠償金を受け取ることができないため、被害者の方の相続人が受け取ることになります。

弁護士基準で定められている死亡慰謝料の相場は以下のようになっています。

| 被害者が一家の支柱の場合 | 2,800万円 |

|---|---|

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2,500万円 |

| 被害者がその他の場合 | 2,000万~2,500万円 |

- 被害者が一家の支柱の場合

- 2,800万円

- 被害者が母親、配偶者の場合

- 2,500万円

- 被害者がその他の場合

- 2,000万~2,500万円

これを見ると、死亡慰謝料は被害者の方の家庭での立場によって金額に差がつけられていることがわかります。

「被害者が一家の支柱」の場合とは、その被害者の方の家族が、主に被害者の方の収入によって生活している場合をいいます。

「被害者が母親、配偶者」の場合とは、その被害者の方が子育てを行なっていたり、家族のためにその家庭の家事全般を行なっていたりする場合をいいます。

「被害者がその他」の場合とは、被害者の方が独身の男女、子供、幼児等である場合をいいます。

また、死亡事故の場合は、被害者の方を亡くしたことにより近親者の方も精神的な苦痛を被ることが考えられますので、近親者固有の慰謝料も認められていますが、上記の基準額は原則として、この近親者慰謝料も含んだ金額となっています。

なお、ご遺族が受け取ることができる示談金は、この死亡慰謝料の他、死亡によって将来の収入を失うことから生じる逸失利益や葬儀料などの合計額となります。

死亡慰謝料の相場について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

後遺症慰謝料の相場

後遺症慰謝料は、交通事故で後遺障害を負ったことによる精神的、肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

後遺症が残った場合には、自賠責後遺障害等級認定を受けることになります。

自賠責後遺障害等級は、1級~14級に分類されており、1級が一番重い後遺障害になります。

弁護士基準で定められている後遺症慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級に応じて、以下のようになっています。

※等級をクリックすると、各等級の詳細ページを表示します。

「弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場金額」

| 後遺障害等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 第1級 | 2,800万円 |

| 第2級 | 2,370万円 |

| 第3級 | 1,990万円 |

| 第4級 | 1,670万円 |

| 第5級 | 1,400万円 |

| 第6級 | 1,180万円 |

| 第7級 | 1,000万円 |

| 第8級 | 830万円 |

| 第9級 | 690万円 |

| 第10級 | 550万円 |

| 第11級 | 420万円 |

| 第12級 | 290万円 |

| 第13級 | 180万円 |

| 第14級 | 110万円 |

このように、自賠責後遺障害等級によって慰謝料額の相場が決められていることから、正しい後遺障害等級認定を受けることがとても大切になってきます。

正しい後遺障害等級認定を受けるために必要なポイントについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

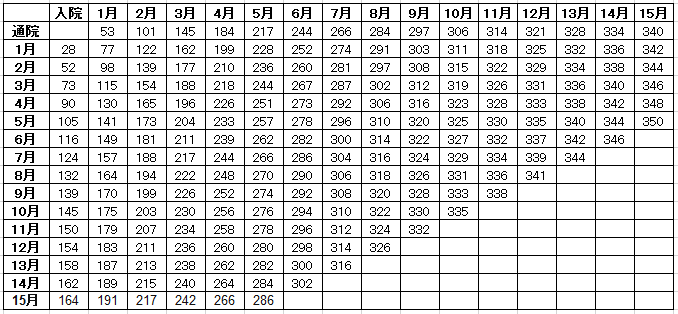

傷害慰謝料の相場

傷害慰謝料は、入通院慰謝料ともいい、交通事故でケガをして入院や通院を余儀なくされたことで被った精神的、肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料は算定が難しいので、実務においては、どの程度長い期間入院したか、どの程度通院したか、という日数によって慰謝料を計算することとしています。

前述の、弁護士(裁判)基準を説明する「赤い本」に入通院慰謝料表が記載されていて、入院期間と通院期間が交差する部分の金額を目安としています。

<赤い本 別表Ⅰ>

先にもお話したように、損害賠償金を計算するための弁護士基準はあくまでも相場なので、必ずこの金額になるというわけではなく、相場よりも高額な慰謝料が認められる場合もあります。

傷害慰謝料と後遺障害慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

相場金額より慰謝料が増額する条件とは?

慰謝料が相場より高額に認められる可能性のある事案は、大きくわけると次の3つが挙げられます。

- ・被害者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合

- ・被害者側に特別な事情がある場合

- ・その他の損害賠償の項目を補完するような場合

被害者側の精神的苦痛がより大きいと思われる場合

被害者の方の精神的苦痛が通常の事故に比べて大きいと思われる場合には、慰謝料が相場よりも増額される可能性があります。

具体例としては次のようなものがあります。

- ・交通事故が加害者の無免許、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号無視などの悪質な行為を原因としたもの

- ・事故後に被害者を助けることなく、ひき逃げ等をしたもの

- ・事故後、遺族に暴言を吐いたり、反省の態度がまったく見えないもの

また、後遺症の場合は、障害の程度が重度で、被害者本人や、介護する親族の精神的負担が大きいと思われるような場合に、後遺症慰謝料が増額される傾向にあります。

裁判例には、次のものなどがあります。

<死亡慰謝料の裁判例>

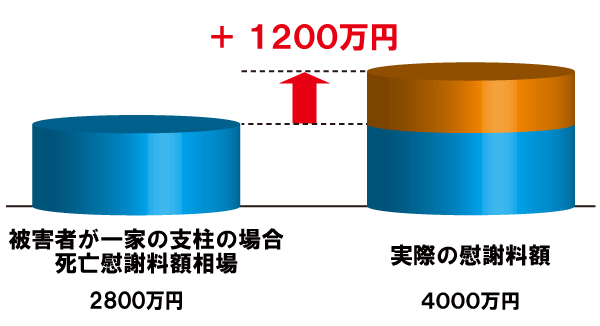

【慰謝料増額の裁判例①】

大阪地方裁判所 平成25年3月25日判決

・死亡慰謝料額 4,000万円

(相場は2,800万円)

・概要

被害者が30歳男性会社員の事案。

加害者は無免許で飲酒運転であったうえ、事故後逃走し、約2.9㎞も故意に被害者を引きずって死亡させていて、通常の交通事犯の範疇を超えて殺人罪に該当する極めて悪質かつ残酷なものであること、引きずられながら絶命した被害者の苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいこと、まだ30歳にして養育すべき妻、子を残して突然、命を奪われた無念さは察するに余りあること等の事情を考慮し、本人分3,500万円、妻子各250万円、合計4,000万円の死亡慰謝料を認めた。

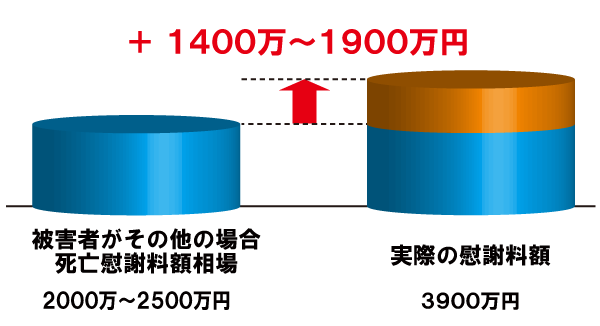

【慰謝料増額の裁判例②】

大阪地方裁判所 平成18年2月16日判決

・死亡慰謝料額 3900万円

(相場は2000万円~2500万円)

・概要

被害者が17歳・男子高校生の事案。

交通事故の加害者が免許停止処分後、長期間無免許状態で運転していたこと、飲酒運転が常態化し事故時も酩酊状態だったこと、同乗者の制止を無視して赤信号で交差点に進入したこと、衝突後、頭から大量の血を流して倒れている被害者に対して「危ないやないか」と怒鳴りつけ、持ち上げてゆすり、投げ捨てるように元に戻したこと等の事情を考慮し、本人分3,000万円、父母各300万円、妹300万円、合計3,900万円の死亡慰謝料を認めた。

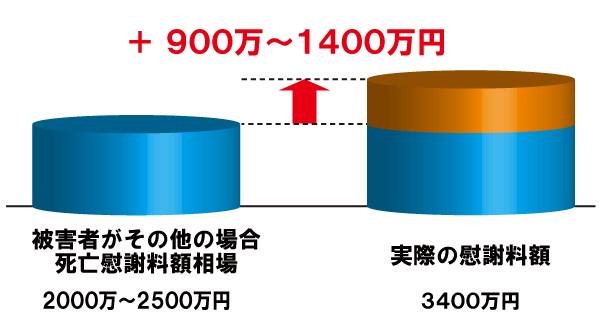

【慰謝料増額の裁判例③】

東京地方裁判所 平成15年7月24日判決

・死亡慰謝料額 3,400万円

(相場は2,000万円~2,500万円)

・概要

被害者が3歳と1歳の姉妹の事案。

交通事故の加害者が飲酒運転で縁石にぶつかりながら蛇行するなどして、高速道路の料金所の職員から注意されても無視して運転を続け、サービスエリアで飲酒。

さらに、渋滞のために減速した被害車両に追突して炎上させ、車両に閉じ込められた姉妹を焼死させた等の事情を考慮し、本人分2,600万円、父母各400万円、合計各3,400万円の死亡慰謝料を認めた。

死亡事故の慰謝料の増額について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

<後遺症慰謝料の裁判例>

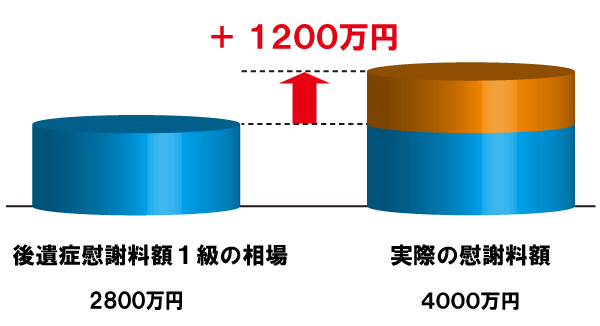

【慰謝料増額の裁判例④】

東京地方裁判所 平成15年8月28日判決

・後遺症慰謝料額 4,000万円

(後遺障害等級1級の相場は2,800万円)

・概要

被害者は21歳の女性。

高次脳機能障害(1級3号)と1眼摘出(8級1号)により後遺障害等級併合1級の事案で、生死の境をさまよい6回の大手術を受けたこと、若くして重大な障害を負ったこと、外貌にも著しい醜状が残ったこと、両親の介護の精神的負担も重いこと等の事情を考慮し、本人分3,200万円、父母各400万円の計4,000万円の後遺症慰謝料を認めた。

【慰謝料増額の裁判例⑤】

千葉地方裁判所佐倉支部 平成18年9月27日判決

・後遺症慰謝料額 3,800万円

(後遺障害等級1級の相場は2,800万円)

・概要

被害者は37歳男性。

交通事故による遷延性意識障害により後遺障害等級1級3号の事案で、症状が重篤であること、加害者が酒気帯びでスピード違反であったなど事故態様が悪質であったこと等の事情を考慮し、本人分3,200万円、父母各300万円、合計3,800万円の後遺症慰謝料を認めた。

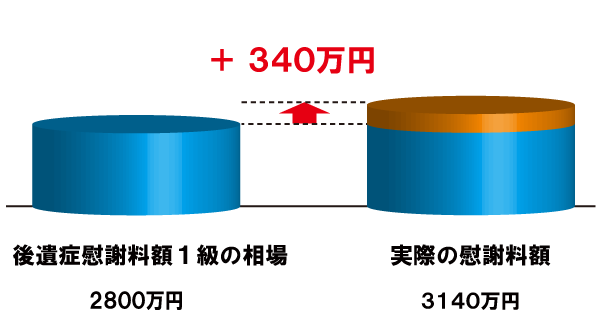

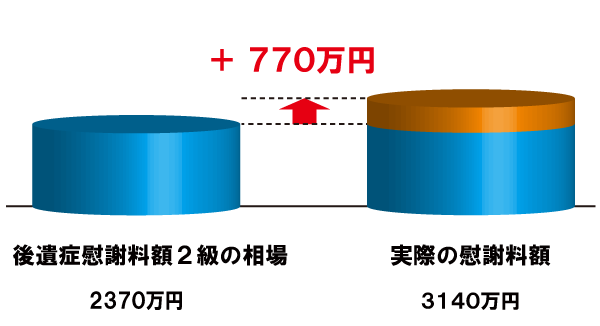

【慰謝料増額の裁判例⑥】

福岡地方裁判所 平成22年7月15日判決

・後遺症慰謝料額 3,140万円

(後遺障害等級2級の相場は2,370万円)

・概要

被害者は19歳男子高校生。

交通事故の結果、高次脳機能障害により後遺障害等級2級1号の事案で、将来にわたり食事や入浴等の介護や、外出時等の監視や声かけを必要とすること等の事情を考慮し、本人分2,500万円、父母各200万円、3人兄弟各80万円、合計3,140万円の後遺症慰謝料を認めた。

被害者側に特別な事情がある場合

被害者側に特別な事情があり、通常の交通事故に比べて精神的苦痛がより大きいと思われる場合、慰謝料が相場よりも増額される可能性があります。

具体例としては次のようなケースがあります。

- ・被害者が女性で、交通事故による傷害のために人工妊娠中絶を余儀なくされた場合

- ・外貌醜状などの傷害によって婚約破棄されたり、将来の夢をあきらめざるをえなかったり、仕事を続けることができなくなったりした場合

- ・被害者の死亡や傷害によって、被害者の親族が精神疾患になってしまった場合

裁判例には、以下のものがあります。

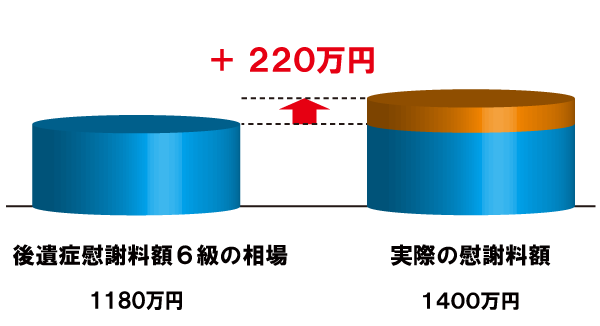

【慰謝料増額の裁判例⑦】

仙台地方裁判所 平成20年3月26日判決

・後遺症慰謝料額 1,400万円

(後遺障害等級6級の相場は1,180万円)

・概要

被害者は早期退職して非常勤嘱託職員に転職した直後の55歳の男性。

高次脳機能障害(7級4号)、左鎖骨の変形傷害(12級5号)、左耳難聴(12級相当)により後遺障害等級併合6級の事案で、本格的に再就職することや、単身赴任のため別居していた家族との同居生活、趣味など、勤務先退職時の希望をほとんどすべてかなえられなくなったこと等の事情を考慮し、本人分1,300万円、妻100万円、合計1,400万円の後遺症慰謝料を認めた。

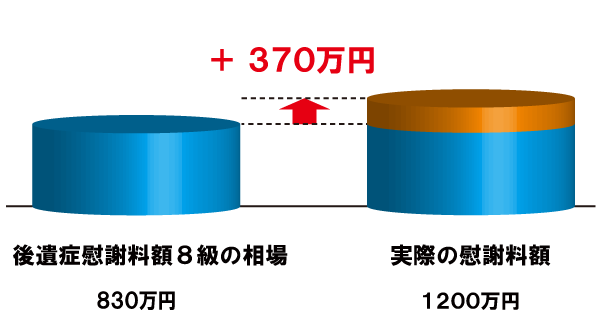

【慰謝料増額の裁判例⑧】

大阪地方裁判所 平成17年1月31日判決

・後遺症慰謝料額 1,200万円

(後遺障害等級8級の相場は830万円)

・概要

被害者は19歳のアルバイトの女性。

人工肛門、骨盤骨変形等で後遺障害等級併合8級の事案で、女性でありながら生涯にわたり人工肛門を装着しなければならないこと、骨盤骨の変形により通常分娩が困難であること、腹部等に複数の醜状痕を残していること等の事情を考慮し、1200万円の後遺症慰謝料を認めた。

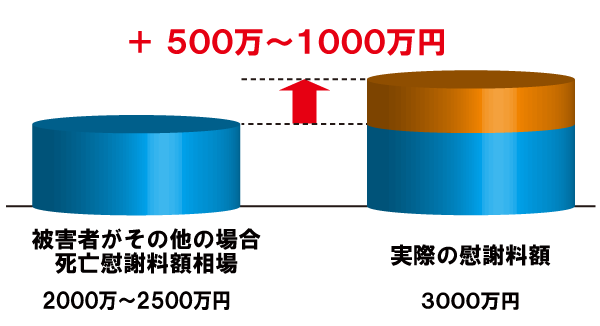

【慰謝料増額の裁判例⑨】

名古屋地方裁判所 平成14年12月3日判決

・死亡慰謝料額 3,000万円

(死亡慰謝料の相場は2,000万円~2,500万円)

・概要

被害者が生後6ヵ月の男児の死亡事故。

交通事故の被害者が不妊治療を受けてようやく生まれた子であること、ベビーカーに乗った子供が飛ばされて道路に投げ出される光景を目撃した母親がPTSDと診断され今後も治療を継続する必要があること等の事情を考慮し、本人分2,100万円、父300万円、母600万円、合計3,000万円の死亡慰謝料を認めた。

その他の損害賠償項目を補完するような場合

これら以外でも慰謝料が相場よりも増額される場合があります。

算定が困難なものを補完する意味合いで慰謝料を増額する次のようなケースです。

- ・女優が顔に傷を負い、醜状障害で後遺障害等級が認定されたけれども後遺症逸失利益の算定が難しいような場合

- ・後遺障害等級は認められないけれども労働に影響がでると思われるケガをしている場合

- ・将来、手術を行なう可能性があるが、現時点ではいつ行なうのか、手術費用がいくらなのか等を算定できない場合や、その際の休業損害や逸失利益が算定できないような場合などに、逸失利益や休業損害等を認めない代わりに慰謝料を相場よりも増額して、損害賠償額全体のバランスをとるような場合

このように、慰謝料額には大体の相場があるのですが、相場よりも高額な慰謝料が認められる場合があります。

そして、その場合、被害者側から主張しない限り、裁判所は慰謝料を増額することなく相場の慰謝料を認定してしまいます。

ご自身や親族が被害者になったとき、慰謝料が増額される可能性が少しでもあるのであれば、たとえ最終的に認められる可能性が低いと思われたとしても、予備的にでも増額した金額を請求しておくことが、慰謝料を増額させる秘訣のひとつです。

このように、交通事故の慰謝料を増額させるためには、知っているのといないのとでは大きく差が出ることがたくさんあります。

交通事故の示談交渉では、知識が力だと思ったほうがいいでしょう。

交通事故の慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

交通事故慰謝料の交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

【動画解説】慰謝料が相場金額より増額する場合と獲得方法

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)