後遺障害2級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

後遺障害2級では重い後遺障害が残ってしまうため、労働能力喪失率は100%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料は2,370万円になります。

被害者の方は、これまでのように就労することができなくなり、将来にわたった介護の問題もあるため、ご家族を含め、将来の生計においても大きな不安が生じてきます。

被害者の方とご家族にとって大切なことは、適正な金額の損害賠償金を受け取ることです。

本記事では、後遺障害2級が認定される場合の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金の適正額などについて、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例と合わせて解説していきます。

後遺障害2級の認定基準と慰謝料額

後遺障害等級は、もっとも重い1級から順に14級まであり、障害が残ってしまった部位や症状などの違いによって各号数が細かく設定されています。

ここでは、後遺障害2級の認定基準や慰謝料、各号数について詳しく説明していきます。

後遺障害2級は、2種類ある

後遺障害2級では、1級と同様に、「要介護」と、「介護の必要がないもの」の2種類があります。

「自賠責後遺障害等級表」

【自賠法別表第1】

自賠責後遺障害等級2級(介護が必要なもの)

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

| 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

2,370万円 |

【自賠法別表第2】

自賠責後遺障害等級2級(要介護ではない)

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

| 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2. 両眼の視力が0.02以下になったもの 3. 両上肢を手関節以上で失ったもの 4. 両下肢を足関節以上で失ったもの |

2,370万円 |

【参考記事】:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

要介護の認定基準とは?

後遺障害2級で「要介護」が認定されるためには次の基準を満たす必要があります。

2級1号と2級2号があり、認定基準の違いは次のようになります。

- 随時介護を要する後遺障害の中で、神経系統の機能、または精神に著しい障害を残したものです。

- 脳や神経に深刻なダメージを受けたことで、「高次脳機能障害」や「脊髄損傷」などの後遺障害が残ってしまい、生命を維持するには介護が必要な状態です。

- 随時介護を要する後遺障害の中で、胸部・腹部の内臓の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するものです。

- 呼吸器、循環器、腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腹壁瘢痕ヘルニア等)、泌尿器、生殖器の障害に分類されます。

後遺障害1級の介護レベルは「常に介護を要するもの」で、寝たきりなどのため、日常生活すべてにおいて常に介護が必要な状態です。

それに対して、2級の「随時介護を要するもの」は、運動障害や失認、失語などはあるものの、本人には意識があり、たとえば自宅内では食事や排泄などに介護が必要であるが、その他の行動では、ひとりでできるものもある状態になります。

要介護ではない後遺障害2級の認定基準

「2級1号」

- ・片方の目が失明し、失明していない方の目の視力が0.02以下になった場合に認定されます。

- ・なお、0.02以下の視力というのは裸眼ではなく、矯正視力になります。

「2級2号」

- ・失明しないまでも、両眼の視力が裸眼ではなく矯正視力で0.02以下になってしまった場合に認定されます。

- ・2級2号の認定基準は両眼のため、片方の眼の矯正視力が0.02以下であっても、もう片方の眼の矯正視力が、たとえば0.3や0.5などの場合は認定されず、認定される等級が下がることになります。

「2級3号」

- 両腕の肘から下を失った場合に認定されます。

「2級4号」

- 両足の膝から下を失った場合に認定されます。

【参考記事】:肢体の障害(厚生労働省)

後遺障害等級については、法的な知識の他、医学的な知識も必要で、高い専門性が要求されます。一度ご相談ください。

後遺障害2級の慰謝料計算と相場金額について

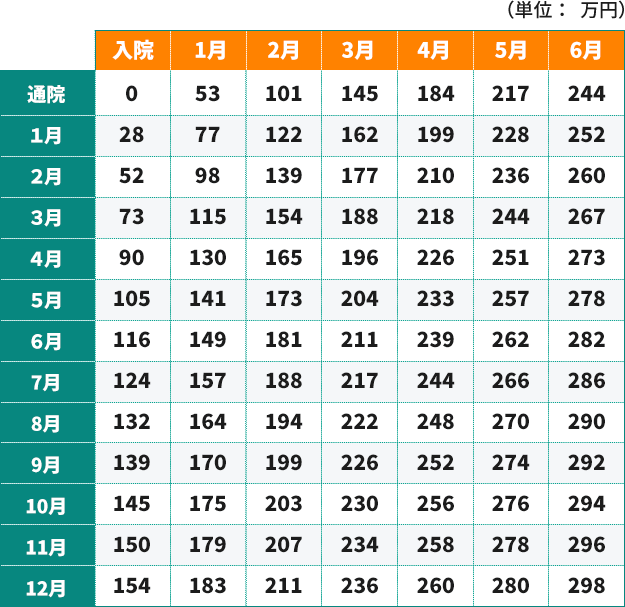

ここでは後遺障害2級の傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の算定方法を説明していきます。

早見表も載せていますので、併せて確認してみてください。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法と相場金額

傷害慰謝料(入通院慰謝料)について、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の両方で計算してみますが、次のポイントに注意してください。

- 自賠責基準:認められる入通院日数(治療の対象日数)には規定がある。

- 弁護士(裁判)基準:自賠責基準より数倍も高額になる。

①自賠責基準による傷害慰謝料の計算式

傷害慰謝料の自賠責基準での金額は次の計算式で求めます。

ここで注意していただきたいのは、入通院日数(治療の対象日数)は、次のどちらか短いほうが採用されるということです。

B)「実際に治療した日数×2」

入通院日数(治療の対象日数)について、ここでは次の条件で考えてみます。

| 治療期間 | 1か月の入院 + 5か月の通院 = 180日間 |

| 実際に治療した日数 | 1か月の入院 + 5か月の通院のうち、平均で週1回の通院をしたとすると……30日 + 22日(22週 × 1日) = 52日間 |

B)4,300円 × (52 × 2)日 = 447,200円

この場合、日数が短いB)が採用されるため、認められる傷害慰謝料は447,200円になるわけです。

②弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の算定方法

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の算定では計算式は使わず、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(重傷用)>

たとえば、自賠責基準での計算例と同条件(1か月の入院+5か月の通院)で金額を割り出す場合、「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院5か月」が交わった部分を見ます。

「141」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は「141万円」になります。

単純計算で自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額を比較すると、その差はかなり大きくなります。

弁護士(裁判)基準……1,410,000円

◎その差は約3.2倍!

慰謝料は、弁護士(裁判)基準で解決するべきということを忘れないでください。

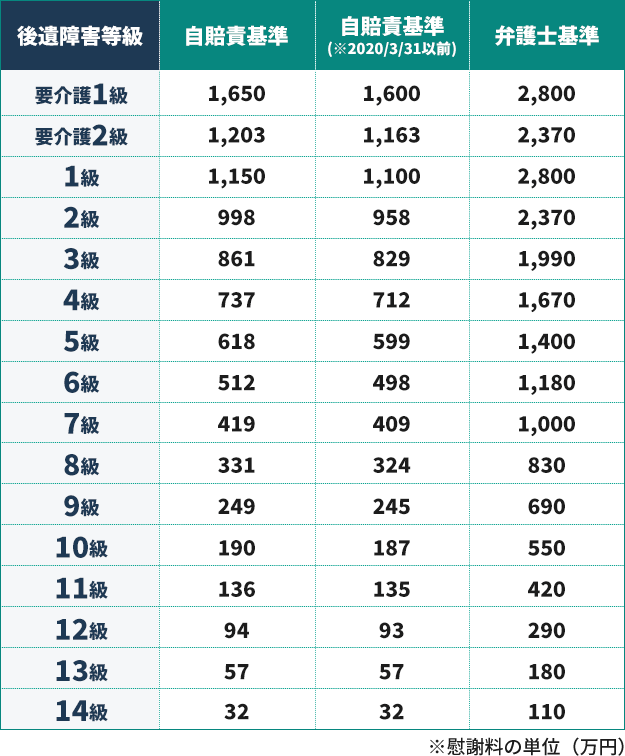

後遺障害慰謝料の算定方法と金額早見表

後遺障害慰謝料は、あらかじめ概ねの金額が決められています。

- 後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級(1級~14級)の違いによって金額が変わる。

- 自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額に大きな差が生じる。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準での等級別の概ねの相場金額を早見表にまとめてみたので、金額の違いを知っていただきたいと思います。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

後遺障害2級の方が損をしないための3つのポイント

後遺障害2級の方が損をしないためのポイントは、以下の3つになります。

- 後遺障害2級では適正な逸失利益を主張・立証する

- 後遺障害2級では正確な将来介護費用を受け取るべき

- 身体障害者手帳が交付されると得られるメリットがある

1つずつ詳しく解説していきます。

後遺障害2級では適正な逸失利益を主張・立証する

交通事故の被害にあわなければ、将来的に得られるはずだった利益(収入)のことを逸失利益といい、被害者の方の年齢や職業などによって金額が変わってきます。

さまざまある損害賠償項目の中でも、逸失利益は金額がかなり大きくなるものの1つのため、加害者側の任意保険会社は適正金額よりも低く見積もった金額を提示してくることがほとんどです。

逸失利益の詳しい算定は複雑になるため、正確な金額を知りたい場合は弁護士に相談してください。

後遺障害2級では正確な将来介護費用を受け取るべき

後遺障害2級では、将来介護費用も大切になってきます。

なぜなら、脳や脊髄の神経系にダメージを受け、高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)、脊髄損傷などの後遺障害がある場合、生命を維持するには随時介護が必要だからです。

将来介護費用は、これから生涯に渡って必要になるので高額になります。

そのため、加害者側の任意保険会社はさまざまな理由をつけて、金額を低く抑えようとしてきます。

将来介護費用の立証・算定も複雑なため、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士に相談することで、適正な金額を算定することができます。

身体障害者手帳が交付されると得られるメリットがある

後遺障害を負った場合、後遺障害等級とは別に身体障害等級の認定を受けることができます。

身体障害等級が認定されると、「身体障害者手帳」の交付を受けることができます。

各種手当を受け取ることができ、医療費の助成、税金の控除、公共料金の減税、福祉サービスの利用など、さまざまなサービスを受けることができます。

なお、国や各地方自治体などから、さまざまな福祉支援を受けるとこができる制度もあります。

こちらの記事で確認してください。

後遺障害2級の場合、示談交渉は難航する可能性がありますので、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

みらい総合法律事務所で実際に解決した後遺障害2級の事例集

これから、みらい総合法律事務所で実際に解決した後遺障害2級の事例を紹介していきます。

解決事例から次のことがおわかりいただけると思います。

・加害者側の保険会社は、被害者の方が直接・単独で示談交渉をしても、増額の要求を受け入れない実態。

・そこで弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい金額が増額するのか?

・裁判を起した場合は、いくらくらいの増額が実現するのか?

ご自身の場合と照らし合わせて、今後の示談交渉の参考にしていただければと思います。

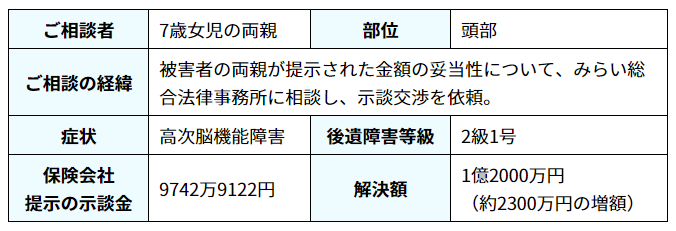

解決事例①:7歳女児が高次脳機能障害で1億2,000万円を獲得

引用元:みらい総合法律事務所

7歳の女児に、高次脳機能障害の後遺障害が残ってしまった交通事故です。

後遺障害2級1号が認定された後、ご両親が加害者側の任意保険会社と示談交渉し、示談金(損害賠償金)が約9,742万円になりました。

しかし、ご両親はこの金額に疑問を感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の説明に納得がいったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉し、示談金が1億2,000万円まで増額。

弁護士の見解としては、提訴して裁判で争えば、さらなる増額が期待できましたが、ご両親は裁判まではしたくないとの希望であったため、ここで示談成立となりました。

保険会社の当初提示額から約2,258万円が増額したことになります。

高次脳機能障害では、さまざまな後遺症が残ってしまうため、将来にわたった介護が必要になります。

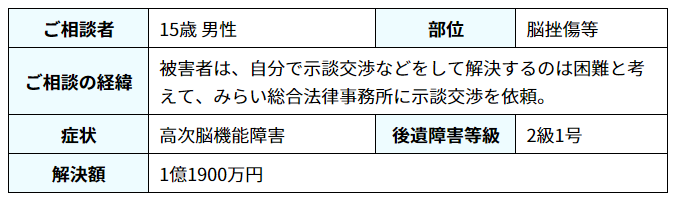

解決事例②:15歳男子で将来介護費用も認められて1億1,900万円を獲得

引用元:みらい総合法律事務所

15歳の男子が自転車で交差点に進入したところ、直進してきた自動車に衝突され、脳挫傷などの傷害(けが)を負った交通事故です。

重い後遺症が残り、後遺障害等級は2級1号が認定されました。

ご両親は後遺障害が重度で、自分たちでは示談解決できないと考えたため、みらい総合法律事務所の弁護士に示談交渉を依頼されました。

弁護士が交渉したところ、保険会社は被害者の方の将来介護費用を拒否。

そこで弁護士が立証を重ね、粘り強く交渉したところ保険会社が譲歩。

最終的には、1億1,900万円で解決した事例です。

後遺障害2級では、将来に渡る介護が必要となり、将来介護費用が高額になります。

そのため、示談交渉や裁判では大きな争点になる場合があります。

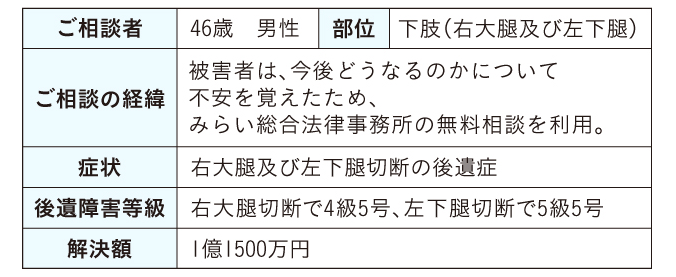

解決事例③:46歳男性の損害賠償金が1億1,500万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

46歳の男性が自宅の駐車場で立ち話をしていたところ、自動車に衝突された交通事故です。

右大腿と左下腿の切断という重傷を負い、後遺障害等級はそれぞれ4級5号、5級5号で併合2級が認定。

被害者の方は、みらい総合法律事務所に今後の示談交渉の流れを相談し、すべてを依頼されました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉しましたが、保険会社が示談金の増額に同意しなかったため提訴。

裁判では、将来介護費用と義足の費用などが争点になりましたが、最終的に1億1,500万円で解決となりました。

複数の後遺障害がある場合は「併合」という形で等級認定されます。

詳しい解説は、こちらをご覧ください。

詳細はこちら→

「解決実績」

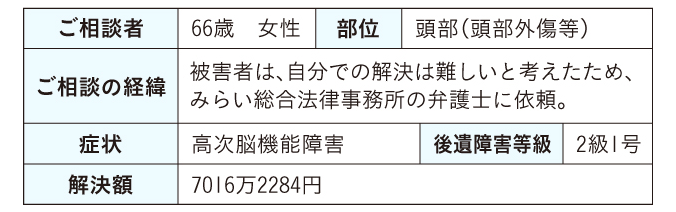

解決事例④:66歳女性が高次脳機能障害で約7,016万円を獲得

引用元:みらい総合法律事務所

66歳の女性が自動車の助手席に同乗中に交通事故にあい、頭部外傷を負いました。

治療をしましたが症状固定により、高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級は2級1号が認定。

被害者の方は当初から、弁護士に任せることを決めていたため、みらい総合法律事務所の弁護士にすべてを依頼されました。

加害者側の任意保険会社は、自宅付添費や将来介護費用などで争ってきましたが、弁護士が粘り強く交渉し、最終的には約7,016万円で解決しました。

後遺障害2級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

動画でも解説しています

交通事故慰謝料の相場や計算方法について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

2級1号に該当する関連ページもご覧ください。

代表社員 弁護士 谷原誠