後遺障害10級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

*タップすると解説を見ることができます。

後遺障害10級は、

- ・眼、口、歯、耳の障害

- ・手足の関節や指の障害

などが残ってしまった場合に認定されます。

1号から11号まで設定されており、認定条件は多岐にわたります。

労働能力喪失率は27%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料は550万円になります。

後遺障害10級が認定された被害者の方は、次の2つのことを最初に確認してください。

- 後遺障害等級は正しく認定されているか?等級と認定理由を確認!

- 慰謝料などの損害賠償金の適切な相場金額を知っておく

本記事では、後遺障害10級の等級認定の申請方法や認定基準、慰謝料などの相場金額、弁護士に依頼して損害賠償金(示談金)が増額した事例などについて解説します。

後遺障害等級10級の

認定基準と保険金額

後遺障害等級10級は、手足の関節や指への傷害による機能障害、眼や耳、歯などの障害によって11に分類され、労働能力喪失率は27%になっています。

この等級での後遺障害のレベルになると、「自分には後遺障害等級が認定されないのではないか」と考えて、申請を躊躇する被害者の方もいます。

しかし、体に不調を感じる部分があれば、迷わず専門医の診断を受け、後遺障害等級の申請をするべきです。

慰謝料などを含めた損害賠償金は、被害者の方が手にするべき当然の権利です。

後遺障害を負ったうえに、さらに金銭面でも不利益を被らないようにしなければなりません。

「後遺障害等級10級の認定基準及び保険金限度額」

<自賠法別表第2>

| 後遺障害 | 保険金 (共済金) |

|---|---|

| 1.一眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

461万円 |

第10級1号

交通事故による傷害で、片方の眼の矯正視力が0.1以下になってしまった場合は10級1号に認定されます。

正常な状態でも、少し視力が落ちた人の中には0.1の視力の人もいますが、ここでは裸眼ではなく矯正視力であることと、交通事故が原因であることに注意が必要です。

第10級2号

正面を見た時に、物が二重に見える状態を「複視」といい、頭痛やめまいが起きることなど日常生活に困難が生じる場合、10級2号に認定されます。

両眼で見た時に物が二重に見え、片方の眼で見た時はひとつに見える状態を両眼複視、片方の眼で見た時に二重に見えるものを単眼複視といいます。

交通事故の場合、頭部の外傷や眼の周囲の骨折などにより、眼球の動きをコントロールする神経や筋肉に障害が残ることで起きるものです。

第10級3号

咀嚼機能か言語機能のどちらかに障害が残った場合、10級3号に認定されます。

咀嚼(そしゃく)とは、食べ物をよく噛んで飲み込むことです。

交通事故による傷害のため、ごはんや煮魚などは食べられるが、たくあんやピーナッツといった歯ごたえのある食材などは食べられない状態が該当します。

言語機能については、4つの子音のうち1つが発音できなくなった状態が該当します。

4つの子音とは、具体的には次の通りです。

- 口唇音/ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音、ふ

- 歯舌音/な行音・た行音・ら行音・ざ行音・しゅ・じゅ・し

- 口蓋音/か行音・が行音・や行音・ひ・にゅ・ぎゅ・ん

- 咽頭音/は行音

ちなみに、咀嚼機能と言語機能の両方に上記の障害が残った場合は、9級6号が認定されます。

咀嚼機能と言語機能への障害の中では、10級3号は全等級の中でもっとも軽い障害と判断されます。

第10級4号

交通事故による傷害で、14本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合に10級4号が認定されます。

人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本ありますが、半分以上に障害が残った状態ということになります。

歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することで、こうした歯科補綴を施した歯に対して等級が認定されることになります。

第10級5号/6号

耳の聴力機能の障害に関わるのが10級5号と6号です。

認定の際には、単純な音が聴き取れるか(純音)、言葉を言葉として聴き取れるか(明瞭度)の2種類の検査を行ないます。

10級5号は、両耳の聴力が1m以上離れた距離では普通に話し声を聴き取るのが困難な状態とされます。

具体的には、純音聴力レベルが50dB以上、または40dB以上で、明瞭度が最高で70%以下となっています。

10級6号は、片方の耳が触れるほど近くに接した状態でなければ大声が聴き取れない状態とされます。

具体的には、純音聴力レベルが片方の耳で80dB~90dB未満となっています。

第10級7号

片手の親指の機能、または親指以外の2本の指の機能を失った場合は10級7号に認定されます。

手の指の「用を廃する」とは、次のような状態などをいいます。

- ・第一関節が、その長さの2分の1以上を失った場合

- ・指の根元か第二関節(親指は第一関節)の可動域が2分の1以下になった場合

- ・親指を立てる、手のひらにつけるという動作をする時、いずれかの可動域が2分の1以下になった場合

- ・神経麻痺のため指の感覚がなくなったり、触覚、温度感覚、痛覚がなくなった場合

このような状態がひとつでもあれば、10級7号に該当します。

第10級8号

交通事故による傷害のために片方の足の長さが3cm以上、5cm未満まで短縮してしまった場合は10級8号に認定されます。

ちなみに、5cm以上短縮してしまった場合は8級5号となります。

第10級9号

片方の足の親指を失った場合、または親指以外の4本の指を失った場合、第10級9号に認定されます。

こちらの基準には、右足か左足かの区別はありません。

第10級10号/11号

片方の腕の三大関節のうち、1つの関節に著しい障害が残った場合、10級10号に認定されます。

上肢(腕)の三大関節とは、「肩」・「肘」・「手首」です。

骨折などにより、このうちの1つの関節機能に障害が残り、可動域が健康な時の2分の1以下になってしまった状態が10級10号に該当します。

また、片方の足の三大関節のうち、1つの関節に著しい障害が残った場合、10級11号が認定されます。

下肢(足)の三大関節とは、「股関節」・「膝」・「足首」です。

骨折などにより、このうちの1つの関節機能に障害が残り、可動域が健康な時の2分の1以下になってしまった状態が10級11号に該当します。

【参考情報】:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

交通事故で後遺障害等級認定を

受けた場合の慰謝料の相場

後遺障害等級が決まると、慰謝料などの損害賠償金額が提示され、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。

被害者の方が受け取ることができる慰謝料には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)」の2つがあります。

傷害(ケガ)の治療のために入通院した時の精神的な苦痛を慰謝するためのもの。

・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

今後の人生で後遺症(後遺障害)を抱えたまま生きていかなければならないことに対する、精神的な苦痛を慰謝するためのもの。

すでに保険会社から示談金(損害賠償金)の提示がある場合は、その内訳の中で後遺障害慰謝料の欄を見てください。

金額が以下の基準を満たしていない場合は、「低すぎるのではないか」と疑ってください。

(※等級をクリックすると、各等級の詳細ページを表示します。)

「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」

| 後遺障害等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 第1級 | 2,800万円 |

| 第2級 | 2,370万円 |

| 第3級 | 1,990万円 |

| 第4級 | 1,670万円 |

| 第5級 | 1,400万円 |

| 第6級 | 1,180万円 |

| 第7級 | 1,000万円 |

| 第8級 | 830万円 |

| 第9級 | 690万円 |

| 第10級 | 550万円 |

| 第11級 | 420万円 |

| 第12級 | 290万円 |

| 第13級 | 180万円 |

| 第14級 | 110万円 |

後遺障害等級10級の後遺障害慰謝料は550万円です。

これより低いなら、それは適正な金額ではないということになります。

【出典】:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

後遺障害等級10級で慰謝料

増額した解決事例

交通事故の被害者の中には、次のような疑問を感じている方もいらっしゃるでしょう。

- ・実際の交通事故の示談交渉は、どのように行なわれるのか?

- ・保険会社は、どのくらいの示談金を提示してくるのか?

- ・示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい増額するのか?

ここでは、みらい総合法律事務所が被害者の方から依頼を受け、示談交渉や裁判を経て、実際に慰謝料増額を勝ち取った後遺障害等級10級の解決事例についてご紹介します。

ご自身の状況と照らし合わせながら参考にしてください。

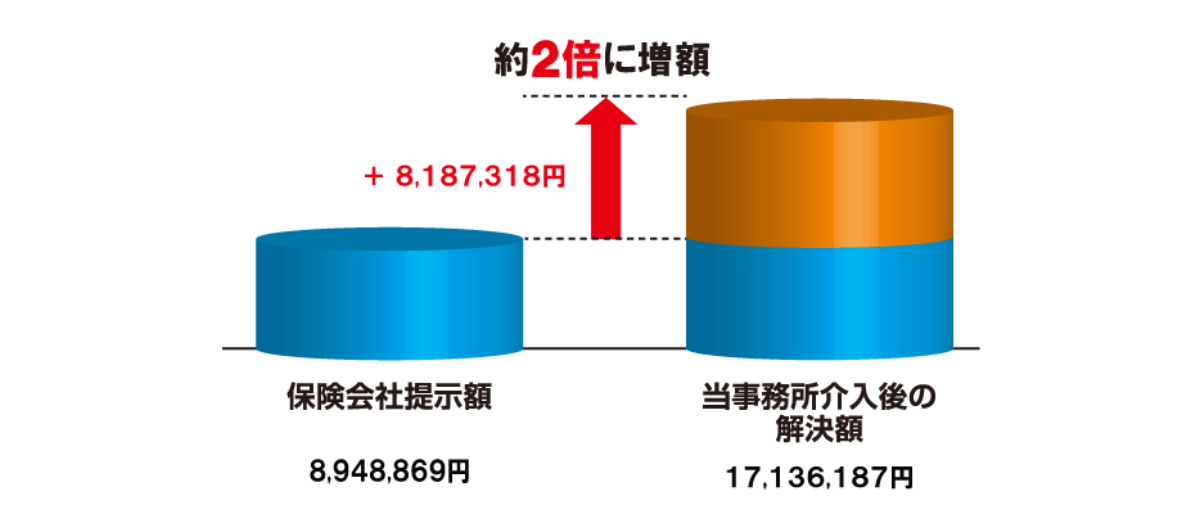

増額事例①:36歳男性の

慰謝料等が約2倍に増額に!

36歳の男性が、タクシーを拾うために路上に出た際、直進してきた自動車に衝突され、第一腰椎圧迫骨折と歯牙欠損などの傷害を負った交通事故です。

後遺障害等級を申請すると併合10級が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として約890万円を提示されました。

被害者男性は、この金額が妥当なものかどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士が調査をしたところ、被害者男性の過失割合を55%と高く見積もった金額であることがわかり、「示談交渉では過失割合を下げるなどして損害賠償金の増額を狙うことが可能」との意見があったため、被害者の方はすべてを依頼することにしました。

弁護士が保険会社と交渉した結果、過失割合が55%から38%に修正され、慰謝料も増額したことから損害賠償金は合計で約1,700万円となりました。

当初提示額から約1.9倍に増額したことになります。

増額事例②:74歳女性の

損害賠償金が2倍超に増額!

74歳の女性(専業主婦)が青信号の交差点を横断中、右折車に衝突された交通事故。

被害者女性は左大腿骨頸部骨折、右前額部挫傷、歯牙損傷などのケガを負い、治療をしましたが下肢関節機能障害の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級認定を申請したところ10級11号が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として約670万円が提示されました。

被害者女性は、はたしてこの金額は妥当なものかと疑問を感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解は「まだ増額は可能」というものだったので、示談交渉のすべてを依頼することにしました。

弁護士と保険会社の交渉で損害賠償金は1,400万円となり、2倍超に増額したという事例です。

増額事例③:32歳男性の

慰謝料等が2,550万円に増額

バイクで直進中、交差点入ったところで右折してきた自動車に衝突され、32歳会社員の被害者男性が傷害を負った事例です。

ケガは左距骨開放脱臼骨折、左足関節内顆骨骨折等で、足関節の機能障害が残ってしまい、後遺障害等級は10級11号が認定されました。

加害者側の保険会社から慰謝料などの損害賠償金として約1,680万円を提示されましたが、被害者男性が金額に疑問に感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額は可能」との意見があったため、示談交渉を依頼しました。

弁護士が保険会社と交渉をして、最終的には約2,550万円で解決となりました。

増額事例④:44歳男性が

約2.85倍の増額を獲得

44歳の男性(公務員)が自転車で直進中、路外に出てきた自動車に衝突された交通事故です。

被害者の方は右母指MP関節尺側靭帯損傷のケガを負い、後遺症が残ってしまったために自賠責後遺障害等級は10級7号が認定され、加害者側の保険会社から約700万円の損害賠償金額の提示を受けました。

この金額の妥当性を確認したいと考えた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額可能」のアドバイスがあったことから示談交渉のすべてを依頼しました。

弁護士と保険会社の交渉は決裂し、舞台は司法の場へ。

裁判では弁護士の主張が認められ、最終的には約2.85倍となる2,000万円で解決した事例です。

このように、保険会社から提示された金額ですぐに示談してはいけないことがわかります。

そして、弁護士が交渉に入ることで慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなる、ということもおわかりいただけたのではないでしょうか。

後遺障害10級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)