後遺障害7級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

後遺障害7級では

- ・視力

- ・聴力の障害

- ・手足および関節や指の障害

- ・高次脳機能障害

- ・胸腹部の機能障害

- ・外貌醜状

など多岐にわたる障害が該当し、1号から13号に分類されて認定されます。

後遺障害7級の労働能力喪失率は56%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料の相場金額は1,000万円になります。

本記事では、後遺障害等級7級の「認定基準」や「慰謝料額の算定方法」、「適正な損害賠償額」、さらには「みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例」などについて解説していきます。

後遺障害7級の内容と認定基準について

後遺障害等級は、もっとも重い1級から順に14級まであり、障害が残った部位や症状などの違いによって各号数が細かく設定されています。

後遺障害7級は、1号から13号に分類されます。

後遺障害7級の認定基準と、弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の相場金額は次のとおりです。

【参考記事】:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

「自賠責後遺障害等級表」

<自賠法別表第2>

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

| 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することが できない程度になったもの 3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが できないもの 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの 12. 外貌に著しい醜状を残すもの 13. 両側の睾丸を失ったもの |

1,000万円 |

後遺障害7級の号数の詳細

「7級1号」

・片方の目が失明し、もう片方の目の視力が0.6以下になった場合に認定されます。

・視力は裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズなどでの矯正視力で判定されます。

「7級2号」

・両耳の聴力が低下した状態が7級2号に該当します。

・認定の際には、単純な音が聴き取れるか(純音)、言葉を言葉として聴き取れるか(明瞭度)の2種類の検査を行ない、その結果、「40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」と判断されることが必要になります。

「7級3号」

片耳の聴力を完全に失い、もう片方の耳の聴力が検査により「1m以上離れた距離では普通の話し声が理解できない」と判断されると該当します。

「7級4号」

・軽易な労務以外の労務ができなくなってしまった原因が、脳や神経の障害の場合が該当します。

・一応労働することはできるものの、労働能力に支障が生じたため、簡単な労働しかできない状態です。

・高次脳機能障害や外傷性てんかん、脊髄損傷等による手足の中等度の麻痺などにより、一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行なうことができないもの、とされています。

「7級5号」

・軽易な労務以外の労務ができなくなってしまった原因が、胸腹部の内臓などのケガによる障害の場合に認定されます。

・呼吸器や心臓、消化器、泌尿器、生殖器などの障害の場合が該当します。

・たとえば、心臓では除細動器(ペースメーカー)を植え込んだ場合、胃では消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められる場合などです。

「7級6号」

・片手の親指を含めた3本の指を失った場合、あるいは親指以外の4本の指すべてを失った場合に認定されます。

・障害が残った手が利き手かどうかは関係ありません。

手指を失った、という場合は、親指とそれ以外の指に分けて判断されます。

「親指」

- 第一関節での離断

- 第一関節より根本側での切断

「その他の指(人差し指から小指)」

- 第二関節部分での離断

- 第二関節より根本側で切断

「7級7号」

・片手のすべての指、あるいは親指を含めた4本の指の機能を失った場合に認定されます。

・指の切断ではなく、麻痺などによって動かなくなってしまった場合が該当し、障害が残った手が利き手かどうかは関係ありません。

①第一関節より先の手指の末節骨の2分の1以上を失ったもの。

②親指の第一関節の可動域が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。

③親指の根元の関節の橈側外転、掌側外転が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。

※橈側外転=ピストルのジェスチャーのように親指を縦に開く動き

※掌側外転=掌を横から見て、親指と人差し指の角度が90度になるように開く動き

④人差し指から小指の根元の関節、または第二関節の可動域が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。

⑤手指の第一関節より先の指先の指腹部、および側部の深部感覚(関節の位置や筋肉の伸張具合など)、表在感覚(皮膚や粘膜などの感覚)が完全に脱失したもの。

※ただし、1.感覚神経が断裂したと判断され得る外傷を負ったこと、2.筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行ない、感覚神経活動電位が検出されない場合に限られる。

「7級8号」

・片方の足をリスフラン関節以上で失った場合に認定されます。

・リスフラン関節とは医学用語で、足の甲の中間あたりにある関節で、ここから上の部分を失った状態が該当します。

「7級9号」

・片方の腕に偽関節を残し、著しい運動障害が残った場合が該当します。

・偽関節とは、骨折が治癒していく過程で正常に骨がつかずに、その部分があたかも関節のように動く状態になってしまい、正常に手足を動かすことができなくなっているものをいいます。

・骨折箇所は、肩関節から手首までの間であれば、どの部位であっても該当します。

「7級10号」

・片方の足に偽関節を残し、著しい運動障害が残った場合が該当します。

・骨折箇所は、股関節から足首の間の関節以外であれば、どの部位であっても該当します。

・偽関節により著しい運動障害を残すものというのは、原則として、つねに硬性補装具を必要とする状態になります。

「7級11号」

・両足の指すべての機能を失った場合が該当します。

・具体的な障害としては次のものがあげられます。

②両足の親指をのぞく4本の指すべてが、第1関節から第2関節(中節骨)の間で切断したもの。

③両足の指が切断されなくても、親指をのぞくすべての指を動かせる可動域が2分の1以下になってしまったもの。

「7級12号」

・外貌に著しい醜状を残した場合に認定されます

・外貌とは、手足以外で普段露出している部位、つまり頭・顔・首などをいいます。

・醜い傷跡というのはどういうものかというと次のものが該当します。

(指は含まない掌の大きさのことで、個人差があるため通常は被害者の掌のサイズとするのが慣例)

②顔に残ったニワトリの卵以上の大きさの傷跡、または10円玉以上の大きさの窪み

③首に残った手のひら以上の大きさの傷跡

④耳の軟骨部分が2分の1以上欠けてしまったもの

⑤鼻の軟骨すべて、または大部分が欠損してしまったもの

・これらの基準は女性にも男性にも適用されます。

「7級13号」

・両側の睾丸を失ったもの、となっていますが、具体的には次のように男女ともに適用されます。

②両側の卵巣を失ったもの

③常態として精液中に精子が存在しないもの

④常態として卵子が形成されないもの

※常態=一時的なものではなく、普段の状態のこと

後遺障害等級は、重い障害の場合、1級でも違うと賠償金が大きく違ってきます。専門家に相談しながら進めましょう。

後遺障害7級の慰謝料額と計算方法

ここでは、後遺障害7級の傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の計算方法や相場金額について解説していきます。

早見表と併せてご確認ください。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法と相場金額

まずは入通院慰謝料の計算と相場金額を解説していきます。

①自賠責基準の場合

傷害慰謝料を自賠責基準で計算するには、次の計算式を用います。

ただし、ここで注意が必要なのは、入通院日数(治療の対象日数)は次のどちらか短いほうが採用されることです。

B)「実際に治療した日数×2」

ここでは、入通院日数(治療の対象日数)を次の条件で考えてみます。

| 治療期間 | 1か月の入院 + 4か月の通院 = 150日間 |

| 実際に治療した日数 | 1か月の入院 + 4か月の通院のうち、平均で週1回の通院をしたと仮定……30日 + 18日(18週 × 1日) = 48日間 |

B)4,300円 × (48 × 2)日 = 412,800円

このようになるので、日数が短いB)が採用され、412,800円の傷害慰謝料が認められるのです。

②弁護士(裁判)基準の場合

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の算定では計算式は使わず、『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出していきます。

算定表には、ケガの程度によって「軽傷用(むち打ち症で他覚症状がない場合)」と「重傷用」があります。

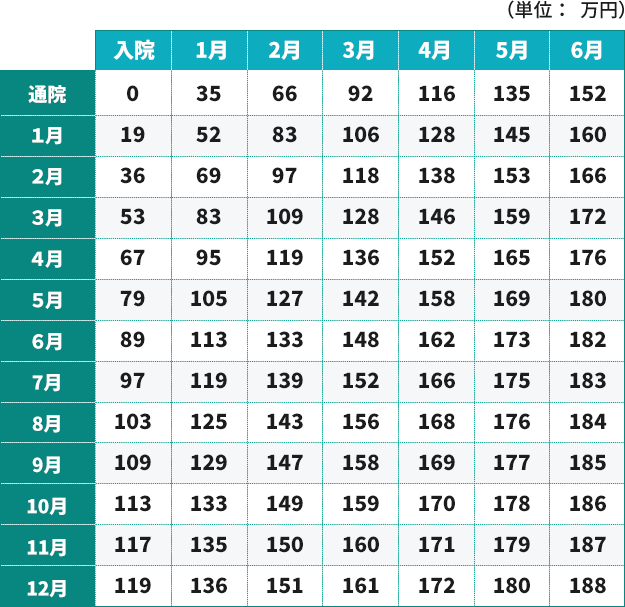

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(軽傷用)>

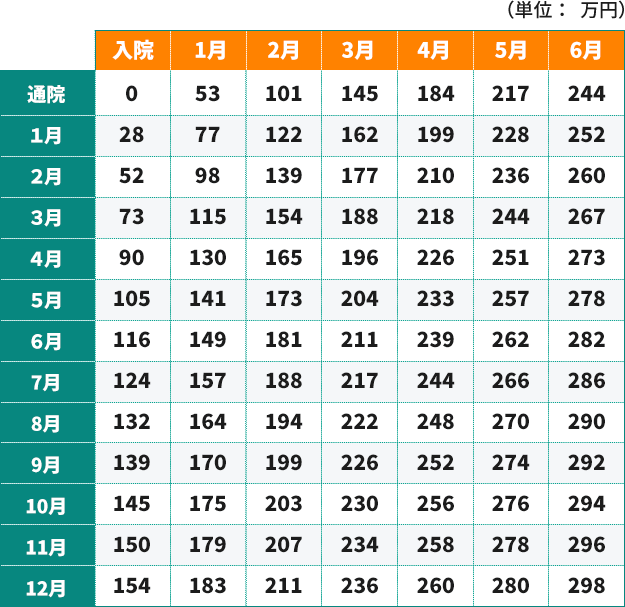

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(重傷用)>

ここでは、自賠責基準での計算例と同条件(1か月の入院+4か月の通院)で金額を割り出してみます。

「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院4か月」が交わった部分を見ると、「130」となっています。

したがって、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は「130万円」になるわけです。

単純に計算しても、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額を比較すると、その差はかなり大きくなります。

いかに、弁護士(裁判)基準で計算した金額で解決することが大切か、わかっていただけるでしょう。

弁護士(裁判)基準……1,300,000円

◎その差は約3倍!

後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額

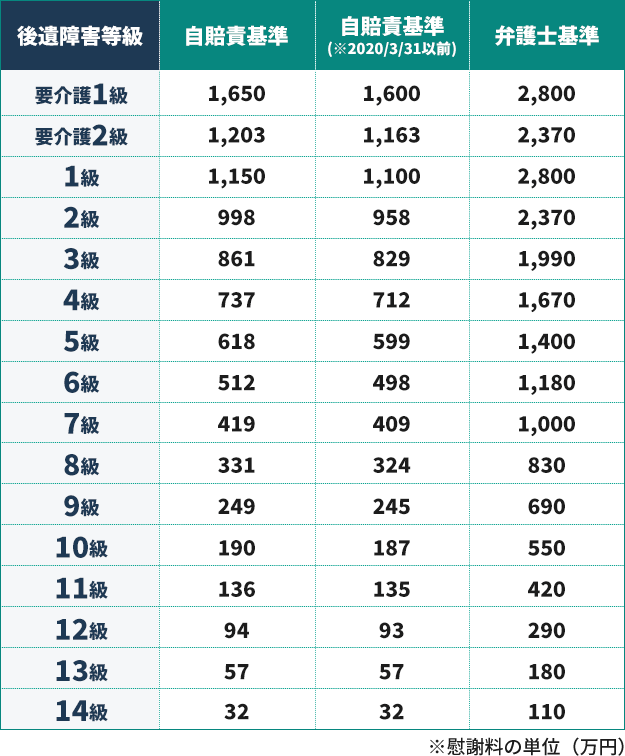

後遺障害慰謝料は、等級(1級~14級)によってあらかじめ概ねの金額が決められており、後遺障害が重度なほど金額は大きくなります。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

実際の損害賠償実務では、さまざまな要因や状況によって金額は増減しますが、後遺障害7級の場合、算定基準が違うだけで概ねの金額で581万円も差が出てくるのです。

みらい総合法律事務所で解決した慰謝料等増額実例集

次に、みらい総合法律事務所で実際に解決した後遺障害7級の事例をご紹介していきます。

加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社は、被害者の方に対して、かなり低い金額を提示してくることがほとんどです。

納得がいかなければ、被害者の方は示談交渉に進むわけですが、結果どうなるでしょうか?

解決事例から次のようなことがおわかりいただけると思います。

- 後遺障害7級では、加害者側の保険会社はどのくらいの金額を提示してくるのか?

- 被害者の方が直接・単独で示談交渉をしても、保険会社は増額の要求を受け入れない現実。

- そこで弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい金額が増額するのか?

- 最終的に裁判を起した場合、どのくらいの増額が可能なのか?

被害者の方は今後の示談交渉のためにも、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしていただければと思います。

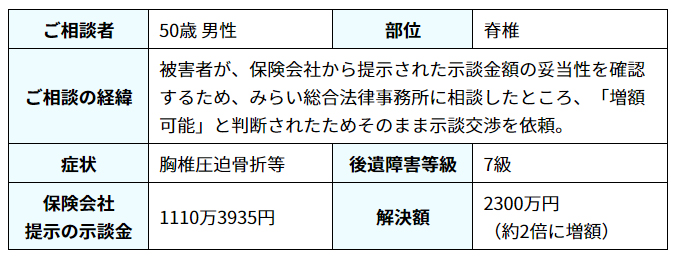

増額解決事例①:50歳男性の慰謝料等が約1,190万円の増額

引用元:みらい総合法律事務所

50歳の男性がバイクで直進中、右折してきた対向車に衝突された交通事故。

胸椎圧迫骨折などの傷害(ケガ)を負い、後遺障害7級が認定され、示談交渉の結果、約1,110万円の示談金(損賠賠償金)が提示されましたが、この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解は「増額可能」というものだったことから、被害者の方は、みらい総合法律事務所に示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂したため提訴。

裁判では過失割合が争点となり、保険会社は被害者の方の過失割合を15%と主張しましたが、裁判所は弁護士の主張を認めて5%を認定。

最終的には、当初提示額から約2.1倍、約1,190万円増額の2,300万円で解決となった事例です。

過失割合とは、事故についての過失(責任)の割合のことで、交通事故で争点となることの1つです。

被害者の方の割合を高くされてしまうと、損害賠償金が減額されてしまいます。

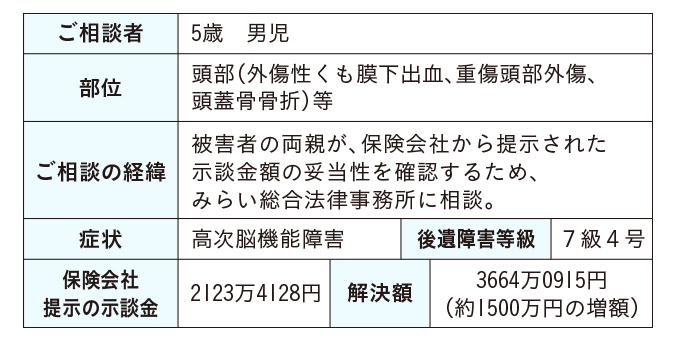

増額解決事例②:5歳男児の慰謝料等が約1,540万円の増額

引用元:みらい総合法律事務所

5歳の男児が道路を横断していた際、直進してきた自動車に衝突された交通事故です。

被害者男児は、外傷性くも膜下出血、重傷頭部外傷、頭蓋骨骨折などの傷害を負い、治療のかいなく症状固定の診断を受け、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は7級4号が認定され、加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約2,123万円が提示。

そこでご両親が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、「損害賠償金の増額は可能」とのアドバイスを受けたことから示談交渉を依頼されました。

弁護士と加害者側の保険会社との交渉で、最終的に約3,664万円にて示談成立。

提示額から約1,540万円が増額したことになります。

詳細はこちら→

「解決実績」

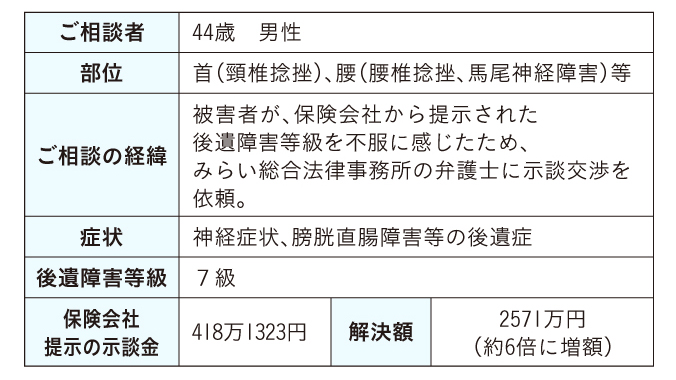

増額解決事例③:44歳男性の慰謝料等が異議申立で約6.1倍超に増額

引用元:みらい総合法律事務所

44歳の男性(会社代表者)が自動車を停車中、後方から追突された交通事故。

被害者男性は、頸椎捻挫、腰椎捻挫、馬尾神経障害などの傷害を負い、神経症状や膀胱・直腸障害などの後遺症が残り、後遺障害12級が認定。

加害者側の任意保険会社から約418万円の示談金(損害賠償金)が提示されましたが、納得がいかなかった被害者男性が異議申立をしたところ後遺障害等級が7級に上がり、この時点から、みらい総合法律事務所に示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士と保険会社との示談交渉が決裂したため訴訟を提起し、法廷の場で決着することに。

裁判では自賠責保険金を含め2,571万円での解決となり、被害者の方は6.1倍超の増額を手にすることができた事例です。

認定された後遺障害等級に納得がいかないなら、異議申立をすることができます。

ただし、新たな等級が認定されるには必要な知識や手続きがあります。

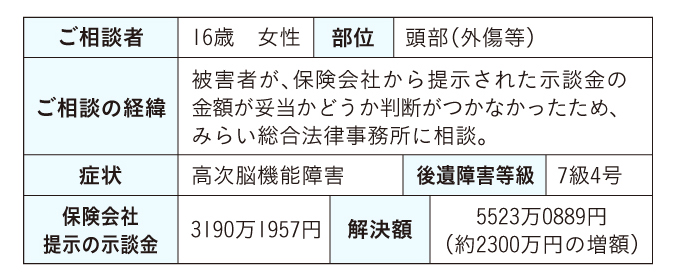

増額解決事例④:16歳女性の慰謝料等が約2,330万円の増額

引用元:みらい総合法律事務所

16歳の女性が自転車で交差点を横断中、赤信号無視の自動車に衝突され、頭部外傷のため高次脳機能障害の後遺症が残ってしまった交通事故です。

後遺障害7級4号が認定され、加害者側の保険会社からは支払い済みの治療費などを除き、約3,190万円の損害賠償金が提示されました。

この金額の妥当性に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の説明に納得がいったため、その後のすべての処理を依頼されたことで、示談交渉が開始されました。

弁護士と保険会社の交渉では、逸失利益の基礎収入と既存障害をどう考えるかが争われましたが、最終的には約5,523万円で妥結。

被害者の方は約2,330万円の増額を勝ち取ることができた事例です。

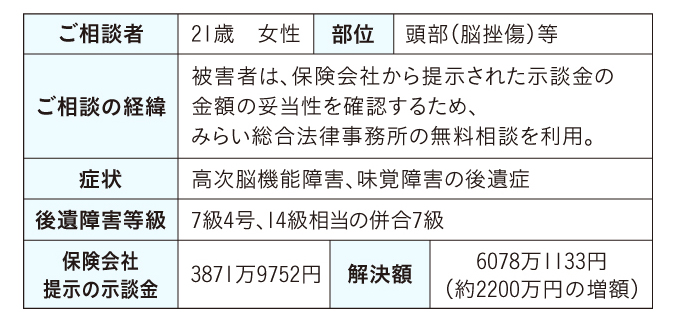

増額解決事例⑤:21歳女性の慰謝料等が6070万円超で解決

引用元:みらい総合法律事務所

21歳の女性が丁字路交差点を青信号で自転車走行中、信号無視のトラックに衝突された交通事故です。

被害者の女性は脳挫傷などの傷害(ケガ)を負い、後遺障害等級申請をしたところ、高次脳機能障害で7級4号、味覚障害で14級相当の併合7級が認定されました。

加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約3,871万円を提示。

この金額が妥当なものかどうか確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「金額が低すぎる」との意見があったので、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉したところ、逸失利益が争点となりましたが、最終的には約6,078万円で解決。

当初提示額から2,200万円超も増額したことになります。

後遺障害7級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

後遺障害等級認定を受けることのメリットとデメリットについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

交通事故の慰謝料の相場や計算方法についてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)