後遺障害11級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

*タップすると解説を見ることができます。

後遺障害11級では

- ・眼の機能障害

- ・聴力や歯の障害

- ・手足の指の障害

- ・脊柱変形

- ・胸腹部の機能障害

など多岐にわたる障害が該当し、1号から10号に分類されて認定されます。

後遺障害11級の労働能力喪失率は20%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料の相場金額は420万円になります。

本記事では、後遺障害等級7級の「認定基準」や「慰謝料額の算定方法」、「適正な損害賠償額」、さらには「みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例」などについて解説していきます。

後遺障害11級の認定基準を確認しましょう

後遺障害11級は、脊柱や胸腹部臓器、手足への傷害による変形障害や機能障害、眼や耳、歯、指などの障害によって10の分類がされています。

後遺障害11級の認定基準と、弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の相場金額は次のようになります。

自賠責後遺障害等級表

自賠法別表第2

| 後遺障害 | 後遺障害慰謝料 (弁護士(裁判)基準) |

|---|---|

| 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |

420万円 |

【参考記事】:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

「11級1号」

・両眼の眼球に著しい調節機能障害や運動障害を残した場合が該当します。

・眼球の調節機能とは、水晶体がピントを合わせる機能のことで、具体的には次のような障害が該当します。

遠くや近くなどを見て眼のピントを合わせる機能が、健康時の2分の1以下になった場合。

<運動障害>

注視野(頭部を固定した状態で眼球の動きのみで見える範囲)が2分の1以下になった場合。

なお、年齢によって「2分の1」の範囲は変わっていくため、専門医の検査をしっかり受けることが必要になってきます。

「11級2号」

・まぶたの動きには、開ける、閉じる、瞬きの3つがあります

顔面や側頭部などへの衝撃による視神経や外眼筋等の損傷のために、これらの動きができにくくなる症状が問題となってきます。

・具体的には、まぶたを開けているつもりでも十分に開かずに瞳孔(瞳の中心部分)が隠れたままの状態(眼瞼下垂)や、まぶたを閉じているにも関わらず角膜を完全に覆うことができない状態(兎眼)などの運動障害が残った場合が該当します。

・まぶたの欠損は外貌の美醜にも関わってくるため、上位の等級に認定される場合があります。

外貌醜状については、男女の区別はありません。

「11級3号」

・片方のまぶたの全部、または大部分に欠損が生じてしまい角膜を完全に覆うことができない場合が該当します。

・右眼か左眼かの区別はありませんが、両眼の場合には9級4号が認定されます。

・11級2号と同様に、まぶたの欠損は外貌の美醜にも関わってくるため、上位の等級に認定される場合があります。

「11級4号」

・10本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合が該当します。

・人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本ありますが、そのうちの約3分の1以上に障害が残った状態ということになります。

・歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することで、こうした歯科補綴を施した歯に対して等級が認定されます。

・なお、14本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために歯科補綴をした場合には10級4号が認定されます。

「11級5号」

・両耳の聴力が1m以上離れた距離では小声の話し声を聴き取るのが困難な状態が該当します。具体的には、純音聴力レベルが40dB以上となっています。

・認定の際には、単純な音が聴き取れるか(純音)、言葉を言葉として聴き取れるか(明瞭度)の2種類の検査を行ないます。

「11級6号」

・片方の耳の純音聴力レベルが70dB~80dB未満で、明瞭度は最高で50%以下の場合が該当します。

「11級7号」

・脊柱が変形したままになってしまった場合が該当します。

・脊柱とは、いわゆる背骨のことで、これを構成する一つひとつの骨を脊椎といいます。

脊柱は7つの頸椎、12の胸椎、5つの腰椎、仙椎、尾椎の計26個の椎骨から成り立っています。

・これらの骨が変形したケースの具体例は次の通りです。

②椎間板ヘルニアの手術で脊椎固定手術が行なわれ、骨移植や人工関節が埋め込まれたもの

③脊柱管狭窄症、後縦靱帯骨化症等により3椎以上の椎弓の切除や拡大形成術を受けたもの

・なお、11級7号は脊柱の変形のみで、神経麻痺や運動障害がある場合は6級5号や8級2号が認定されます。

「11級8号」

・片方の手の人差し指、中指、または薬指のうち、いずれか1本を失った場合が該当します。

・後遺障害等級において「指を失った」というのは、親指の場合は第一関節より先、それ以外の4本の指の場合は第二関節より先を失った状態をいいます。

・指を失った手が、右手か左手かの区別はありません。

「11級9号」

・片方の足の親指を含む2本以上の指の用を廃した場合が該当します。

「用を廃する」とは、次のような状態をいいます。

②親指は第一関節から先、それ以外の指の場合は第二関節から先の可動域が2分の1以下になった場合

・指を失った足が、右足か左足かの区別はありません。

・なお、すべての指の用を廃した場合は9級15号が認定されます。

「11級10号」

・健常者と同じ仕事に就くことはできるものの、胸腹部の内臓のケガによる障害のために仕事の内容に相当の支障が生じる場合が該当します。

・障害の残った内臓は、肺などの呼吸器系や心臓などの循環器系、胃腸などの消化器系、肝臓、腎臓、泌尿器系、生殖器など多岐におよびます。

・内臓の障害は症状固定後に悪化するケースも多くみられるため、将来の再発、悪化に備えて検査の結果や病状の経過を記録として残しておくことも重要です。

・また、後遺障害診断書の内容によって等級が上がったり下がったりするので、診察する医師には過不足なく記載してもらう必要があります。

後遺障害等級は、1級でも違うと賠償金額が大きく違ってきます。後遺障害等級認定の申請は専門家に相談しながら進めましょう。

後遺障害11級の慰謝料額とわかりやすい計算方法

ここでは、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の相場金額と計算方法について解説します。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法と相場金額

①自賠責基準で算定する場合

傷害慰謝料を自賠責基準で計算する時は、次の計算式を用います。

ただし、入通院日数(治療の対象日数)は次のどちらか短いほうが採用されることに注意が必要です。

B)「実際に治療した日数×2」

ここでは、上記A)、B)の違いを次の条件で考えてみます。

| 治療期間 | 1か月の入院 + 3か月の通院 = 120日間 |

| 実際に治療した日数 | 1か月の入院 + 3か月の通院のうち、平均で週1回の通院をしたと仮定……30日 + 13日(13週 × 1日) = 43日間 |

B)4,300円 × (43 × 2)日 = 369,800円

この場合、日数が短いB)が採用されるため、傷害慰謝料は369,800円が認められることになります。

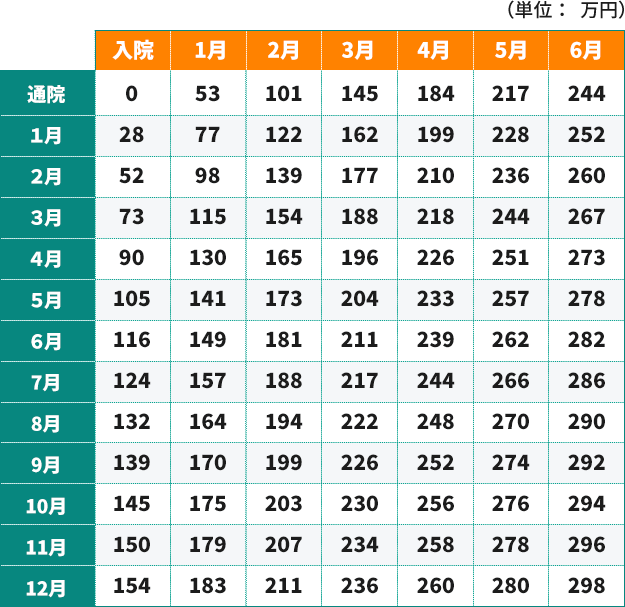

弁護士(裁判)基準で算定する場合

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の算定では計算式は使いません。

『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を算出します。

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表(重傷用)>

上記の算定表から、自賠責基準での計算例と同条件(1か月の入院+3か月の通院)で金額を割り出してみます。

「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院3か月」が交わった部分を見ると、「115」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は「115万円」になるわけです。

ここで注目していただきたいのは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額の違いです。

ここでは単純計算をしていますが、それでも約6.2倍も金額が違ってくるのです。

いかに、弁護士(裁判)基準で計算した金額で解決することが大切か、おわかりいただけると思います。

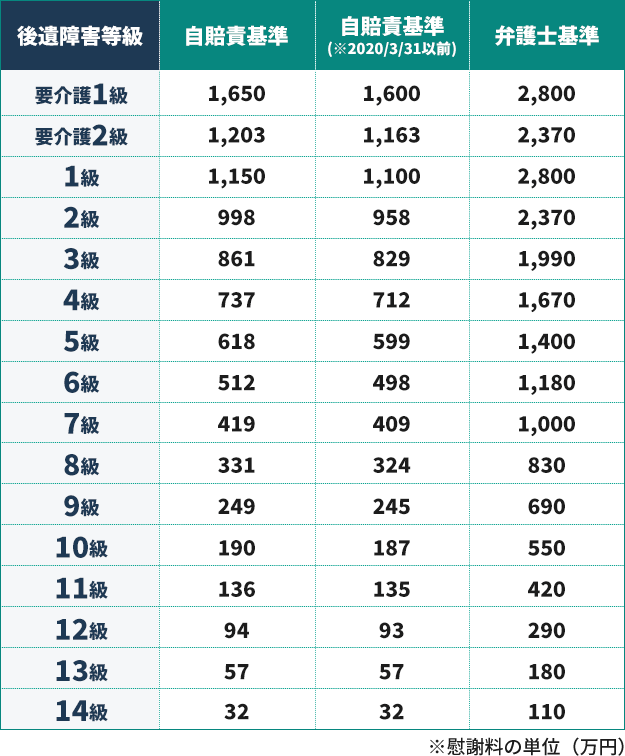

後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額

後遺障害慰謝料は、等級(1級~14級)によってあらかじめ概ねの金額が決められており、後遺障害が重度なほど金額は大きくなります。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

実際の損害賠償実務では、さまざまな要因や状況によって金額は増減しますが、後遺障害11級の場合、算定基準が違うだけで概ねの金額で284万円も差が出てくるのです。

他の等級の詳細はこちらの記事を確認してください。

みらい総合法律事務所で解決した慰謝料等増額事例集

次に、みらい総合法律事務所で実際に解決した後遺障害11級の事例をご紹介していきます。

加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社は、被害者の方に対してかなり低い金額を提示してくることが多いです。

金額に納得がいかなければ、被害者の方は示談交渉に進むわけですが、結果どうなるでしょうか?

解決事例から次のようなことがおわかりいただけると思います。

- 後遺障害11級では、加害者側の保険会社はどのくらいの金額を提示してくるのか?

- 被害者の方が直接・単独で示談交渉をしても、保険会社は増額の要求を受け入れない現実。

- そこで弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい金額が増額するのか?

- 最終的に裁判を起した場合、どのくらいの増額が可能なのか?

被害者の方は今後の示談交渉のためにも、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしていただければと思います。

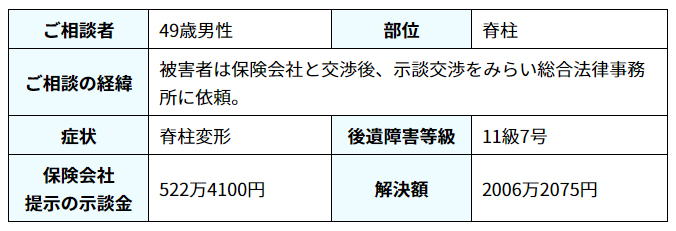

増額解決事例①:49歳男性の慰謝料等が約3.84倍に増額

引用元:みらい総合法律事務所

49歳の男性が高速道路を走行中、後方から加害車両に追突された交通事故。

被害者男性には脊柱変形の後遺症が残り、後遺障害等級は11級7号が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料など損害賠償金(示談金)として、約522万円を提示。

この金額が妥当なものかどうか確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、その後の対応をすべて依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉し、最終的には約2,006万円で示談解決。

当初提示額から約3.84倍に増額したことになります。

詳細はこちら→

「解決実績」

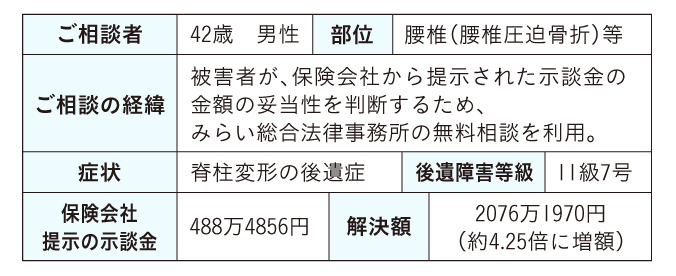

増額解決事例②:42歳男性の慰謝料等が約4.25倍に増額

引用元:みらい総合法律事務所

自動車同士の出合い頭の事故で、42歳の男性(会社員)が腰椎圧迫骨折のため脊柱変形の後遺症を残して症状固定しました。

後遺障害等級は11級7号が認定され、加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約488万円を提示してきました。

この金額について、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、「金額が低すぎる、まだ増額が可能」との回答を弁護士から得たことで、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼することにしました。

その後、弁護士が保険会社と交渉を行ない、約2,076万円で解決。

当初提示額から約4,25倍に増額することができた事例です。

詳細はこちら→

「解決実績」

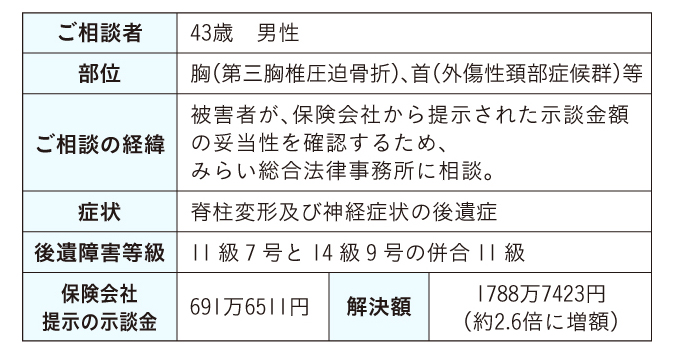

増額解決事例③:43歳男性の慰謝料等が約1,100万円の増額

引用元:みらい総合法律事務所

43歳の男性が自動車の助手席に同乗中の交通事故で、第三胸椎圧迫骨折などの傷害(ケガ)を負いました。

治療をしましたが後遺症が残り、後遺障害等級は脊柱変形で11級7号、外傷性頚部症候群(むち打ち症)の神経症状で14級9号の併合11級が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約691万円を提示してきました。

この金額の妥当性に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解は「増額可能」とのことだったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉した結果、約1,788万円で解決。

保険会社の当初提示額から約2.59倍、約1,097万円も増額したことになります。

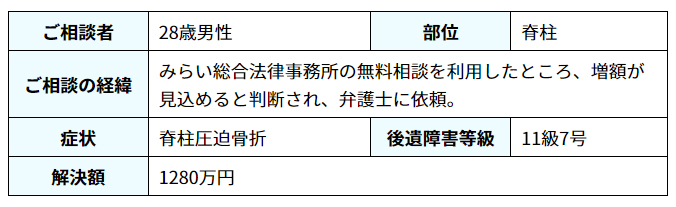

増額解決事例④:28歳男性の慰謝料等が128倍に増額

引用元:みらい総合法律事務所

28歳の男性がタクシーに衝突された交通事故で、脊柱圧迫骨折の傷害(ケガ)を負い、脊柱変形の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級認定の申請を行なったところ、11級7号が認定され、加害者側のタクシー会社は慰謝料など損害賠償金として10万円を提示。

この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「かなりの増額が見込める」というものだったため、その後の対応のすべてを依頼されました。

当事務所の弁護士が被害者の方の代理人としてタクシー会社と交渉し、最終的には1,280万円で示談解決となりました。

当初提示額から、128倍に増額したことになります。

詳細はこちら→

「解決実績」

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

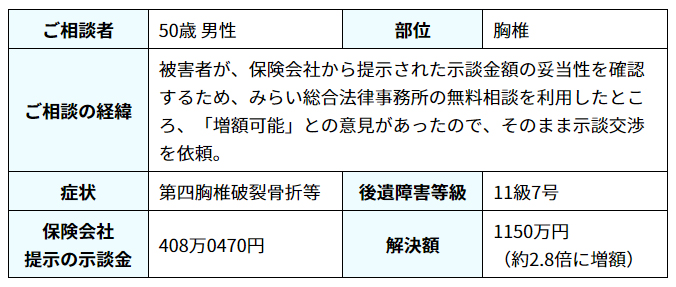

増額解決事例⑤:50歳男性の慰謝料等が約2.82倍に増額

引用元:みらい総合法律事務所

50歳の男性(公務員)の方が自動車を運転中、交差点で出合い頭に起きた交通事故で、第四胸椎破裂骨折の傷害を負いました。

後遺障害等級は11級7号が認定され、加害者側の任意保険会社は約408万円の示談金(損害賠償金)を提示。

この段階で被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

内容を精査した弁護士の見解は「増額可能」というものだったことから、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉したところ、「事故後に被害者の給料が上がっている」として逸失利益の支払いを拒否してきましたが、弁護士が主張・立証を重ねて、676万円で妥結。

最終的にはトータル1,150万円、当初提示額から約2.82倍で示談解決となった事例です。

後遺障害11級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

後遺障害等級認定を受けるメリット・デメリットを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料の相場や計算方法について、もっと知りたい方はこちらをご覧ください。

代表社員 弁護士 谷原誠