交通事故の示談の流れを弁護士が徹底解説

*タップすると解説を見ることができます。

交通事故では、「示談交渉」という言葉をよく耳にすると思います。

示談交渉は、被害者にとって非常に重要なプロセスなのですが、詳しい内容や具体的な手続きなど、じつはよく知らないことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、示談交渉の流れに沿って、手続きの方法や注意しなければいけないポイントなどについて解説します。

交通事故の示談解決までの流れを

理解する

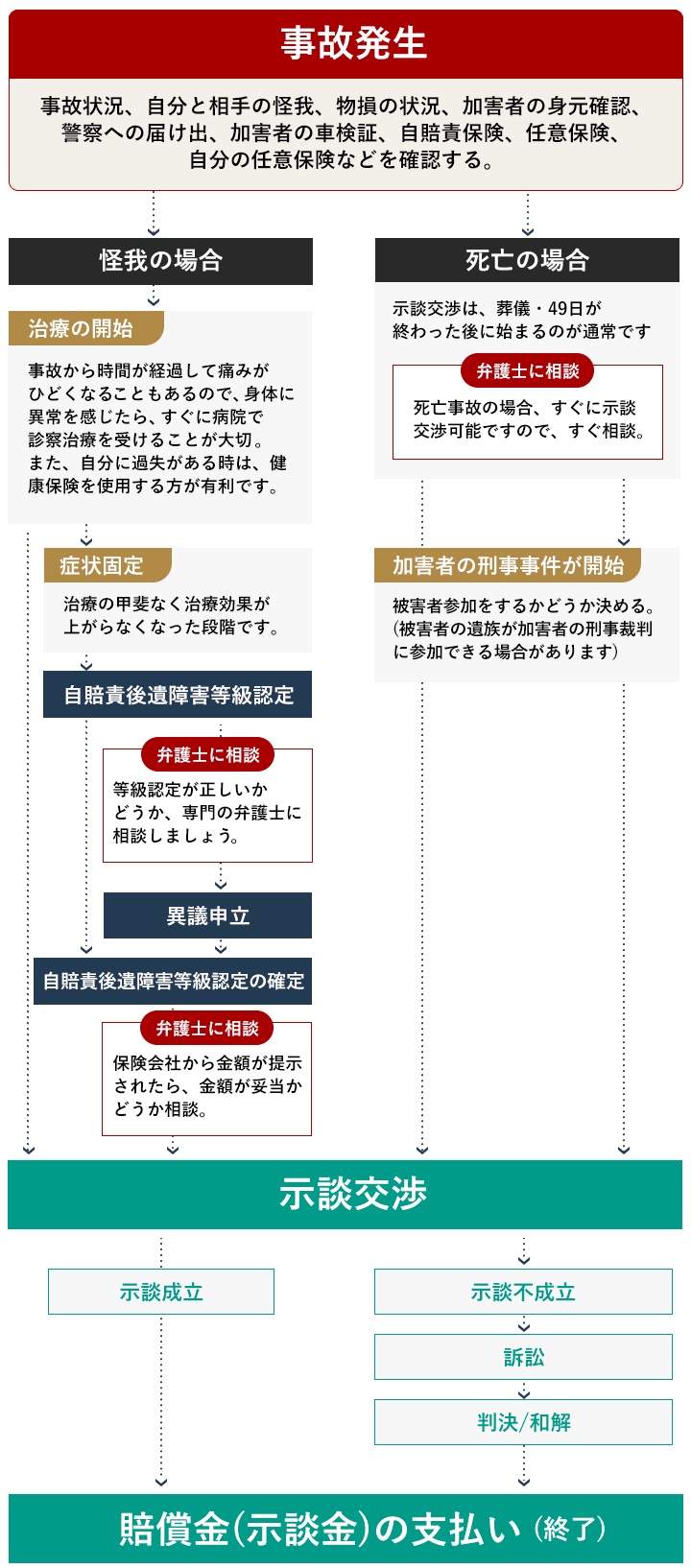

交通事故が発生してから示談が成立するまでの流れは通常の場合、次のように進んでいきます。

1.交通事故が発生

2.事故状況や相手(加害者)の身元の確認

3.警察への通報、実況見分調書の作成

4.加害者、被害者双方の保険会社への通知

5.ケガの治療

6.治療完了または後遺障害等級の認定により賠償損害額確定

7.示談交渉

8.示談成立、法的手続き(決裂した時は紛争処理機関、法的機関へ)

この流れをまとめたものが下の図になります。

交通事故の被害で後遺症などを負ってしまった被害者は肉体的、精神的につらい日々を送っておられると思いますが、まずはこの流れをしっかり理解しておくことが大切です。

交通事故での示談交渉とは?

交通事故が起きた場合、被害者と加害者ともに次のことが問題になってきます。

-

どのような損害が生じたのか?

その損害額はいくらになるのか?

支払い方法はどのようにするのか?

示談とは、こうした問題について被害者と加害者が話し合いによって解決をして、和解することをいいます。

法律の条文を見てみましょう。

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

つまり、示談交渉とは裁判のように白黒決着をつけるのではなく、基本的には交通事故の当事者同士がお互いに譲歩して、話し合いによって損害賠償の内容を決定していくことなのです。

話し合いがスムーズに進んで、お互いが納得できて和解することができれば、これほどいいことはありません。

しかし、示談交渉はすんなりと解決しないことが多いのも事実です。

なぜ、交通事故の示談交渉はなかなか解決せずに長引いてしまうのでしょうか?

次に、示談交渉の流れについて見てみましょう。

示談交渉はどのような流れで

進んでいくのか?

怪我の場合

交通事故で怪我をした場合には、治療をして、怪我を治すことが先決となります。多くの場合には、加害者が任意保険に加入しており、保険会社が治療費を払ってくれます。

また、働いている人は、怪我で仕事を休まなければならなくなり、生活も厳しくなりますので、やはり保険会社が休業損害を支払ってくれることが多いです。

そこで、交通事故の被害者としては、まずは治療に専念することとなります。

治療を続けると、ある時点で、治療効果が上がらなくなる場合があります。完治すればいいのですが、その時点で障害が残っていると、「後遺症」が残った、ということになります。

交通事故により後遺症が残ってしまった場合、被害者は損害保険料率算出機構という機関に申請して「自賠責後遺障害等級」の認定を受けることになります。

参考情報:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

自身の後遺障害等級が決定すると、通常の場合、加害者が加入している任意保険会社から示談金額(損害賠償金額)の提示があり、ここから示談交渉がスタートします。

仮に、この時点で被害者が提示金額に納得して示談書や免責証書に署名押印をすれば示談は成立するので、あとは示談金が振り込まれて手続きは終了です。

死亡事故の場合

死亡事故の場合には、死亡により損害額が確定します。

しかし、すぐに示談交渉を開始していいかどうかは、別問題です。

死亡事故は重大な事故なので、加害者が刑事処分にとわれることも多いです。いわゆる刑事裁判が行われる、ということです。

そこでは、被害者のご遺族の被害感情も加味されて加害者の刑事処分が決められます。

加害者の刑事裁判の時に、示談が成立していると、ある程度遺族感情が緩和された、と評価され、加害者の刑事処分が軽くなる場合があります。

そこで、死亡事故では、多くの場合に、加害者の刑事事件が終了してから示談交渉を開始します。

死亡事故の場合にも、やはりご遺族が示談書や免責証書に証明押印すれば示談が成立し、あとは示談金額が振り込まれて示談が終了します。

示談をする場合には、

金額に注意

実際、このようにして示談を成立させている被害者も多いでしょう。

しかし多くの場合で任意保険会社が提示してくる金額は、被害者が本来受け取ることができる金額よりも低いのが現実です。

なぜなら、保険会社は営利目的で運営されているものですから、支出をできるだけ少なくしようとする力が働きます。

被害者に対して低い金額を提示し、それで示談が成立すれば、差額分が利益になるのです。

特に後遺障害が重大な場合は、それだけ示談金も高額になり、場合によっては数億円にもなるのですから、なおさらです。

つまり、保険会社からの示談金の提示にすぐに同意することは、被害者が損をしてしまうことが多いことに注意が必要です。

そのため、交通事故の被害者は、示談金が提示された場合には、その金額が妥当かどうか、必ず弁護士に相談するようにし、低すぎると意見があった場合には、示談せず、示談交渉を続けていくことになります。

被害者がいくら交渉しても示談金が増額しない理由

示談交渉では、被害者の方が慰謝料などの損害賠償金の増額を求めても、保険会社が受け入れることはあまりないのが現実です。

それは、交渉相手が交通事故の示談交渉のプロだからです。

被害者にとって示談交渉は人生で初めての経験ということがほとんどでしょう。

交通事故の被害にあうことなど、そうそうあることではないからです。

しかし、相手は交通事故の示談交渉のプロです。

何年も、毎日、さまざまな損害賠償の交渉をしてきているのです。

それが彼らの仕事なのですから、損害賠償についての知識のない被害者が太刀打ちできるわけはありません。

実際、そのまま示談交渉を続けても長引いてしまうだけで、被害者の方が満足のいく金額を受け取ることは難しいと言わざるを得ません。

彼らは、こんなことを言うかもしれません。

「そちらにも、これだけの事故の過失があったのだから、この金額は妥当です」

「裁判をしたいなら、どうぞしてください。こちらも徹底的に争いますよ」

その時、あなたはどうしますか?

あきらめて、書類に判を押しますか?

それとも、交渉を決裂させて訴訟を起こしますか?

交通事故の法律や保険の知識もない、訴訟の経験もないならば、どうやって保険会社と裁判で闘えばいいのでしょうか?

できるだけ早期に解決し、損害賠償金の増額を実現したい場合は、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士に相談・依頼して、示談交渉を代理し行なってもらうのがいいでしょう。

みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。

交通事故の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

こちらの記事でも示談交渉について詳しく解説しています。

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)