交通事故慰謝料の3つの計算基準

交通事故の被害者の方が受け取ることができる損害賠償項目は様々ありますが、その中でももっともよく知られているのが慰謝料でしょう。

この慰謝料、加害者側との示談交渉では争いになることが多くあります。

その原因としては次のことがあげられます。

金額が大きくなるため

被害者側と加害者側で考えや利害が一致しないため

ここで大きく関わってくるのが、慰謝料などの計算で使われる「3つの計算基準」です。

一体どういうことでしょうか…解説していきます。

慰謝料の計算基準は3つ!違いをしっかり理解しておく

慰謝料などの損害賠償金の計算では、次の3つの基準が使われます。

どの基準で計算したかによって金額が大きく変わってくるので、その違いを理解することが大切です。

(1)自賠責基準

法律により、自動車やバイクを運転する人は自賠責保険への加入が義務付けられていますが、この自賠責保険による基準です。

3つの基準の中では、もっとも金額が低くなるのですが、それは自賠責保険が人身事故の被害者への最低限の補償のために設立されているからです。

加害者側の任意保険会社は、この基準で計算した金額を提示してくることもよくあります。

<自賠責保険の支払限度額>

被害者が死亡した場合:3000万円

傷害による損害の場合:120万円

傷害により後遺障害が残り、介護が必要な場合:4000万~3000万円

その他の後遺障害の場合:1級から14級の後遺障害等級に応じて3000万円~

75万円

「支払限度額1」

神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害により介護が必要な場合(被害者1名につき)

自賠責法別表第1

| 常時介護を要する場合 (後遺障害等級1級) |

最高で4000万円 |

|---|---|

| 随時介護を要する場合 (後遺障害等級2級) |

最高で3000万円 |

「支払限度額2」

上記以外の後遺障害の場合

第1級:最高で3000万円~第14級:最高で75万円

自賠責法別表第2

| 第1級 | 3000万円 |

|---|---|

| 第2級 | 2590万円 |

| 第3級 | 2219万円 |

| 第4級 | 1889万円 |

| 第5級 | 1574万円 |

| 第6級 | 1296万円 |

| 第7級 | 1051万円 |

| 第8級 | 819万円 |

| 第9級 | 616万円 |

| 第10級 | 461万円 |

| 第11級 | 331万円 |

| 第12級 | 224万円 |

| 第13級 | 139万円 |

| 第14級 | 75万円 |

(2)任意保険基準

ケガが重症で、後遺障害等級も重度の場合、自賠責保険から支払われる金額だけでは損害賠償金が足りないケースがあります。

そうした場合に備えて加入するのが任意保険で、各任意保険会社が独自に設定しているのが任意保険基準です。

各社が非公表としていますが、自賠責基準より少し高いくらいの金額になるように設定されていると考えられます。

(3)弁護士(裁判)基準

過去の多くの判例から導き出されている基準で、法的根拠がしっかりしているため、3つの中でもっとも高額になります。

弁護士が被害者の方の代理人として加害者側に主張するのが、この基準で計算した金額であり、裁判でも認められる可能性が高いものです。

本来は、弁護士(裁判)基準で計算した金額が被害者の方が受け取るべき正しい慰謝料になります。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額の違いを知る

実際の慰謝料は、どのくらいになるのでしょうか?

ここでは、例としてもっとも金額の低い自賠責基準と、金額の高い弁護士(裁判)基準で入通院慰謝料を計算してみます。

各基準で計算した金額の違いを知って、示談交渉に備えましょう。

(1)自賠責基準による入通院慰謝料

①入通院慰謝料は日額が決まっている

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたりの金額が4300円と定められています。

そのため、慰謝料の対象となる入通院の日数によって金額が決まります。

<入通院慰謝料の計算式>

4300円(1日あたり) × 入通院日数

= 入通院慰謝料

※改正民法(2020年4月1日施行)により改定されたもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4200円(1日あたり)で計算する。

②入通院慰謝料は対象となる日数に注意

入通院をして治療した場合は、対象日数に注意が必要で、次のどちらか短いほうが採用されます。

A)「実際の治療期間」

B)「実際に治療した日数×2」

たとえば、入院せず、治療期間が4か月(120日)で、平均5日に1回(計24日間)通院した場合で考えてみます。

A)4300円×120日=516,00円

B)4300円×(24日×2)

=206,400円

となるので、

入通院慰謝料はB)の206,400円が採用されることになります。

なお、自賠責保険では後遺症が残らなかったケガの場合は、支払いの上限金額が120万円になります。

治療費や入通院慰謝料などで120万円を超えてしまう場合、その分は加害者側の任意保険会社に請求しますが、保険会社が認めない場合は交渉をしていく必要がります。

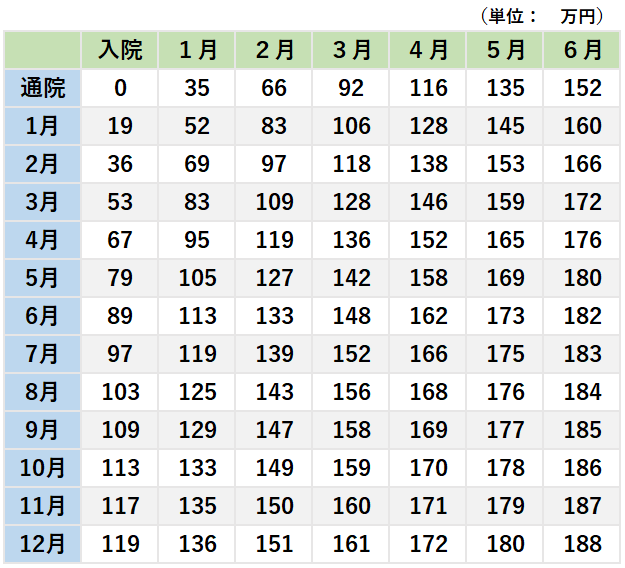

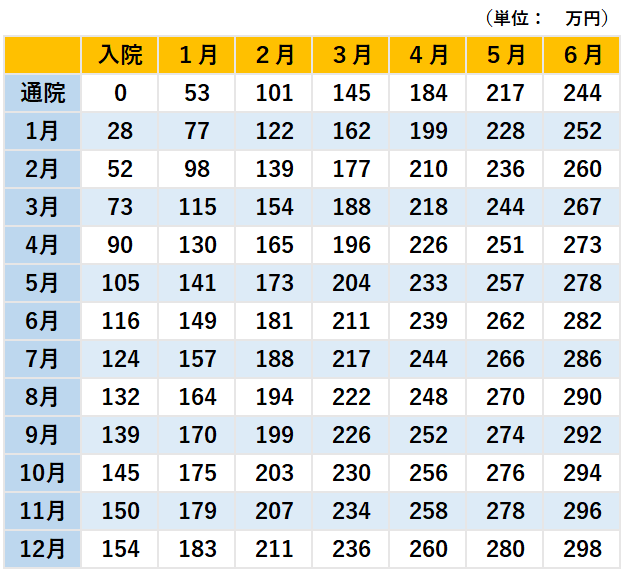

(2)弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料

弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料は計算が複雑なため、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている算定表を用います。

この算定表は弁護士や裁判所も使用するもので、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類の算定表があります。

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなど軽傷用)」

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)」

たとえば、入院は0、治療期間が4か月(120日)の場合、軽傷用の「入院0か月」と「通院4か月」が交わったところの数字「67万円」が弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料になります。

弁護士(裁判)基準と自賠責基準では3倍以上も金額が違ってくる場合もあるのですから、やはり弁護士(裁判)基準で示談解決することが重要になってくるのです。

後遺障害慰謝料と死亡慰謝料の相場金額を知っておく

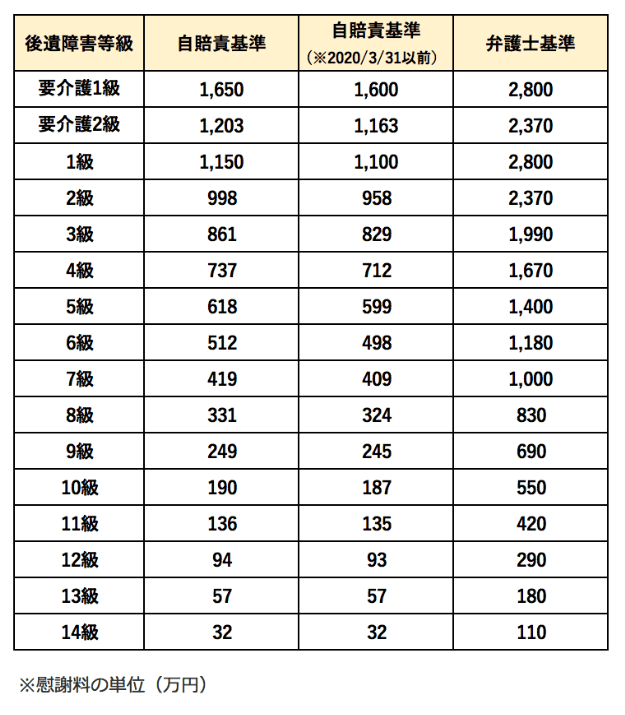

(1)後遺障害慰謝料も弁護士(裁判)基準が断然高くなる!

後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛の程度は事故ごと、被害者ごとで違います。

そのため、各事案によって個別に判断するのが難しく、等級認定までに膨大な時間がかかってしまうという問題もあります。

すると、被害者の方は慰謝料をいつまでも受け取ることができないという弊害が起きてしまうことから、後遺障害慰謝料は次の表のように概ねの相場金額が、あらかじめ設定されています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

たとえば、むち打ち症では12級か14級が認定されるのですが、12級では自賠責基準と弁護士(裁判)基準の違いは196万円にもなります。

やはり、弁護士(裁判)基準で示談解決するのが重要だということがおわかりいただけるでしょう。

(2)死亡慰謝料の相場金額にも注意が必要

死亡慰謝料も基準によって金額が違ってきます。

また、相場金額というものを知っておくことで、被害者の方が提示された金額が適正なものなのかどうかの判断ができると思います。

①自賠責基準による死亡慰謝料の相場金額

自賠責保険における死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」と「ご家族などの近親者慰謝料」の合算として扱われます。

・被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)

・近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わります。

1人の場合/550万円

2人の場合/650万円

3人の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされます。

②弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額

被害者の方の家庭での立場の違い等によって、次のように相場金額が設定されています。

| 被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |

|---|---|

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |

| 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2000万~2500万円 |

- 被害者が一家の支柱の場合

- 2800万円

- 被害者が母親・配偶者の場合

- 2500万円

- 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合

- 2000万~2500万円

ただし、事故の状況、加害者の悪質性などによっては慰謝料額が増額する場合があります。

正しい慰謝料額がわからない、加害者側との示談交渉が進まない、といった場合は、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

ここまでお話ししてきたように、慰謝料などの損害賠償金は弁護士(裁判)基準での金額で解決するのが大前提です。

みらい総合法律事務所は、随時、無料相談を行なっています。

まずは一度、相談をしてみて、本当に交通事故に強い弁護士を実感してみてください。

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)