死亡事故の慰謝料が相場より増額した事例

*タップすると解説を見ることができます。

交通死亡事故の慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士(裁判)基準、という3つの計算基準があります。

最も高額になるのは弁護士(裁判)基準で、相場金額は「一家の支柱の人」2,800万円、「母親・配偶者」2,500万円、「独身の男女・子供・幼児など」2,000~2,500万円です。

しかし、事情によっては、死亡慰謝料が相場より増額される場合があります。

その場合、慰謝料を相場金額で請求すると、損をしてしまいます。

そこで、本記事では、死亡慰謝料が相場より増額した実際の事例で被害者がいくらもらったかも踏まえて解説していきます。

本記事を読んで、死亡事故のご遺族は、決して損をしないよう気をつけていただきたいと思います。

死亡事故の損害賠償金の内訳とは?

死亡事故の場合に被害者の方のご遺族が保険会社に請求できる主な項目は、大きく分けると次のようになります。

上記以外でも、即死ではなく、治療の後に死亡した場合は、実際にかかった治療費、付添看護費、通院交通費等を請求することができます。

「葬儀関係費」

葬儀関係費は、自賠責保険では定額で60万円、任意保険は120万円以内が大半です。

また、弁護士に依頼して訴訟を起こしたときに認められる葬儀関係費の相場は、150万円前後になります。

【出典】:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

なお、墓石建立費や仏壇購入費、永代供養料などは、個別で判断されることになります。

「逸失利益」

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、被害者の方が生きていれば将来働いて得られたはずのお金(収入)です。

金額の算定では、今、一時金として受け取ることを前提とするため、将来の時点までの中間利息を控除することになります。

死亡事故の場合には、その時点で100%所得がなくなるので、「労働能力喪失率」は100%になります。

また、生きていれば生活費にお金がかかるはずなので、生活費としてかかるであろう割合を差し引くことになりますが、これを「生活費控除」といいます。

少し難しいのですが、計算式は次のようになります。

【死亡逸失利益の算定式】

| 有職者 | 基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |

|---|---|

| 18歳未満の未就労者 | 基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× (就労可能年数に対応するライプニッツ係数 ー 18歳までのライプニッツ係数) |

有職者 - 基礎収入額 ×(1- 生活費控除率)×

就労可能年数に対応するライプニッツ係数 18歳未満の未就労者 - 基礎収入額 ×(1- 生活費控除率)

×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ー 18歳までのライプニッツ係数)

※基礎収入は前年の年収です。

※ライプニッツ係数とは、損害賠償の場合は将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年3%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。ライプニッツ係数の率は3年ごとに率が見直されます。

【参考情報】:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」

※生活費控除率の目安は以下の通りです。

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |

|---|---|

| 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |

| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |

| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |

- 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合

- 40%

- 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人の場合

- 30%

- 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合

- 30%

- 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合

- 50%

死亡事故の逸失利益について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

職業別の基礎収入

死亡逸失利益の計算の基礎となる基礎収入は、 職業別に計算方法が異なっています。

給与所得者は、原則として、事故前の収入を基礎として計算します。ただし概ね30歳未満の若年者は、全年齢平均の賃金センサスを用いるのを原則とします。

事業所得を得ている自営業者は、申告所得額を基礎収入としますが、申告所得額と実収入額が異なる場合は、立証次第で実収入額を計算の基礎とすることもあります。

会社役員は、役員報酬が労務提供部分と利益配当の実質を持つことを前提として、労務提供の部分のみが基礎収入となります。

専業主婦などの家事労働者は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。

学生や生徒は、賃金センサスの男女別全年齢平均の賃金額を基礎とします。

なお、年金については、基礎収入となるものとならないものがあります。

逸失利益の計算例

具体例で、死亡逸失利益を計算してみます。

年収380万円の30歳女性の死亡事故を

例とします。

×(1 - 0.3(生活費控除率))

× 22.1672(就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数)

= 5,896万4,752円

逸失利益は、上記金額となります。

これに死亡慰謝料や葬儀費用などを付加して請求していくことになります。

「死亡慰謝料」

死亡事故では、被害者の方の慰謝料と近親者の慰謝料があります。

被害者の方が死亡するとき(即死の場合を含む)、その瞬間に極度の精神的苦痛を味わうために慰謝料が発生し、それが相続人に相続される、という考え方です。

慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害です。

精神的苦痛は人それぞれに違い、他人である裁判所が内心を判断するのは不可能なので、過去の膨大な裁判例の集積により、一定の基準が形成されています。

裁判を起こしたときは、原則として、その基準に従って判決が出されます。

死亡事故の場合の慰謝料は、被害者の方の家庭における立場によって金額が設定されており、おおよそ以下のようになります。

| 被害者が一家の支柱の場合 | 2,800万円 |

|---|---|

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2,500万円 |

| 被害者がその他の場合 | 2,000万~2,500万円 |

- 被害者が一家の支柱の場合

- 2,800万円

- 被害者が母親、配偶者の場合

- 2,500万円

- 被害者がその他の場合

- 2,000万~2,500万円

しかし、これらの金額は、あくまでも慰謝料の相場に過ぎません。

じつは、裁判を起こした場合には、相場以上の慰謝料の支払いが命じられる場合があります。

いくつかの条件があるのですが、その条件を満たす場合には、ご遺族は慰謝料増額事由を主張する必要があります。

というのは、法律では被害者に主張立証責任があるので、慰謝料増額事由がある場合は被害者が主張立証しない限り、裁判所は勝手に慰謝料を増額することができないのです。

ですから、死亡事故で相場より慰謝料が増額される条件を満たす場合には、被害者側は積極的に慰謝料増額を主張立証していくことが必要です。

「近親者慰謝料」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

「弁護士費用相当額と

遅延損害金」

交通事故で裁判を起こし、判決までいった場合、判決では、被害者に対する逸失利益、慰謝料など損害賠償額の他に、その損害賠償額の約10%程度が交通事故と相当因果関係のある損害と認められ、「弁護士費用相当額」として上乗せされます。

つまり、死亡事故の被害者側ご遺族としては、裁判を起こすことによって、本来自分で負担しなければならない弁護士報酬の一部を加害者に負担させることができるわけです。

これは、示談交渉ではほぼ認められませんので、裁判を起こした場合のみ、と考えておいたほうがよいでしょう。

また、死亡事故の場合には、事故の日から、損害賠償金に対し「遅延損害金」が付加されます。

裁判はしたくないというご遺族もいらっしゃいますが、裁判は必ずしも避けるものではない、ということになります。

「損害賠償シミュレーション

(死亡事故編)」

みらい総合法律事務所では被害者の方やご遺族が、ご自分で損害賠償額を計算できるように、WEB上の自動計算機を設置しています。

個別の事情があるため完璧ではありませんが、一般論的な数字は算出できるので、ぜひ活用してください。

死亡事故慰謝料が相場より

増額するケース

慰謝料増額事由とは

慰謝料には、一応の相場がありますが、裁判所はそれに拘束されませんので、一定の事由がある場合には、判決で慰謝料の相場より増額した金額を認めてくれる場合があります。

では、どのような場合に慰謝料が相場より増額するのでしょうか。

それは、

悪質性が高い場合

(2)被害者側に特別の損害が生じた場合

などです。

交通事故の悪質性・加害者の態度の悪質性が高い場合の例としては、次のようなものがあります。

- ・飲酒運転

- ・著しいスピード違反

- ・ひき逃げ

- ・薬物等の影響下での運転

- ・信号無視

- ・無免許運転

- ・逃走してアルコールを抜く等の隠蔽をした

- ・警察や目撃者に対して虚偽の供述をした

- ・被害者を悪く言ったり、嘲笑ったりした

被害者側に特別の損害が生じた場合の例としては、次のようなものがあります。

- ・被害者の家族が精神疾患になった

- ・被害者が幼すぎる

- ・妊娠中で、胎児と共に死亡してしまった

実際にいくらもらったのか?

慰謝料が相場より増額した

裁判例

それでは、実際に慰謝料を相場より増額して認定した裁判例をご紹介します。

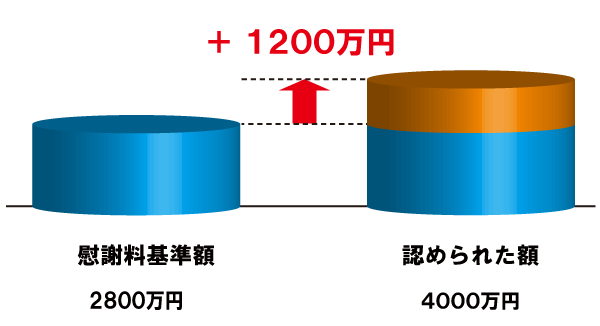

【相場より増額事例①30歳男性で

4,000万円に増額】

30歳の男性が、交差点を歩行中、無免許飲酒運転の被告自動車にひかれ、さらに約2.9メートル引きずられて死亡した事案です。

引きずられながら絶命した被害者の苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいことを考慮し、死亡慰謝料は以下のように認められました。

| 慰謝料基準額 | 2,800万円 |

|---|---|

| 認められた額 | 本人分 3,500万円 近親者 500万円 計 4,000万円 |

【判決の分析】

本判決は、引きずり事故という事故自体の悪質性を重視しして、慰謝料を増額したものと考えられます。

(大阪地裁 平成25年3月25日判決 出典:自動車保険ジャーナル・第1907号・57頁)

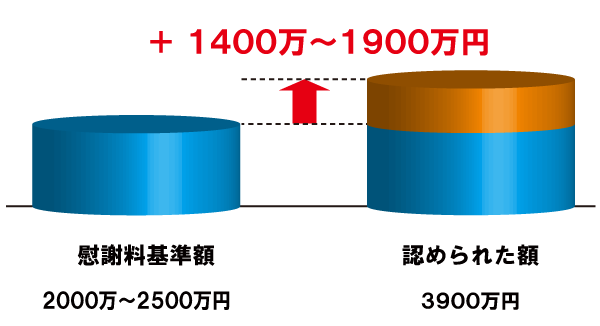

【相場より増額事例②17歳男性で

3,900万円に増額】

17歳男性が、横断歩道を青信号で横断中、無免許・飲酒運転の被告自動車にひかれた事案です。

加害者は10年以上無免許で通勤にも車を使用し、飲酒運転が常態化していました。

加害者が、衝突後、被害者を「危ない」と怒鳴りつけたことなど悪質なことから、死亡慰謝料は以下のように認められました。

| 慰謝料基準額 | 2,000~2,500万円 |

|---|---|

| 認められた額 | 本人分 3,000万円 近親者 900万円 計 3,900万円 |

【判決の分析】

本判決は、加害者の飲酒運転の常態化という加害者の悪質な習慣、無免許飲酒運転という事故を惹起した原因の悪質性及び被害者を怒鳴りつけるなど加害者の態度の悪質性を重視して慰謝料を増額したものと考えられます。

(大阪地裁 平成18年2月16日判決 出典:交通事故民事裁判例集39巻1号205頁)

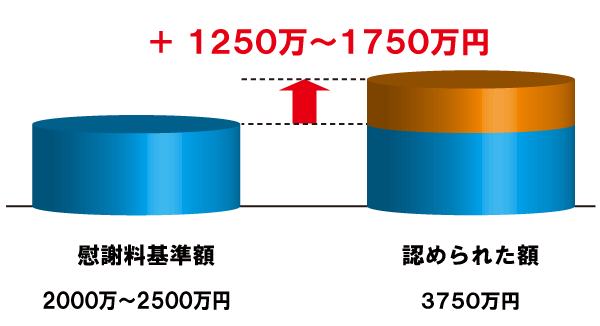

【相場より増額事例③19歳男性で

3,750万円に増額】

19歳男性が、原付自転車を運転中、不良少年グループによる2台の危険運転行為がある中で衝突した交通死亡事故です。

212メートル引きずられた後、轢過され死亡した事案となります。

少年らの生命を軽視した身勝手な危険運転行為で惹起された事故であり、通常の交通事故と同列に扱うのは相当でないとして、死亡慰謝料は以下のように認められました。

| 慰謝料基準額 | 2,000~2,500万円 |

|---|---|

| 認められた額 | 本人分 3,000万円 近親者 750万円 計 3,750万円 |

【判決の分析】

本判決は、引きずり事故という事故自体の悪質性及び危険運転行為という事故を惹起した行為の悪質性を重視して慰謝料を増額したものと考えられます。

(大阪地裁平成18年7月26日判決・出典:交通事故民事裁判例集39巻4号1057頁)

【相場より増額事例④61歳男性で

3,600万円に増額】

61歳男性が、飲酒運転で高速道路を逆走してきた自動車に衝突された交通死亡事故です。

裁判所は、

・飲酒運転で高速道路を逆走して起きた死亡事故であること

・結果も極めて悲惨かつ重大なものであること

・事故を起した被告は、直ちに遺族らのもとに謝罪に赴くことなく、謝罪の意思表明の在り方等において配慮に欠ける面があったこと

などの事情も斟酌し、慰謝料を増額しました。

| 慰謝料基準額 | 2,800万円 |

|---|---|

| 認められた額 | 本人分 3,600万円 |

【判決の分析】

本判決は、飲酒運転及び高速道路逆走という事故態様の悪質性及び、加害者の遺族への悪質な態度を重視して慰謝料を増額したものと考えられます。

(東京地裁平成15年3月27日判決、出典:交民36巻2号439頁)

【相場より増額事例⑤54歳男性で

3,600万円に増額】

54歳男性が、乗用車を運転中、飲酒し、対向車線に進入してきた自動車にに衝突されて死亡した死亡事故です。

裁判所は、

・加害者が酒気を帯び、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で事故を起こしたこと

・センターラインオーバーだったこと

・救助活動を一切しなかったこと

・操作段階で、罪を逃れるため、被害者の方が先にセンターラインオーバーしてきたなど虚偽の供述をしたこと

などの理由により、慰謝料を増額しました。

| 慰謝料基準額 | 2,800万円 |

|---|---|

| 認められた額 | 本人分 2,600万円 妻と母親各 500万円 合計 3,600万円 |

【判決の分析】

本判決は、酒気帯び及びセンターラインオーバーという事故態様の悪質性及び、救護義務違反及び虚偽供述など、加害者の悪質な態度を重視して慰謝料を増額したものと考えられます。

(東京地裁平成16年2月25日判決、出典:自保ジャーナル1556号13頁)

【相場より増額事例⑥43歳女性で

3,200万円に増額】

43歳主婦兼アルバイトの女性が、酒酔い運転、仮眠状態の自動車に衝突された交通死亡事故です。

裁判所は、

・加害者は、車を運転して勤務先の忘年会や二次会に参加し、帰りも自動車を運転しての事故だったこと

・酒の影響により前方注視及び運転操作が困難な状態で居眠り運転をしての事故であること

などの事情も斟酌し、慰謝料を増額しました。

| 慰謝料基準額 | 2,400万円 |

|---|---|

| 認められた額 | 本人分 2,700万円 夫 200万円 3人の子合計 300万円 総合計 3,200万円 |

【判決の分析】

本判決は、酒酔い運転、かつ、居眠り運転という事故の悪質性、加害者の運転動機の悪質性を重視して慰謝料を増額したものと考えられます。

(東京地裁平成18年10月26日判決、出典:交民39巻5号1492頁)

交通事故の慰謝料でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

本記事の内容を動画で解説しています。

代表社員 弁護士 谷原誠