死亡事故の逸失利益|職業別の計算と早見表

*タップすると解説を見ることができます。

死亡事故の逸失利益とは、交通事故で亡くならなければ被害者の方が将来的に得られたはずの利益(収入)のことで、ご遺族への補償になるものです。

死亡逸失利益は被害者の方の職業や年齢、収入などによって基準が変わってくるので、計算が難しく、さらに示談交渉の進め方次第で増額する可能性があります。

本記事では、交通事故の死亡逸失利益について、職業別に算定方法や職業別の相場金額、増額方法などを解説するとともに、逸失利益の早見表を公開します。

死亡逸失利益の職業別早見表

みらい総合法律事務所では、交通事故による死亡事故、または人身事故のご遺族・被害者のために、無料でLINE相談をはじめることができます。

LINE登録から相談の流れはこちらをご覧ください。

目次

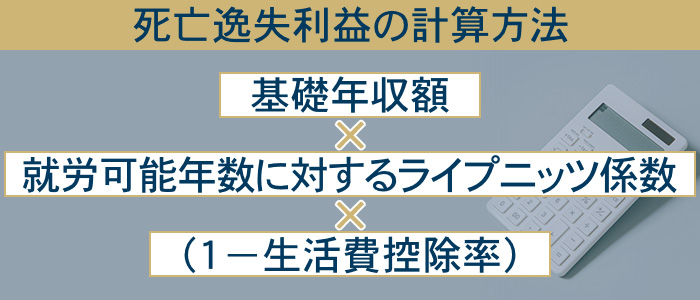

死亡逸失利益の計算方法について

死亡逸失利益の基本となる計算式は、以下です。

計算式の各項目に、被害に遭われた方の当てはまる数値を入れて計算することで

死亡逸失利益が算出できます。

それでは計算式の各項目はどんな数字が入るのでしょうか?

1つ1つ詳しく解説します。

※解説を飛ばして実際の計算例を見たい方は、

死亡逸失利益を実際に計算してみるを

ご覧ください。

※無料で弁護士に直接相談がしたい方は、こちらのフォームからご連絡ください。

基礎年収額

「基礎年収額」の項目には、基本、被害者の方が事故前年に得ていた収入額が入ります。

また、年金なども基礎収入に含みます。

就労可能年数

「就労可能年数」の項目は、原則として、

18歳から67歳までとされます。

ただし、被害者の方の職種、地位、能力などによっては67歳を過ぎても就労することが可能だったと判断され、その分についても認められる場合もあります。

ライプニッツ係数

お金の価値は、現在と将来では変動があるため、その差額を現時点で調整するために用いるのがライプニッツ係数です。

この差額の調整のことを、専門的には「中間利息を控除する」といいます。

ライプニッツ係数の算出は複雑なため、あらかじめ定められている係数表を用います。

民法改正により、2020年4月1日以降に起きた交通事故の場合は、ライプニッツ係数の法定利率は3%になっています(以降は、3年ごとに見直されることになっています)。

生活費控除率

生活費控除率とは、生活費を控除する割合のことです。

死亡逸失利益とは、被害者の交通事故に遭う前の年収に、交通事故後働くはずだった年数をかけたものになりますが、そこには被害者本人の事故後の生活費も含まれているはずです。

しかしながら被害者本人が交通事故で死亡したことにより将来の生活費がかからないため、その分を逸失利益から控除する必要があります。

その割合のことを生活費控除率と言います。

生活費控除率は、被害者の方の家庭での立場や状況によって、概ねの相場の割合が決まっています。

<生活費控除率の目安>

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |

|---|---|

| 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |

| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |

| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が 1人の場合 |

40% |

|---|---|

| 被害者が一家の支柱で被扶養者 2人以上の場合 |

30% |

| 被害者が女性(主婦、独身、 幼児等含む)の場合 |

30% |

| 被害者が男性(独身、幼児等含む) の場合 |

50% |

実際の計算例を見たい方は、

死亡逸失利益を実際に計算してみるをご覧ください。

職業別の基礎収入についての

ポイント

ここでは、死亡逸失利益を計算するときに必要な項目である基礎収入について、職業別にポイントを解説します。

まずは、「職業別の基礎収入」の早見表をご覧いただき、その後に各項目について詳しく解説します。

職業別:基礎収入の早見表

※職業名をクリックすると、解説を表示します

| 職業 | 基礎収入 |

|---|---|

| 給与所得者 | 原則として事故前の収入 |

| 事業所得者 | 申告所得を参考にする |

| 会社役員 | 労務提供の対価部分 |

| 家事従事者 | 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額 |

| 学生・生徒・幼児 | 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額 |

| 高齢者 | 就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、 男女別、年齢別平均の賃金額 |

| 失業者 | 労働能力、労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合、 再就職によって得られるであろう収入 |

| 職業 | 基礎収入 |

|---|---|

| 給与所得者 | 原則として事故前の収入 |

| 事業所得者 | 申告所得を参考にする |

| 会社役員 | 労務提供の対価部分 |

| 家事従事者 | 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額 |

| 学生・生徒・幼児 | 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額 |

| 高齢者 | 就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額 |

| 失業者 | 労働能力、労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合、再就職によって得られるであろう収入 |

ここから、各項目について詳しく解説します。

有職者

①給与所得者(会社員等)

給与所得者(会社員等)の場合、原則として、

事故前の収入を基礎収入とします。

現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性(※)があれば、それが認められます。

概ね事故時に30歳未満の若年労働者の場合、学生との均衡の点もあるため全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となります。

※蓋然性とは、ある事柄が起こる確実性、真実として認められる確実性の度合いのことです。

被害者の方の職業や年齢、立場や状況の違いによって、賃金センサスによる平均収入値が使われる場合があります。

(「賃金構造基本統計調査」とは、日本の様々な産業で働く労働者の賃金の実態を詳細に把握することを目的としています。)

-

28歳男性会社員の死亡による逸失利益について、基礎収入を交通事故の年の男性大学・大学院卒全年齢平均賃金により計算した裁判例(神戸地裁平成30年1月11日判決)。

出典:交通事故民事裁判例集51巻1号9頁

②事業所得者

自営業者や自由業者、農林水産業などは申告所得を参考にしますが、この申告額と実収入額が異なる場合は、立証があれば実収入額を基礎とします。

所得が、資本利得や家族の労働などのトータルなものの場合、所得に対する本人の寄与部分の割合によって算定します。

現実の収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスを使います。

現実の収入の証明が困難な時は、各種統計資料によって算定する場合があります。

③会社役員

会社役員の報酬については、次のように考えます。

・労務提供の対価部分は認められる

・利益配当の実質をもつ部分については、基礎収入には加えない。

家事従事者

家事従事者は、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。(最判昭和49.7.19 判時748・23)

職業がある主婦(兼業主婦)の場合は、実収入が上記の平均賃金以上の時は実収入、平均賃金以下の時は平均賃金によって算定します。

その際、一般的には家事労働分の加算は認められません。

ただし、専業主婦の場合、家事労働は労働とされるため、逸失利益として認められます。

無職者

①学生・生徒・幼児など

無職者の中でも学生・生徒・幼児などは、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎とします。

大学生になっていなくても、大卒の賃金センサスが基礎収入と認められる場合がありますが、大卒の賃金センサスによる場合、就労の始期が遅れるため、全体としての損害額が学歴計平均額を使用する場合と比べて減る場合があるので注意が必要です。

女子年少者の逸失利益については、女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算出するのが一般的です。

②高齢者

無職者の中でも高齢者にあたる方は、就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎とします。

高齢者の死亡逸失利益では、年金の逸失利益性が問題になることに注意が必要です。

③失業者

労働能力、労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合は認められます。

その場合、再就職によって得られるであろう収入を基礎とするべきとされ、特段の事情がないかぎり、失業前の収入を参考とします。

ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば男女別の賃金センサスを使います。

死亡逸失利益を実際に計算してみる

死亡逸失利益は、被害者の方の職業や年齢、家庭での立場などに違いによって金額が変わります。

ここでは計算例として、(1)有職者と、

(2)18歳未満の未就労者について、逸失利益がどのくらいの金額になるのか、次の計算式から算出してみます。

(基礎年収額)

×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)

×(1-生活費控除率)

= (死亡逸失利益)

(1)有職者・就労可能者

「例」

・30歳の主婦

・年収3,943,500円(令和4年の

賃金センサス女性学歴計全年齢平均賃金)

・ライプニッツ係数:22.1672

(67歳までの37年間の値)

※就労可能期間37年(50~67歳)の数値を用います。

・生活費控除率:30%(女性・主婦)

3,943,500円(基礎年収額)

× 22.1672(ライプニッツ係数) ×

(1-0.3)(1-生活費控除率)

= 61,191,447円

(2)18歳未満の未就労者

「例」

・3歳の男児

・年収5,549,100円

※ここでは「令和4年賃金センサス」男性・学歴計・全年齢の平均賃金を用います。

・ライプニッツ係数:16.3686

※児童の場合、18歳で就労を開始すると仮定すると、ライプニッツ係数は67歳までのライプニッツ係数から18歳に達するまでのライプニッツ係数を差し引いたものを用います。従って、ここでは

67年 - 3年 = 64年に対応する

ライプニッツ係数(28.3065)

から、

18年 - 3年 = 15年のライプニッツ係数

(11.9379)

を引いたもの(16.3686)を採用します。

・生活費控除率:50%(独身・幼児等含む)

5,549,100円(基礎年収額)

× 16.3686(ライプニッツ係数)

× (1-0.5)(1-生活費控除率)

= 45,415,499円

死亡事故の逸失利益計算ツール

当サイトでは逸失利益の計算ツールをご用意しています。

下のボタン(リンクになっています)を押した先のページにある「(8)逸失利益」に数値を入れることで、計算が簡単にできます。

死亡逸失利益は誰が受け取ることができるのか?

死亡逸失利益や慰謝料などの損害賠償金は、ご遺族であれば誰でも受け取ることができるわけではありません。

法律により、受取人は相続人となり、その順位と比率が決められています。

配偶者がいる場合には、配偶者は、常に相続人として逸失利益を含めた損害賠償金を受け取ることができます。

その他にも相続人がいる場合の相続分は、以下のとおりです。

配偶者:2分の1

子:2分の1

配偶者:3分の2

親:3分の1

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1

相続問題は思わぬトラブルになることもあるので、こちらの記事を参考にしてください。

みらい総合法律事務で実際に

解決した逸失利益の増額事例

ここでは、みらい総合法律事務所が実際に解決した死亡逸失利益などの増額事例をご紹介します。

死亡逸失利益が認められると、どのくらい増額するのかを知って、参考にしていただければと思います。

74歳女性の逸失利益などが

約8.61倍に増額

74歳の女性が自転車で信号機がある交差点を横断中、左折してきた加害車両に衝突された交通事故です。

被害者女性は治療のかいなく死亡し、加害者側の任意保険会社は治療費などとして約1,284万円を支払ったほか、慰謝料などの損害賠償金として約368万円を提示してきました。

ご遺族は、この金額が妥当なものか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解は、「まだ増額可能」というものだったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、過失割合と逸失利益で合意が得られなかったため提訴。

最終的には弁護士の主張が認められ、約3,175万円で解決したため、当初提示額から約8.61倍、約2,800万円も増額。

既払い金を含めた合計金額は約4,460万円になった事例です。

80歳男性の逸失利益などが

約4.75倍に増額

80歳の無職男性が道路を横断中、加害車両に轢かれた交通事故。

ご遺族に対し、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約462万円を提示。

そこで、ご遺族が、みらい総合法律事務所に相談し、説明に納得がいったために示談交渉を依頼されました。

弁護士が交渉に入ると、保険会社は被害者の方が無職だったことから逸失利益を否定。

さらに、道路横断は被害者の過失として大きな過失相殺を主張してきました。

弁護士が提訴して裁判に突入。

弁護士が事故状況などを丁寧に立証した結果、裁判所は原告有利の判断をしたことで最終的には2,200万円で解決。

当初提示額から、約4.75倍に増額した事例です。

71歳女性の逸失利益などが

約2,875万円増額

71歳の女性(会社経営者)が青信号の交差点を横断歩行中、右折車に衝突された交通事故です。

四十九日が過ぎ、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約2,475万円をご遺族に提示。

この金額が適切なものかどうか、ご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談で確認を依頼しました。

弁護士が精査したところ、まだ増額は可能という意見だったことから、ご遺族は示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが増額に応じないため提訴。

裁判では、逸失利益と生活費控除率が争点になりましたが、最終的には約2.1倍に増額の5,350万円で解決しました。

保険会社の当初提示額から約2,875万円増額したことになります。

このように、交通事故の死亡逸失利益については難しい部分も多いので、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみるといいと思います。

みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子もご用意しています。

ぜひダウンロードしてみてください。

代表社員 弁護士 谷原誠