失業中の無職者の交通事故の慰謝料・逸失利益・休業損害の計算方法

現在、失業中などの理由で無職者の方が交通事故の被害にあった場合、今後の就職、仕事、収入について不安だと思います。

また、ケガは治るのか、後遺症が残った場合はどうすればいいのかと、あれこれ心配が尽きないでしょう。

そこで本記事では、被害者の方が受け取ることができる補償(損害賠償金)のうち、大きな金額になる慰謝料や逸失利益、休業損害について、その内容や計算方法などについてお話ししていきます。

失業者の休業損害が認められる場合とは?

(1)休業損害とは?

交通事故の被害にあって傷害(ケガ)を負った場合、入院・通院をして治療をすると思いますが、この期間、仕事を休まなければいけないことがあるでしょう。

通常、仕事を休めば収入を得ることはできないので、被害者の方にとっては目の前にある現実的な損害になります。

休業損害とは、ケガの治療中に得ることができなかった収入分(減収分)のことで、被害者の方が受け取ることができる損害賠償項目のひとつになります。

<注意ポイント>

①ケガの治療が始まってから完治するまで、あるいは医師から症状固定の診断をされるまでの間の休業について自賠責保険に請求することができます。

②入院・通院をしてケガの治療をしたものの完治しなかった場合、医師から症状固定の診断を受けます。

症状固定により後遺症が残ってしまった場合は、入院慰謝料と休業損害は受け取ることができなくなりますが、ご自身の後遺障害等級が認定されれば、新たに「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を受け取ることができます。

(2)失業者の休業損害と計算方法

原則として、失業者の場合は働いていないため休業損害は発生しません。

ただし、労働能力および労働意欲があり、今後の就労の蓋然性が認められ、また交通事故によるケガによって就労できなかったことを証明できれば認められます。

※蓋然性:ある事柄が起こる確実性、真実として認められる確実性の度合い。

その場合に認められるのは、就労できなかった期間について、交通事故にあう前の実収入や賃金センサスの平均賃金を減額した金額になります。

たとえば、就職活動中であったり、就職が内定していた場合などが該当します。

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果から出されているもので、職業や年齢、性別等によって労働者の平均賃金がわかるようになっています。

休業損害は次の計算式で求めます。

基礎収入(日額) × 休業日数 = 休業損害

失業者の逸失利益と増額解決事例

(1)逸失利益とは?

交通事故で負った傷害(ケガ)が原因で以前のように働くことができなくなったために、将来的に得ることができなくなってしまった収入分を逸失利益といいます。

逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。

①後遺障害逸失利益

症状固定により後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に受け取ることができます。

【参考情報】

「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

労働能力、労働意欲があって、就労の蓋然性がある場合は認められます。

この場合、被害者の方の年齢、職歴、就職活動をしていたかどうか、などをもとに判断されることになります。

ただし、年金のみで生計を立てていたような場合は、就労の蓋然性があるとは認められません。

②死亡逸失利益

被害者の方が死亡した場合に受け取ることができる逸失利益です。

被害者の方は亡くなっているため、法律により受取人は相続人となります。

(2)後遺障害逸失利益の計算方法と実際の増額解決事例

後遺障害逸失利益は次の計算式で求めます。

<後遺障害逸失利益の計算式>

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

= 後遺障害逸失利益

※実際の交通事故の損害賠償実務では上記の算定式を基本としますが、①労働能力の低下・喪失の程度、②収入の変化、③将来の昇進、転職、失業などの可能性、④日常生活でどのような不便があるのか、などのさまざまな要因を考慮しながら算定します。

「基礎収入」

原則として、事故前の収入額を基礎とする。

失業者の逸失利益は、再就職によって得られるであろう収入を基礎とするべきで、就職が内定していた場合はその就職先での賃金を基礎収入として考えていきます。

就職先が未定の場合は、特段の事情がないかぎり、失業前の収入を参考とします。

ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合は、平均賃金が得られる蓋然性があれば男女別の賃金センサスを用います。

「労働能力喪失率」

後遺障害等級ごとに定められた率があるため、基本的にはこれを用います。

ただし実際の算定では、被害者の方の「職業」「年齢」「性別」「後遺症の部位と程度」「事故前後の労働状況」などを勘案し、総合的に判断していきます。

<労働能力喪失率早見表>

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

「労働能力喪失期間」

被害者の方が、あと何年間働くことができたのかを仮定するもので、原則として67歳までとされます。

労働能力喪失期間の始期は症状固定日とされますが、トータルの期間も含めて被害者の方の職種や地位、能力、健康状態などによって別の判断をされる場合もあります。

症状固定時の年齢が67歳以上の場合は、原則として労働能力喪失期間を簡易生命表の平均予命の2分の1とします。

なお、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる場合は、原則として平均余命の2分の1とします。

【参考情報】(厚生労働省)

令和2年簡易生命表(男)

令和2年簡易生命表(女)

「ライプニッツ係数」

現在と将来ではお金の価値に変動があるため、将来的な金利分の差を調整するために用いる係数です。

※逸失利益は、将来に受け取るはずだった金額(収入)を前倒しで現在、被害者の方が受け取ることになるので、金利分を差し引かずにそのまま支払ってしまうと保険会社が損をするため。

ライプニッツ係数の算出は複雑で難しいため、あらかじめ算出されている「ライプニッツ係数表」を使用します。

2020年4月1日以降に起きた交通事故の場合は、ライプニッツ係数の法定利率は3%で計算します。(以降は3年ごとに見直される)

(3)失業者の後遺障害逸失利益を計算してみる

ここでは実際に、次の条件で後遺障害逸失利益を計算してみます。

<後遺障害逸失利益の計算例>

・42歳の男性会社員(症状固定時)

・後遺障害等級:9級10号(高次脳機能障害の後遺症)

・基礎収入:440万円(失業前の年収)

・労働能力喪失率:35%(後遺障害等級9級と仮定)

・ライプニッツ係数:17.413(就労可能期間25年の数値)

「計算式」

4,400,000円 × 0.35 × 17.413 = 26,816,020円

後遺障害逸失利益は、2681万6020円

19歳の男性(無職)がバイクを運転していたところ、交差点で出合頭に自動車と衝突した交通事故。

右踵骨開放骨折などの傷害を負い、後遺症が残ったため後遺障害等級を申請したところ、9級15号と12級の併合8級が認定されました。

示談交渉は弁護士に依頼したいと考えていた被害者の方は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまますべてを依頼。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉したところ、被害者の方が無職だったことから逸失利益が争点になりましたが、丁寧に立証した結果、最終的には約1752万円で合意に至った事例です。

51歳の男性(無職)が横断歩道を横断中、右折してきた自動車に衝突された交通事故。

脳挫傷を負った被害者の方は高次脳機能障害の後遺症が残ったため後遺障害等級の申請をして、3級3号が認定されました。

そこで、損害賠償請求について、みらい総合法律事務所の弁護士に依頼。

弁護士が加害者側の保険会社と交渉しましたが、被害者の方が無職だったことから保険会社が逸失利益を認めなかったため提訴。

裁判では逸失利益の一部が認められ、最終的には3219万円で解決した事例です。

(4)死亡逸失利益の計算方法と増額解決事例

死亡逸失利益は次の計算式で求めます。

<死亡逸失利益の計算式>

(基礎年収額)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)

=(死亡逸失利益)

後遺症がある場合は、原則として生活費を控除しませんが、死亡事故の場合は控除します。

被害者の方の家庭での立場や状況によって、生活費控除率は概ねの相場の割合が決まっています。

<生活費控除率の目安>

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |

|---|---|

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |

| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |

| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |

|---|---|

| 被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |

| 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |

| 被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |

<死亡逸失利益の計算例>

ここでは、次の条件で計算をしてみます

・52歳(男性)

・基礎収入:5,100,000円(事故前年度の年収)

・労働能力喪失率:100%

・ライプニッツ係数:12.561

・生活費控除率:30%

「計算式」

5,100,000円 ×12.561 ×

(1-0.3) = 44,842,770円

死亡逸失利益は、4484万2770円

80歳の無職男性が道路を横断している際、加害車両に衝突された交通死亡事故。

ご遺族に対し、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約462万円を提示。

この金額に疑問を感じたご遺族が、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼しました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、被害者の方が無職であることから保険会社は逸失利益を否定。

また、道路横断による過失相殺を主張してきました。

そこで弁護士が提訴して裁判に突入。

事故状況などを丁寧に立証した結果、裁判所は原告に有利な判断をし、最終的には当初提示額の約4.75倍の2200万円で解決した事例です。

失業者の後遺障害慰謝料の計算と注意ポイント

(1)ケガが完治した場合の慰謝料の計算例

①自賠責基準による入通院慰謝料

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたりの金額が定められているため、対象となる入院・通院が何日間になったのかによって金額が決まります。

<入通院慰謝料の計算式>

4300円(1日あたり) × 入通院日数

= 入通院慰謝料

<慰謝料計算の注意ポイント>

①1日あたりの金額は、自賠責基準により4300円と定められています。

なお、この金額は、改正民法(2020年4月1日施行)により改定されたもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4200円(1日あたり)で計算します。

②入通院をして治療した場合の対象日数は、次のどちらか短いほうが採用されます。

A)「実際の治療期間」

B)「実際に治療した日数×2」

たとえば入院はなし、治療期間が3か月(90日)で、3日に1回(計30日間)通院した場合、A)で計算すると、4300円×90日=387,00円になります。

しかし、B)で計算すると、4300円×(30日×2)=258,000円となるので、入通院慰謝料は258,000円になります。

自賠責保険金には上限があり、後遺症のないケガの場合は120万円が限度額ですが、現実には、治療費や入通院慰謝料などで上限を超えてしまうケースもあります。

その場合、120万円を超えた分については加害者側の任意保険会社に請求して、交渉をしていくことになります。

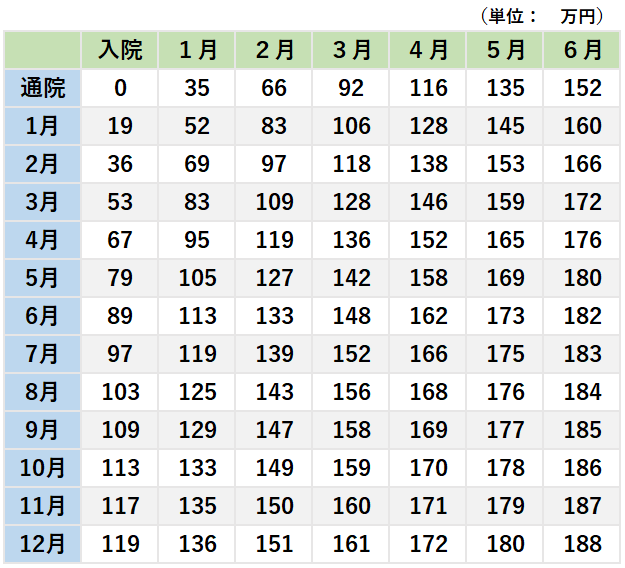

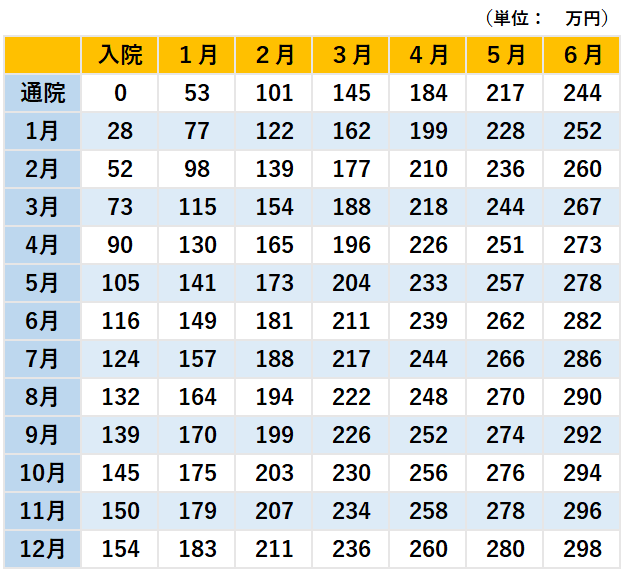

③弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料

弁護士(裁判)基準で入通院慰謝料を求める際は計算が複雑なため、『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部刊)に記載されている算定表を使います。

これは弁護士や裁判所も使用するものです。

算定表には、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(むち打ちなど軽傷)の算定表」

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(重傷)の算定表」

たとえば、前述した自賠責基準の場合と同条件の、入院はなし、治療期間が3か月(90日)で、3日に1回(計30日間)通院した場合、算定表(軽傷用)の「入院0か月」と「通院3か月」が交わったところの「53万円」が慰謝料額になります。

弁護士(裁判)基準と自賠責基準では、2倍以上も金額が違うという事実がおわかりいただけると思います。

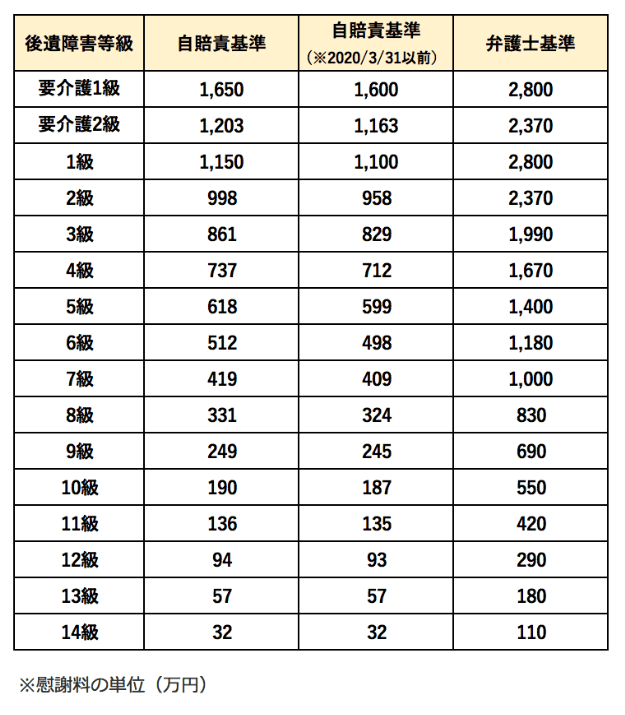

(2)後遺障害が残った場合の慰謝料の計算方法

後遺症が残った場合、被害者の方は後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

申請すると、その程度によって1級から14級までのいずれかの等級が認定されます。

そもそも後遺症による精神的苦痛の程度は事故ごと、被害者ごとで違うため、各事案によって判断するのが難しく、膨大な時間がかかってしまいます。

すると、損害賠償金が被害者の方に支払われるまでに、かなりの時間がかかってしまうという問題が起きてしまいます。

そうした事態を避けるために次の表のように概ねの相場金額があらかじめ設定されています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

たとえば、1級の場合、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、被害者の方が受け取る金額は約2.4倍も違ってきます。

ですから、慰謝料などの示談は、弁護士(裁判)基準で解決することが重要なのです。

失業者の死亡慰謝料計算と解決事例

(1)自賠責基準による死亡慰謝料の相場金額

自賠責保険では、死亡慰謝料は被害者本人の死亡慰謝料と、ご家族などの近親者慰謝料の合算として扱われます。

被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)

近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わる。

・1人の場合/550万円

・2人の場合/650万円

・3人の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされる。

(2)弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額

被害者の方の家庭での立場の違いなどによって、次のように相場金額が設定されています。

| 被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |

|---|---|

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |

| 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2000万~2500万円 |

- 被害者が一家の支柱の場合

- 2800万円

- 被害者が母親・配偶者の場合

- 2500万円

- 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合

- 2000万~2500万円

※ただし、事故の状況、加害者の悪質性などによって金額が変わる場合がある。

61歳の無職の男性が横断歩道を横断中、直進してきた加害車両に衝突された交通死亡事故。

加害者側の保険会社は、①事故と死亡の因果関係が不明であること、②被害者が無職であること、などを理由に慰謝料などの損害賠償金として約1550万円を提示してきました。

この金額が適切なものか判断できなかったご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。

裁判でも争いになりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、3000万円(自賠責保険分含む)で解決。

当初提示額から約2倍に増額した事例です。

実際の解決事例からもおわかりいただけるように、被害者やそのご家族が交渉しても増額しないのに、示談交渉に弁護士が入ると、2倍、3倍、場合によってはそれ以上に慰謝料などの損害賠償金が増額します。

それには理由があります。

じつは、交通事故を弁護士に依頼した場合のメリットはたくさんあります。

ぜひ一度、相談してみてください。

代表社員 弁護士 谷原誠