図解で解説!交通事故の過失割合と過失相殺でもめないための知識

この記事では、交通事故の過失割合について解説します。

具体的には、この記事を読むことで次のことがわかります。

- 交通事故の過失割合とは何か?

- 事故の状況別の過失割合を図解で理解する

- 交通事故の過失割合で損をしないための知識

- 交通事故の示談金が増額する理由

- 頼りになる弁護士の正しい探し方

ぜひ、最後まで読んでください。

目次

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例を紹介

まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した、信じられないような交通事故の損害賠償金の増額事例をご紹介します。

「過失割合が争われた74歳女性の交通死亡事故で慰謝料等が約8.6倍に増額」

信号機のある交差点を74歳の女性が自転車で横断中、左折してきた加害車両に衝突された交通事故。

治療のかいなく、被害者女性は死亡。

その後、加害者側の保険会社は治療費などとして約1284万円を支払い、その他に慰謝料などの損害賠償金として約368万円を提示しました。

この金額に疑問を感じたご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額可能」との見解があったため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、過失割合と逸失利益で折り合わず、弁護士が提訴。

最終的に裁判では、当初提示額から約8.6倍増額の約3,175万円が認められました。

既払い金を含めると、約4,460万円での解決となった事例です。

「4歳男児の交通死亡事故で裁判の結果、慰謝料等が約2,200万円増額」

母親と駐車場内を歩いていた4歳の男児が自動車に衝突され死亡した事故。

四十九日が明けた後、ご両親に対し加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約2,855万円を提示。

ご両親が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して示談金額の妥当性について相談したところ、弁護士の意見は増額可能というものだったため、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

保険会社との交渉が決裂したため、弁護士が提訴して裁判に突入。

過失割合について激しく争われましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、当初提示額から約2,200万円増額の5,100万円で解決した事例です。

その他の解決事例をご覧になりたい場合はこちらから

このように、交通事故の示談交渉や裁判では過失割合が大きな争点になること、そして弁護士が示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が大幅に増額する可能性が高くなるのは、一体なぜなのでしょうか?

まずは、過失割合について具体的に見ていきたいと思います。

交通事故の過失割合とは?

「喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい))という考え方があります。

ケンカや争いをした者は、その理由に関わらず双方とも均しく罰するというものです。

今では、ことわざにもなっている喧嘩両成敗ですが、日本では武家社会となった中世以降に生まれ、戦国時代には各大名家が「法」として取り入れていったようです。

交通事故の場合、現代の法律では「過失割合」というものがあります。

被害者と加害者のどちらも公平に罰するというわけにはいきません。

そのため、示談交渉や裁判では、どちらに過失があったのか、その割合が激しく争われることが多いのです。

交通事故が発生した場合、自損事故でなければ被害者と加害者が存在することになります。

被害者の方に損害が発生すれば、加害者との間で示談交渉をすることになります。

その示談交渉の過程で、加害者側が「過失割合」を主張してくることがあります。

過失割合とは、その事故における被害者と加害者の過失の度合いの割合、責任の割合のことです。

被害者の方としては、突然の交通事故でケガを負って、身体に後遺障害が残ってしまう場合もあるのですから、心理的には自分に過失などないと考える人が多いでしょう。

しかし実際のところ、過失割合の争点では被害者の方にも「過失」が関わってくる場合があります。

法律上、加害者の不法行為に対する被害者の損害賠償請求権は、そもそも損害の公平な分担という理念から認められた権利であるため、被害者にも一定の事情がある場合には、その割合を損害賠償金から差し引くことが公平である、という考えがあるからです。

そのため、損害賠償では被害者の方に生じた損害のうち、どれほどの割合を加害者と被害者それぞれに負担させるべきか、ということが問題になってくるのです。

被害者に過失割合が発生する場合とは?

被害車両が適法に駐停車中、加害車両が後ろから追突したという事故は、100対0で加害者の過失になるのが原則です。

その他にも、信号無視やセンターラインオーバーによる事故でも加害者の過失が100と判断されることが多くあります。

しかし、被害車両が走行中に後ろから加害車両が追突した場合は、被害者側にも過失があったとみなされる場合があります。

たとえば、追い越し妨害や不要な急ブレーキによる追突事故などです。

また、駐停車禁止場所に駐停車していた場合の追突事故でも被害者の過失が問われます。

このようなケースでは、被害者側にも交通事故発生の原因となる過失や不注意があったとして、加害者側が賠償するべき金額から過失割合分を差し引いた金額が支払われることになります。

これを「過失相殺(かしつそうさい)」といいます。

交通死亡事故では過失割合が大きな争点になることが多い

交通事故に関わる保険には、自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険は、法律により自動車やオートバイなどを運転する者は必ず加入しなければいけないものです。

被害者の損害賠償に対する保険金は、まず自賠責保険から最小限度額が支払われ、それでは足りない分を加害者が加入している任意保険会社が支払うという仕組みになっています。

ただし、実務上は、任意保険会社が自賠責保険分も一括して被害者に対して支払い、その後で自賠責保険会社に求償する、という方法が一般的です。

【参考記事】:後遺障害等級認定とは?認定の仕組みと異議申立のポイント

被害者側にも過失があったと認められる場合、加害者が加入している任意保険会社は過失相殺を主張してきます。

仮に、損害賠償金額が3000万円で、過失割合が加害者70対被害者30だった場合を考えてみましょう。

被害者にとっては30%の減額ですから、請求できる金額は2100万円ということになります。

これだけ減額されてしまうとしたら、被害者の方にとっては大きな損失です。

特に死亡事故の場合、被害者の方はもはや話すことができません。

事故の状況や被害者側の主張もできないために、過失割合が加害者側の言い分に基づいて決められてしまう恐れもあります。

そのため、被害者側と加害者側の任意保険会社との示談交渉が成立しにくいという現実があるのです。

自賠責保険の過失減額に要注意

自賠責保険では「重過失減額」というものがあります。

ここで注意しなければいけないキーワードは「7割」です。

自賠責保険では、被害者の過失割合がある程度高くても損害賠償金(保険金とも示談金ともいいます)の減額はなく、満額が支払われます。

これは、そもそも自賠責保険が被害者救済を目的として設立されたものだからです。

ただし、減額されないのは被害者の過失割合が7割未満の場合です。

では、被害者の過失割合が7割を超えた時はどうなるのかというと、損害賠償金から次の割合が減額されてしまいます。

・被害者の過失が7割以上8割未満 → 2割の減額

・被害者の過失が8割以上9割未満 → 3割の減額

・被害者の過失が9割以上10割未満 → 5割の減額

これを「重過失減額」といいます。

参考記事:国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」

過失割合は誰が決めているのか?

ここで、ひとつ疑問が湧いてきます。

過失割合は一体誰が決めているのでしょうか?

警察や検察でしょうか? それとも保険会社でしょうか?

警察には「民事不介入」のルールがあるので、交通事故において警察が行なうのは現場検証や実況見分書の作成までです。

その後、刑事事件においては、加害者を起訴するかどうかを決めるのは検察です。

刑事事件とは別に示談交渉が行なわれるのですが、ここで初めて「過失割合」が出てきます。

つまり、加害者側の保険会社が主張してくるのが過失割合だ、ということです。

しかし、保険会社が主張する過失割合が法律上正しい過失割合だとは限りません。

では、過失割合は、どのように決められるのでしょうか?

過失割合に基準はあるのか?

過失割合について絶対的な判断はないにしても、やはり基準が必要です。

過失割合の基準については、東京地裁にある「民事27部」という部署が中心となって作成しています。

民事27部は交通事故を専門に扱っている部署で、ここで出された基準が全国の基準になっています。

そのため、裁判所も弁護士も保険会社も、この基準を用いて過失割合を算出していきます。

ところで、交通事故の状況はすべてが違うものですから、一律に過失割合が決まるものではありません。

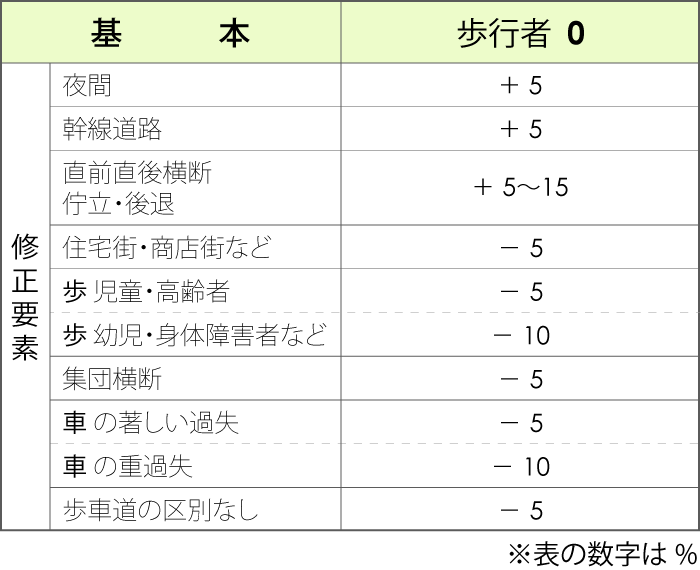

過失割合の基準については、まず基本となる過失割合を出したうえで、その後に修正要素によって加害者と被害者双方に5~20%程度の過失を加算していきながら調整を図っていきます。

図解イラストでわかる!過失割合の10の事例解説

では次に、交通事故の状況別に見た過失割合の事例を具体的な図解イラストで見ていきたいと思います。

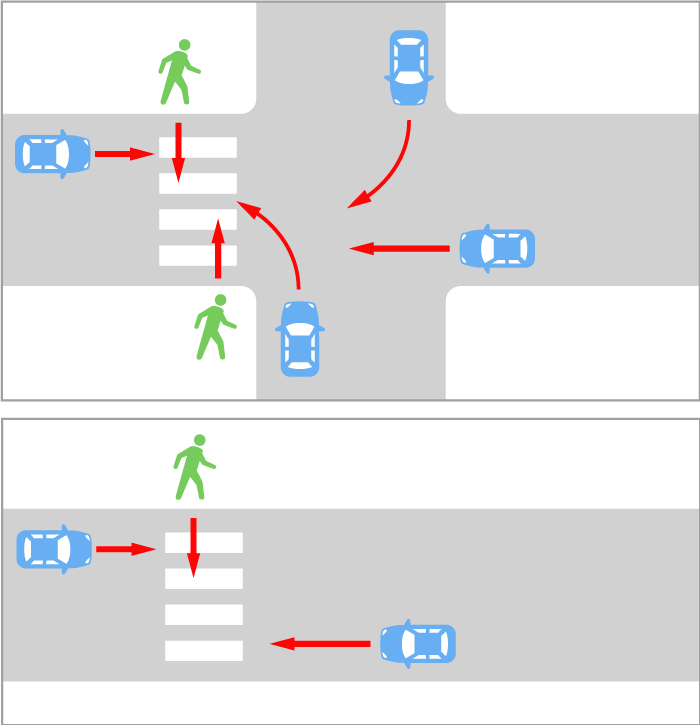

事例1 横断歩道を歩行中の歩行者に自動車が追突した事故

基本:歩行者 0%

自動車 100%

横断歩道を横断している歩行者は、車に対して完全に優先するので、直進でも右左折でも、基本的に歩行者の過失は0%がスタートです。

ただし、信号機が設置されていて、黄色点滅、赤信号などの場合には、歩行者に過失あり、ということになります。

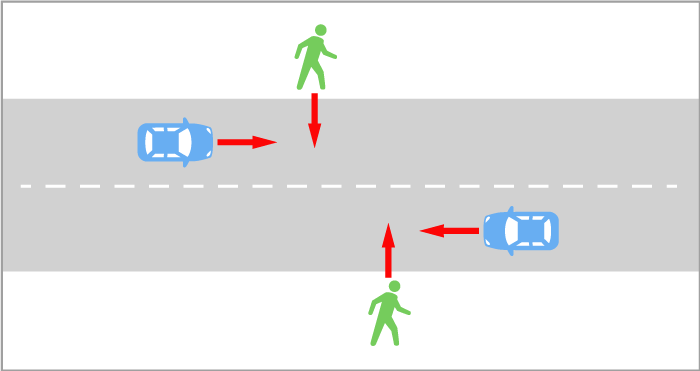

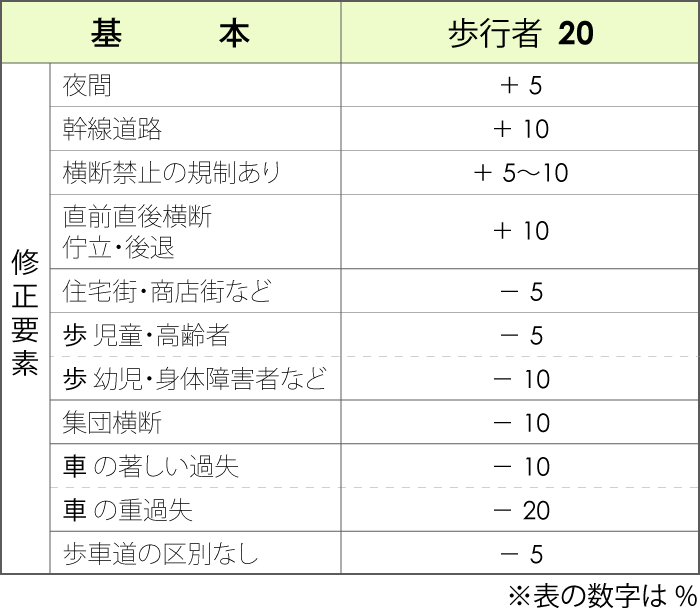

事例2 横断歩道のない場所で車道を横断した歩行者に自動車が追突した事故

基本:歩行者 20%

自動車 80%

横断歩道のない道路を歩行者が横断するときは、左右の安全を確認した上で横断しなければなりませんので、歩行者の基本過失割合は、20%となります。

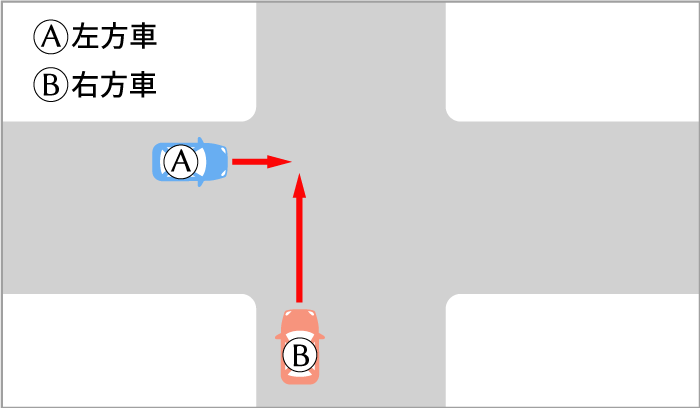

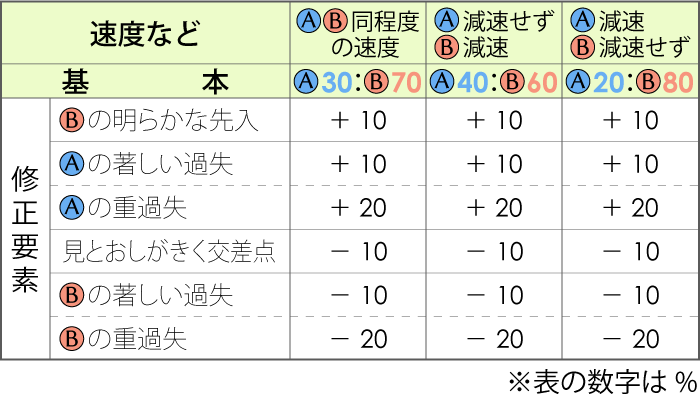

事例3 交差点の進入時における自動車同士の衝突事故

この場合、交差点進入時点と衝突場所との距離に差があるため、その距離を考慮して、40対60となっています。

そして、交差点に進入する時に減速していたかどうかにより、両者の過失割合が変動するようになっています。

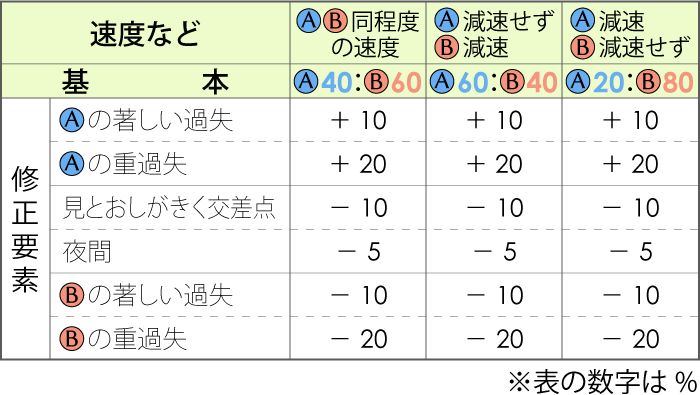

事例4 交差点の進入時における自動車同士の衝突事故(一方が明らかに広い道路の場合)

一方が明らかに広い道路である場合には、それに応じて過失割合が修正されているものです。

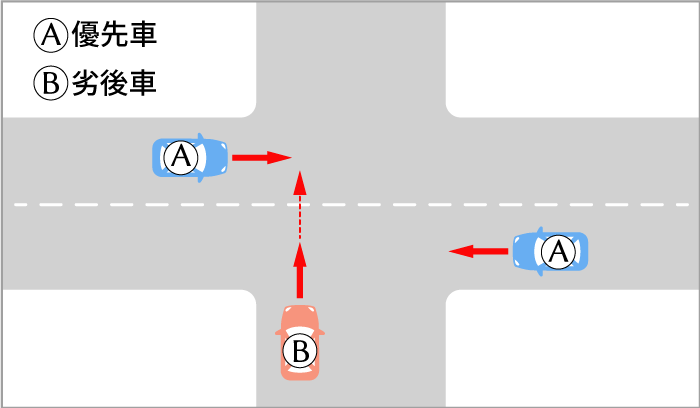

事例5 交差点の進入時における自動車同士の衝突事故(一方が優先道路である場合)

優先道路を通行している場合であっても、交差点に進入するときには、注意義務があるので、基本過失割合が10%となっています。

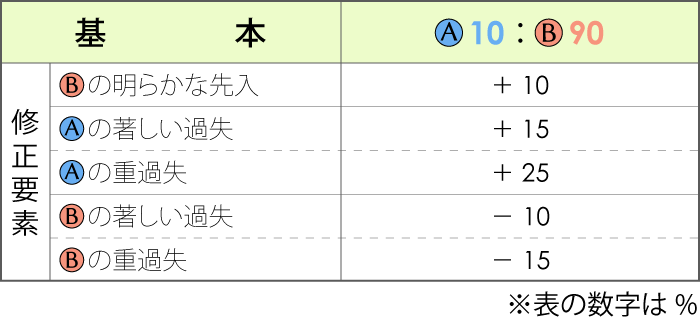

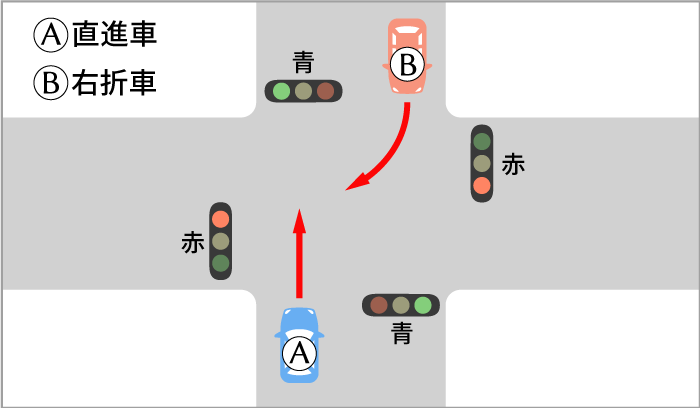

事例6 交差点の進入時における自動車同士の衝突事故(直進車・右折車ともに青信号で進入した場合)

右折車に比べ、直進車が優先とされますので、直進車の過失割合が20%とされています。

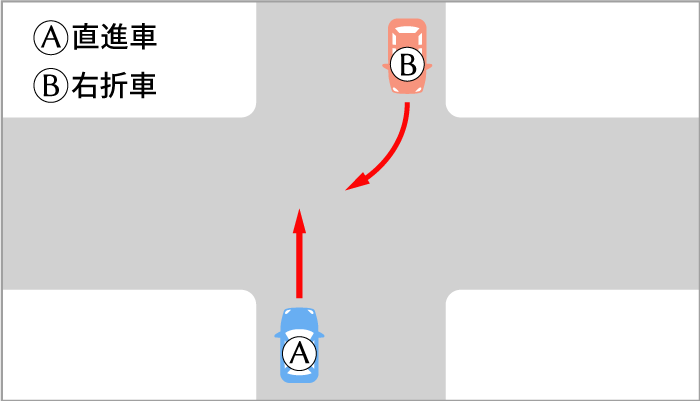

事例7 交差点の進入時における直進車と右折車の衝突事故

信号がない交差点の場合にも、右折車よりも直進車が優先することになるので、直進車の過失割合が20%となっています。

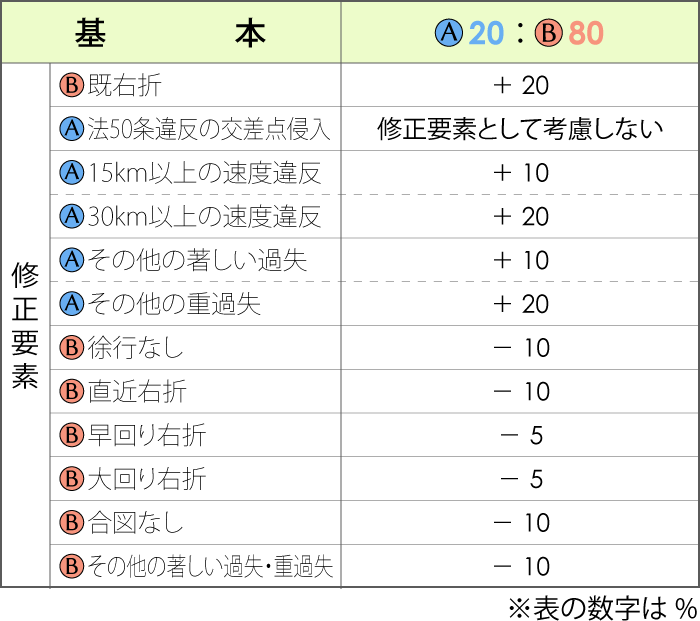

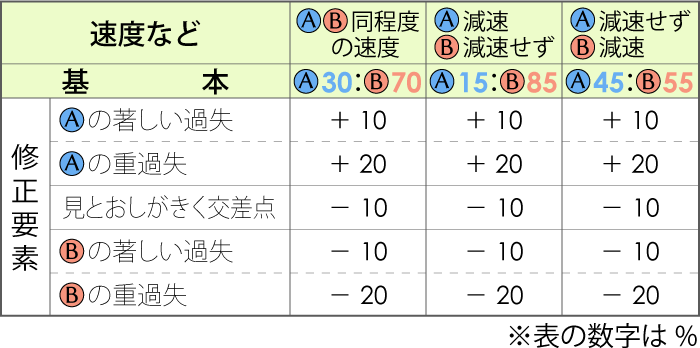

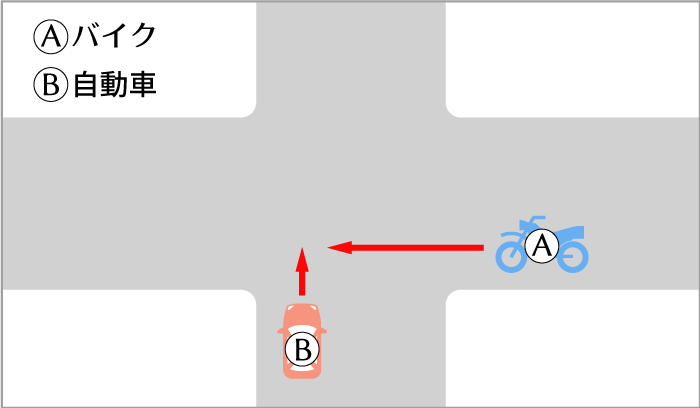

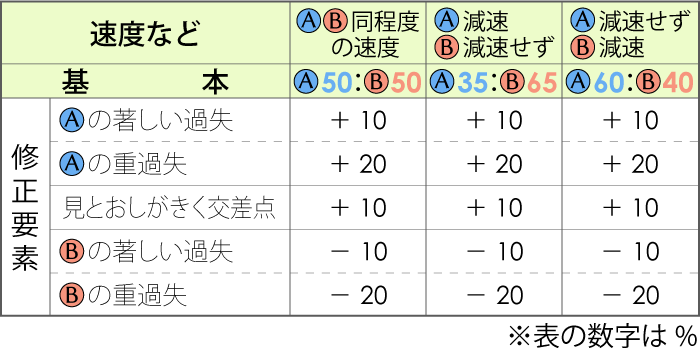

事例8 同幅員の交差点の進入時におけるバイク(左方)と自動車(右方)の衝突事故

この形態の場合、四輪車同士の場合には、40対60だったのですが、バイクの場合には、30%となっています。

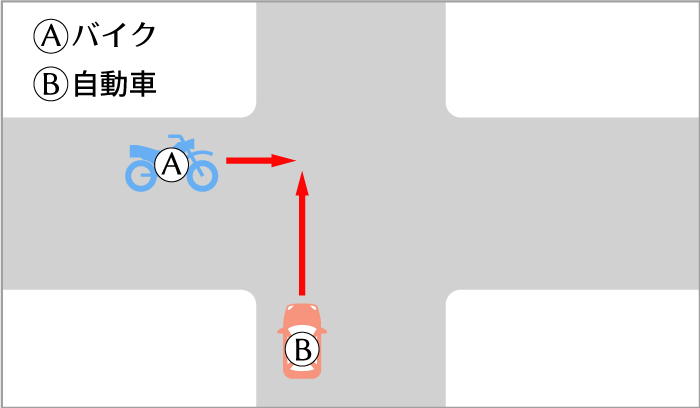

事例9 交差点の進入時におけるバイク(右方)と自動車(左方)の衝突事故

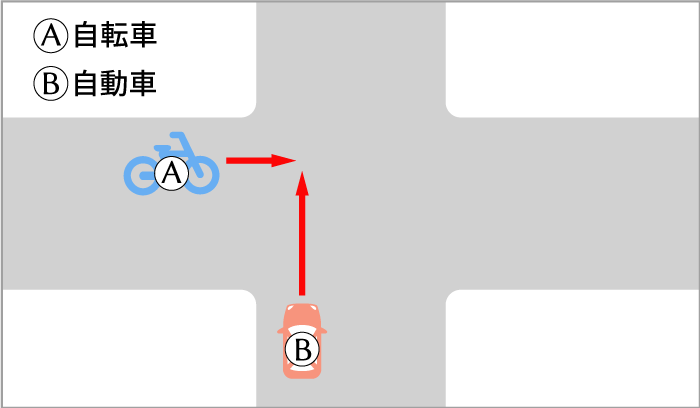

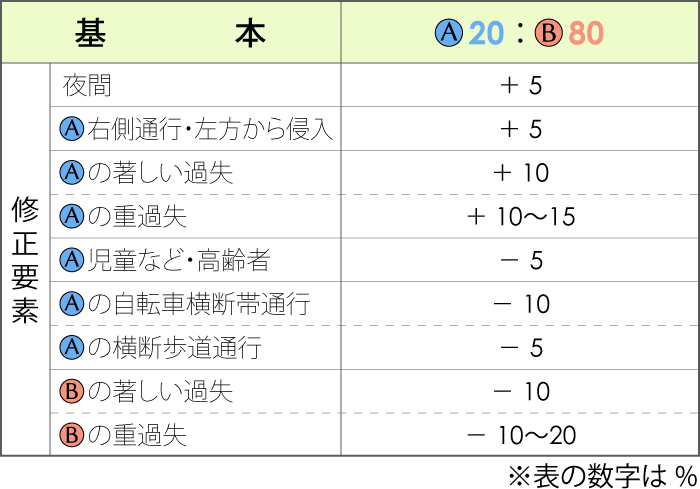

事例10 同幅員の交差点の進入時における自転車(左方)と自動車(右方)の衝突事故

この形態の場合、四輪車同士の場合には、40対60、バイク対四輪車の場合には、30対70だったのが、自転車の場合には、過失割合が20%となっています。

交通事故の過失割合でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)