過失割合8対2の場合の慰謝料と示談金の相場

*タップすると解説を見ることができます。

交通事故の損害賠償では、「過失割合」が大きな問題になる場合があります。

というのは、被害者の方に過失割合がついてしまうと、受け取ることができる慰謝料や示談金(損害賠償金)が減額されてしまうからです。

さらには、加害者側にも損害があれば、被害者の方が過失割合にしたがって損害賠償金を支払わなければいけないく可能性もあります。

被害者なのに損害賠償金を支払わなければいけない、とは理不尽で納得がいかないと思われるかもしれません。

そこで本記事では、過失割合が加害者と被害者で8対2の場合の慰謝料や示談金の相場金額の計算や、注意ポイントなどについて解説していきます。

目次

交通事故の過失割合と過失相殺の

関係とは?

交通事故が起きることには原因があります。

「過失割合」とは、交通事故の発生と損害の拡大についての責任(過失)の割合のことです。

責任(過失)が大きいほうが加害者となり、「加害者90対被害者10」、あるいは「加害者と被害者の過失割合9:1」というように表現します。

この場合は、加害者の過失が9割で、被害者の過失が1割あったということになります。

被害者の方に過失があった場合、その割合にもとづいて慰謝料などの示談金(損害賠償金)を減額することを「過失相殺」といいます。

交通事故の損害賠償実務では、過失割合はとても重要な要素になります。

というのは、過失割合が大きくなれば、被害者の方が受け取る示談金が減ってしまうからです。

逆にいうと、加害者側の任意保険会社としては、支払う示談金額を低く抑えるために、被害者の方の過失割合を大きく主張してくるのです。

過失割合が8:2の場合の慰謝料等の示談金の計算方法

ここでは、過失割合が加害者と被害者で8:2の場合の示談金(損害賠償金)の計算方法について見ていきます。

過失相殺での示談金の計算例①

被害者の方の損害賠償金額:1,000万円

被害者側の過失割合:2割

の場合……

損害賠償金が200万円も減額されてしまい、加害者側の任意保険会社は示談金として800万円を提示してきます。

過失相殺での示談金の計算例②

被害者の方の損害賠償金額:3,000万円

被害者側の過失割合:2割

の場合……

損害賠償金が600万円も減額されてしまい、加害者側の任意保険会社は示談金として2,400万円を提示してきます。

このように、被害者の方にも過失割合がついてしまうと、示談金が減らされて全額受け取ることができなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。

過失割合で注意するべきポイント

被害者に過失割合がつくと

損害賠償金を全額受け取れない

過失割合が10対0の場合、被害者の方は損害賠償金を全額請求することができます。

しかし前述したように、被害者の方に過失割合がついてしまうと、損害賠償金を減額されてしまうので、全額を受け取ることができなくなってしまいます。

たとえば、過失割合が1割の場合は全体の1割分が減額され、2割の場合は2割分が過失相殺で減額されてしまうのです。

被害者でも過失割合がつくと

損害賠償金を支払わなければ

いけない

被害者の方に過失割合がついてしまうと、被害者であっても加害者に対して損害賠償しなければいけない可能性があります。

過失相殺での示談金の計算例①

被害者の損害賠償金額:1,500万円

加害者の損害賠償金額:500万円

過失割合:加害者8対被害者2

1,500万円 × (1 - 0.2) = 1,200万円

加害者が受け取る損害賠償金額

500万円 × (1 - 0.8) = 100万円

この場合、被害者の方は加害者に対して100万円の損害賠償をしなければいけません。

過失相殺での示談金の計算例②

被害者の損害賠償金額:1,000万円

加害者の損害賠償金額:5,000万円

過失割合:加害者8対被害者2

1,000万円 × (1 - 0.2) = 800万円

加害者が受け取る損害賠償金額

5,000万円 × (1 - 0.8) = 1,000万円

このように、被害者の方が受け取る金額より、加害者に支払う金額の方が高くなってしまう場合もあり、次のようなケースが該当します。

- ・加害者が亡くなった、または重傷を負った

場合 - ・加害者の乗用車が高級車の場合

- ・加害者が高所得者の場合 など

損害賠償で自分の保険を使った場合のリスクとは?

上記のように、被害者なのに加害者に損害賠償金を支払わなければいけない場合、被害者ご自身が契約している任意保険を使うかどうか、という選択があります。

というのは、ご自身の任意保険を使うと保険等級が下がってしまい、その後に支払う保険料が値上がりしてしまうからです。

賠償金額によっては、被害者の方が契約している任意保険を使わないほうがいい場合もあります。

そうした場合は一度、保険会社の担当者に問い合わせてみるといいと思います。

過失割合を決めているのは

誰なのか?

過失割合を決めているのは、「最終的には裁判所」ということになります。

ただしこれは、示談交渉が決裂し、訴訟を提起して、裁判で判決までいった場合です。

示談金の提示があった段階では、加害者側の任意保険会社が自社の都合で設定した過失割合を主張しています。

そしてその割合は、保険会社が有利になるように設定されているわけです。

ですから、

なお、基本的な過失割合の判断では弁護士も保険会社も、「別冊判例タイムズ38号」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)や、日弁連交通事故相談センターが発行する「損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)を使用します。

過失割合には基準があり、それをベースにするものの、解釈が違ってくるため示談交渉や裁判では争点になることが多いのです。

被害者の過失割合は0(ゼロ)になりにくいという現実

過失割合で、被害者の方が0(ゼロ)になる場合があります。

加害者の酒酔い運転やセンターラインオーバー、停車中の後方からの衝突などです。

突然の交通事故被害で、「自分は何も悪くない」「加害者の責任が100%」と思う被害者の方もおられると思いますが、じつは過失割合は10対0にはなりにくいという現実があります。

法的には、たとえ被害者の方が交通ルールを守っていたとしても、基本的には交通事故は当事者双方に過失(責任)があるとされます。

特に、自動車同士の交通事故で、被害車両が動いていた場合は、過失割合がついてしまうことが多いといえます。

被害者側も注意をしていれば事故を避けられたかもしれない、と判断されるからです。

過失割合が加害者と被害者で8:2の事故例

基本的な過失割合が8対2になるのはどのような交通事故なのか、ここではおもな事故態様から見てみましょう。

以下、3つのケースに分けて詳しく解説します。

(1)自動車同士の交通事故

(2)自動車とバイクの交通事故

(3)自動車と自転車の交通事故

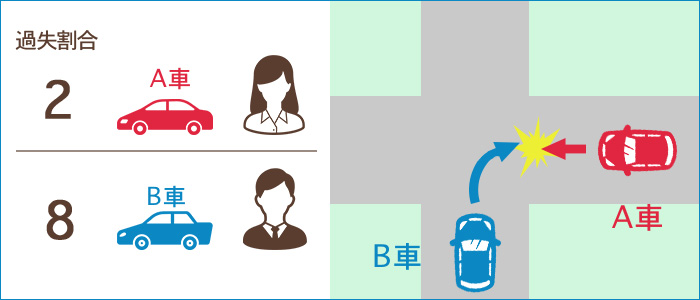

自動車同士の交通事故

①信号機のない交差点で直進車と

右折車が衝突した場合

- ・直進車(A)の過失割合は2割

- ・右折してきた対向車(B)の過失割合は8割

※道路交通法では、直進車のほうが優先されますが、前方を注視して事故を回避するべきとして、2割の過失割合がつけられます。

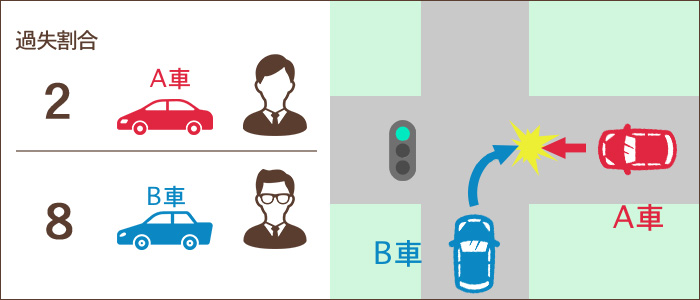

②信号機のある交差点が青信号の際に直進車と右折車が衝突した場合

- ・直進車(A)の過失割合は2割

- ・右折してきた対向車(B)の過失割合は8割

※信号機のある交差点での事故の場合、交差点に進入した時の信号が「青」「黄」「赤」のどれだったのかによって過失割合が変わってきます。

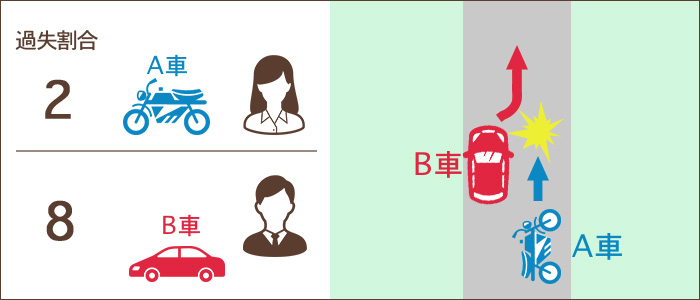

自動車とバイクの交通事故

①後方から直進してきたバイクに

進路変更した先行車両(自動車)が

衝突した場合

- ・バイクの過失割合は2割

- ・進路変更した自動車の過失割合は8割

※車両はむやみに進路を変更してはいけません。

進路変更によって後方車両の速度や方向を急変させる恐れがある時も同様です。

※しかし後続車も、進路変更車が前方を走行していることに注意して、進路変更の合図などで危険を察知するべきだったと判断され、過失がついてしまいます。

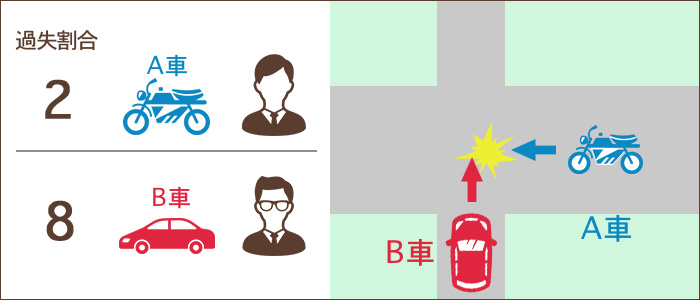

②幅員が広い道路を走行中のバイクと狭い道路を走行中の自動車が衝突した場合

- ・バイクの過失割合は2割

- ・自動車の過失割合は8割

※自動車とバイクの事故では基本、バイクの過失割合が低くなります。

この条件でバイクと自動車が同じスピードで衝突した場合はバイクの過失割合は2割となりますが、どちらかが減速していた場合は、それぞれの過失が小さくなります。

③信号機のない交差点で直進する

バイクと右折自動車が衝突した場合

- ・バイクの過失割合は2割

- ・自動車の過失割合は8割

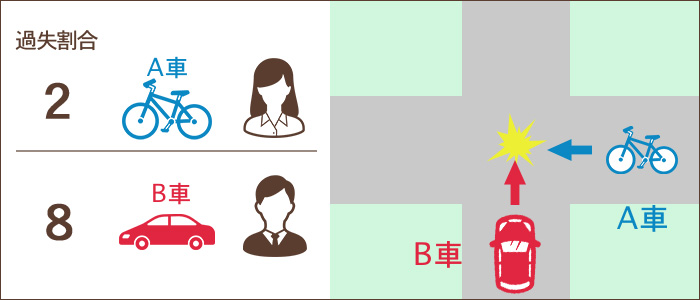

自動車と自転車の交通事故

①信号機のない交差点で直進する

自転車に同幅員の交差道路を

直進してきた自動車が衝突した場合

- ・自転車の過失割合は2割

- ・自動車の過失割合は8割

※自動車と自転車の事故では基本、自転車の過失割合が低くなります。

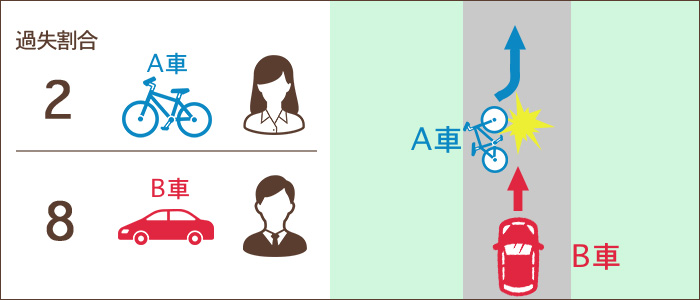

②進路変更をした自転車に後方から

走行してきた自動車が衝突した場合

- ・自転車の過失割合は2割

- ・自動車の過失割合は8割

※自転車の前方に障害物があり、やむを得ず進路変更をした場合の過失割合は1割となります。

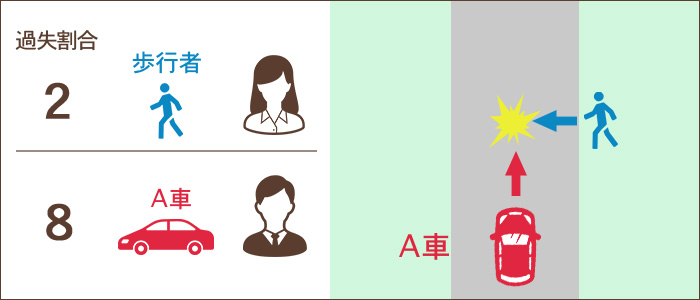

自動車と歩行者の交通事故

①歩行者が交差点ではない場所を歩行していて自動車に衝突された場合

- ・歩行者の過失割合は2割

- ・自動車の過失割合は8割

※基本的に歩行者の過失は小さくなりますが、交差点や横断歩道以外の場所での事故では歩行者に2割の過失がつけられる場合があります。

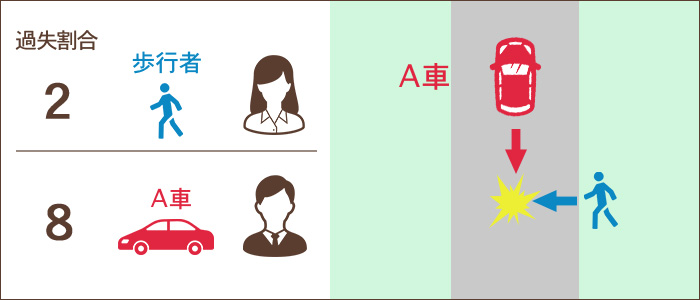

歩行者が自動車の後ろを歩行中に

バックした自動車に衝突された場合

- ・歩行者の過失割合は2割

- ・自動車の過失割合は8割

交通事故コラム②

過失割合の修正要素とは?

(1)過失割合の修正要素について

過失割合は基本の割合が決められています。

ただし、基本割合に被害者側と加害者側の双方に修正要素が加えられて調整されていくのが通常です。

たとえば、上記の信号機のない交差点で直進車(A)と対向右折車(B)が衝突した場合の修正要素は次のようになります。

<過失割合の修正要素の例>

| 直進車(A) | 対向右折車(B) | |

|---|---|---|

| 対向右折車(B)の 早回り右折 |

-5 | +5 |

| 対向右折車(B)の 大回り右折 |

-5 | +5 |

| 対向右折車(B)が合図なし | -10 | +10 |

| 対向右折車(B)が徐行なし | -10 | +10 |

| 対向右折車(B)が直進車(A)の至近距離で右折 | -10 | +10 |

| 対向右折車(B)の 著しい過失や重過失 |

-10 | +10 |

| 直進車(A)の 15km/h以上の速度超過 |

+10 | -10 |

| 直進車(A)の著しい過失 | +10 | -10 |

| 直進車(A)の 30km/h以上の速度超過 |

+20 | -20 |

| 直進車(A)の重過失 | +20 | -20 |

| 対向右折車(B)が右折してから直進車(A)が直進 | +20 | -20 |

著しい過失と重過失について

「著しい過失」

- ・脇見運転等の著しい前方不注意

- ・酒気帯び運転

- ・一般道での15km/h以上 30km/h未満の速度違反

- ・ハンドルやブレーキの著しく不適切な操作

- ・携帯電話の使用、画面を見ながらの運転

- ・ナビの操作、画面を見ながらの運転 など

「重過失」

- ・酒酔い運転

- ・居眠り運転

- ・無免許運転

- ・30キロ以上の速度違反(一般道)

- ・薬物を使用しての運転 など

※重過失は、著しい過失よりさらに大きな過失となるものです。

※重過失は、故意と同等程度とみなされる非常に危険な運転行為で、危険運転致死傷罪の適用が問題になる非常に危険なものであることを認識する必要があります。

被害者の過失割合を低くする

方法とは?

保険会社との交渉を弁護士に

依頼する

前述したように、過失割合を設定して主張してくるのは加害者側の任意保険会社なので、「過失割合に納得がいかない」「過失割合を低くしたい」場合は、加害者側の保険会社と交渉をするべきです。

しかし、相手は損害保険のプロであり、自社の利益のために動いているのですから、被害者の方が交渉しても受け入れることはまずありません。

それに、交通事故を精査して過失割合の修正要素をしっかり主張していくのは、被害者の方にとっては、かなり難しいことだと思います。

そこで頼りになるのが、交通事故に精通した弁護士です。

被害者の方から依頼を受けた弁護士は、代理人として保険会社との交渉を行ない、過失割合の修正を主張していくので、被害者の方の過失割合を変更できる可能性があります。

なお、弁護士に依頼するメリットには次のようなことがあります。

| ①ご自身の正しい後遺障害等級を 知ることができる。 |

| ②等級が間違っていたら、異議申立をして 正しい等級認定を受けることができる。 |

| ③正しい過失割合を知ることができ、 修正の交渉を任せることができる |

| ④適正な弁護士(裁判)基準で計算した 慰謝料額がわかる。 |

| ⑤結果的に慰謝料などの損害賠償金が 増額する可能性が高い。 |

| ⑥加害者側の任意保険会社との難しく、 煩わしい示談交渉から解放される。 |

| ⑦裁判を起せば、さらに損害賠償金が 増額して、弁護士費用を保険会社から支払わせることもできる。 |

過失割合の片側賠償を求める

交通事故の内容から過失割合を10対0にすることは難しくても、9対0や8対0にすることができます。

これを「過失割合の片側賠償」といいます。

片側賠償が成立すると、被害者の方としては、損害賠償金を全額受け取ることはできないにしても、加害者への損害賠償をしなくてもいいというメリットがあります。

たとえば、次の条件の場合で考えてみます。

片側賠償の具体例①

「過失割合が8対2の場合」

- ・被害者の方の損害賠償金額:1,000万円

- ・受け取る金額:800万円

1,000万円 × (1 - 0.2)) = 800万円

- ・加害者の損害賠償金額:3,000万円

- ・受け取る金額:600万円

3,000万円 × (1 - 0.8)) = 600万円

※この場合、加害者側の損害額が大きいため、被害者の方が支払わなければいけない損害賠償金も大きくなります。

「過失割合が8対0の場合」

- ・被害者の方の損害賠償金額:1,000万円

- ・受け取る金額:800万円

- ・加害者の損害賠償金額:3,000万円

- ・受け取る金額:0万円

※この場合、被害者の方の過失は0(ゼロ)なので、加害者側への支払はなくなり、800万円を受け取ることができます。

片側賠償の具体例②

「過失割合が8対2の場合」

- ・被害者の方の損害賠償金額:500万円

- ・受け取る金額:400万円

500万円 × (1 - 0.2)) = 400万円

- ・加害者の損害賠償金額:2,000万円

- ・受け取る金額:400万円

2,000万円 × (1 - 0.8)) = 400万円

※この場合、加害者側の損害額が大きいため差し引き0(ゼロ)となり、被害者の方が受け取ることができる損害賠償金は0(ゼロ)になってしまいます。

「過失割合が8対0の場合」

- ・被害者の方の損害賠償金額:500万円

- ・受け取る金額:400万円

- ・加害者の損害賠償金額:2,000万円

- ・受け取る金額:0万円

※この場合も、被害者の方の過失は0(ゼロ)なので、加害者側への支払はなくなり、400万円を受け取ることができます。

このように、加害者側の損害額が大きい場合は、片側賠償に切り替えて弁護士に示談交渉を依頼するという選択も必要になってきます。

みらい総合法律事務所では死亡事故と後遺症事案について、随時、無料相談を行なっています。

過失割合の示談交渉でお困りの際は、まずは一度ご相談下さい。

↓↓

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)