車線変更や幅寄せによる交通事故の過失割合をわかりやすく解説!

車線変更や幅寄せが原因の交通事故は、過失割合で揉めることが多い事故でもあります。

被害者の過失が問われる場合、請求できる賠償金の額は減りますし、事故の状況によって過失割合は変動するので注意が必要です。

本記事では、車線変更や幅寄せによる交通事故の過失割合について、事故が発生した状況別に解説します。

目次

車線変更・幅寄せとは

車線変更や幅寄せは、状況次第では道路交通法に違反する運転操作となる場合があるので気を付けてください。

車線変更の定義と基本ルール

車線変更とは、走行中に異なる車線へ移動することをいいます。

車線変更を行う際は、安全を確保するためにミラーや目視で後続車の位置を確認し、適切なタイミングで車線を変更することが求められます。

道路交通法施行令第21条では、進路変更を行う3秒前にウインカーなどによる合図を出すことが定められています。

ウインカーを出さなかった場合や、ウインカーを出してからすぐに車線変更をした場合、適切な合図が行われなかったと判断されるため注意が必要です。

また、道路交通法第26条の2では進路変更の禁止について規定されており、次のような条件下では進路変更をしてはなりません。

- みだりに進路を変更すること

- 進路変更後、後方から接近する車両の速度や進行方向を急に変更させる恐れがある場合

- 進路変更禁止の道路標識(※)がある場所での進路変更

※進路変更禁止の道路標識とは、主に交差点の手前や特定の区間で設置される、一般的に黄色い実線で示される標識のことです。下の写真では黄色の実践部分から進路変更禁止となります。

幅寄せのリスクと危険性

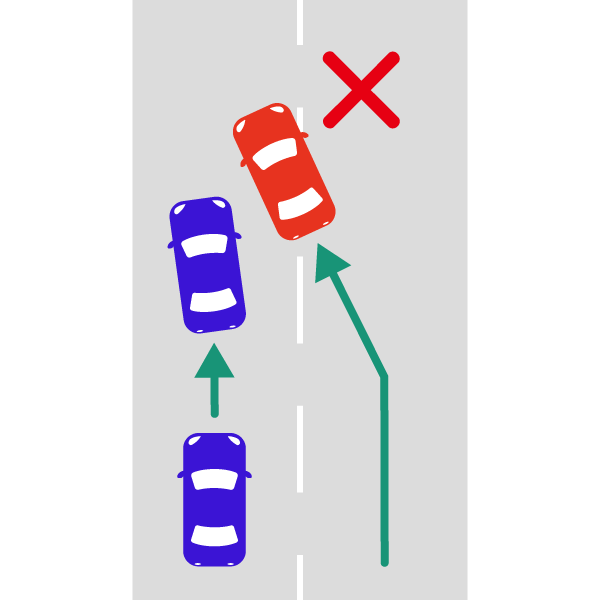

幅寄せとは、車両を進行方向の左右どちらかに寄せる運転操作のことをいいます。

一般的には、駐車時や道路の端に停止する際に行われますが、不適切な幅寄せは他車との接触事故を引き起こす可能性があり、非常に危険です。

また、道路上での急な幅寄せは、他の車両の進路を妨げるだけでなく、危険運転とみなされる場合があるため行ってはなりません。

駐車時に幅寄せを行う際は、後方確認を怠ると歩行者との接触事故が発生するリスクが高くなりますので、周囲の安全を十分に確認した上で慎重に操作することが求められます。

車線変更事故のケース別過失割合

車線変更時に発生した事故でも、事故が起きた場所や状況によって過失割合が異なるため、ケース別の過失割合を紹介します。

※過失割合とは、交通事故において事故の当事者それぞれの責任の割合を表したものです。

たとえば、事故の責任が「9:1」のように数値で表され、数字が大きいほど過失の割合が大きいことを表します。

過失割合について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

車線変更事故の基本的な

過失割合

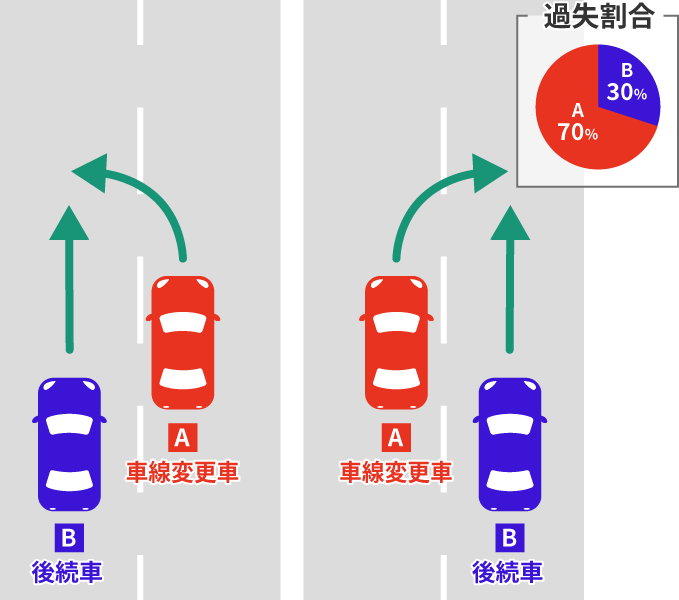

車線変更事故では、基本的な過失割合は「車線変更車:後続車=7:3」とされています。

車線変更車の過失割合が高くなるのは、車線変更を行う側が安全確認を徹底する義務を負うためです。

道路交通法では、みだりに進路を変更することや、進路変更後に後方から接近する車両の速度や進行方向を急に変更させる恐れがある場合の車線変更を禁止しています。

したがって、ウインカーを出して車線変更したとしても、車線変更車側の責任が重くなるので注意してください。

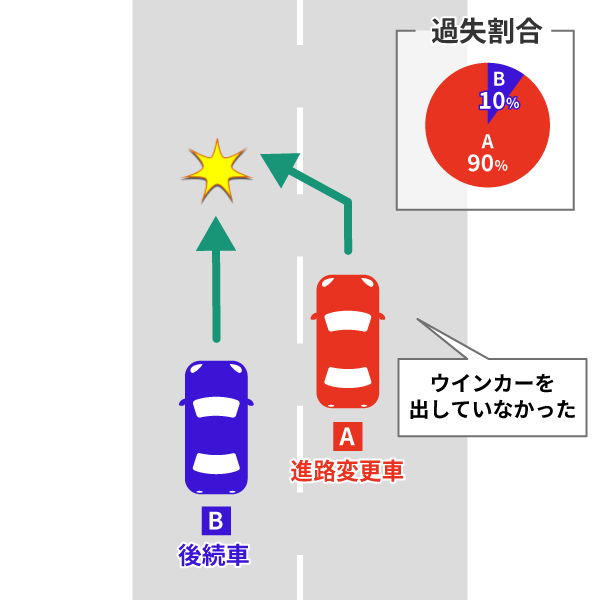

車線変更時にウインカーを

出さなかった場合の過失割合

ウインカーを出さずに車線変更した場合や、進路変更禁止の道路で車線変更した場合の過失割合は、「車線変更車:後続車=9:1」です。

車線変更をする際は合図をしなければならないため、ウインカーを出さずに車線変更した場合、通常よりも車線変更車側の過失が重くなります。

車線変更の合図は、進路を変える3秒前には出さなければならないことから、ウインカーを出すタイミングが遅い場合についても、合図をしていないものと判断されることがあります。

一方で、過失割合が10対0にならないのは、車線変更車と接触した後続車も周囲の車が急な車線変更など、不測の事態も想定しながら運転をすることが求められるためです。

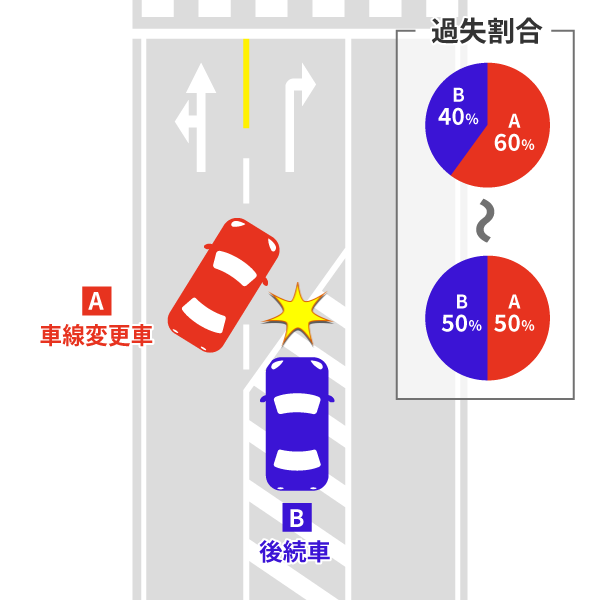

ゼブラゾーン走行車との事故の

過失割合

車線変更時にゼブラゾーン走行車と接触事故が起きた場合、過失割合は「車線変更車:後続車=5~6:4~5」になる可能性があります。

ゼブラゾーン(導流帯)は、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する目的があり、交差点の手前に設置されていることが多いです。

道路交通法上において、ゼブラゾーン上の走行は禁止されているわけではありません。

しかし、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する目的で設置されている以上、みだりに進入すべきではないと考えられています。

そのため、車線変更車とゼブラゾーンを走行していた車が事故を起こした場合には、通常の事故に比べて、ゼブラゾーンを走行していた車の過失が10〜20%加算されることが多いです。

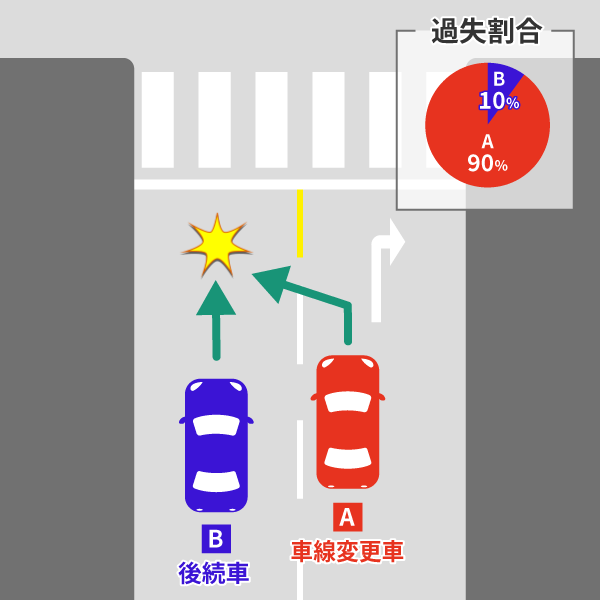

交差点付近での車線変更時に

起きた事故の過失割合

交差点付近での車線変更時に追い越しのための車線変更をして事故が発生した場合、過失割合は「車線変更車:後続車=9:1」になります。

交差点付近での車線変更は、進行方向を変える車両が多く、事故の発生頻度が高いポイントの一つです。

道路交通法第30条では、交差点の手前30m以内の場所での追い越しを禁止しているため、追い越しするための車線変更は道路交通法に違反する行為となります。

右折や左折をする車両が十分な確認を行わずに車線変更をすると、後続車と接触する危険性が高まります。

そのため、接触事故が発生した場合は、進路を変更した側の責任がより重く問われることになるので注意してください。

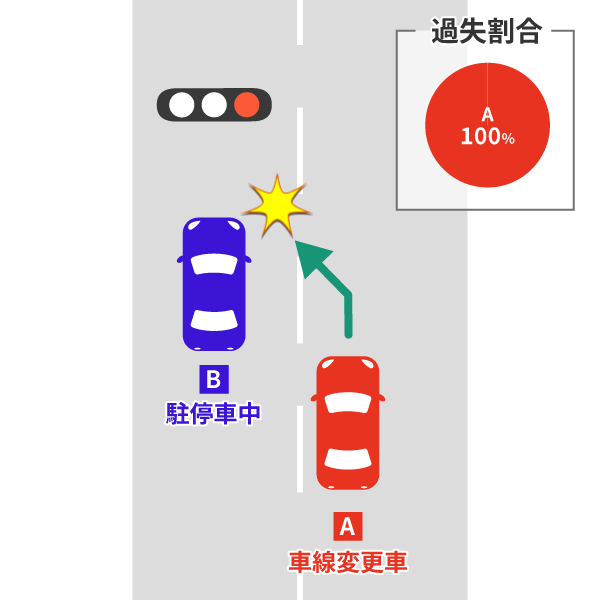

駐停車中の車に衝突した場合の過失割合

駐停車中の車に衝突した場合、過失割合は「車線変更車:駐停車=10:0」となり、全面的に車線変更した側の過失が問われます。

原則として、駐車または停車している車には過失がないため、事故が発生した際は、車線変更を行った車が周囲の安全確認を怠ったと判断されます。

ただし、駐車していた場所が駐車禁止区域だった場合など、駐停車車両にも過失があると認められる状況では、過失割合が10対0にならない可能性があるため注意が必要です。

高速道路で車線変更事故に遭った

場合のケース別過失割合

高速道路では、速度域や交通の流れが一般道とは異なるため、車線変更時の事故における過失割合の判断基準も一般道とは違います。

高速道路上の車線変更による

事故の過失割合

高速道路での車線変更による接触事故の過失割合は、「車線変更車:後続車=8:2」となることが多いです。

一般道における基本的な過失割合は「車線変更車:後続車=7:3」ですが、高速道路は一般道よりも速度域が高いため、運転手には一層の注意義務が課されています。

そのため、一般道で発生する車線変更時の事故と比べ、高速道路では車線変更した側の過失がより問われる傾向があるので注意してください。

追越車線から走行車線に移る際に発生した事故の過失割合

高速道路において、追越車線から走行車線へ移る際の事故の基本過失割合は、「車線変更車:後続車=7:3」となります。

追越車線を走行する車は、進路変更時に後続車の速度や進行方向を急に変更させないよう注意する義務があるため、過失割合が高くなります。

ただし、後続車が速度超過していた場合など、適切な車間距離を確保していなかった場合には、過失割合が調整されることがあります。

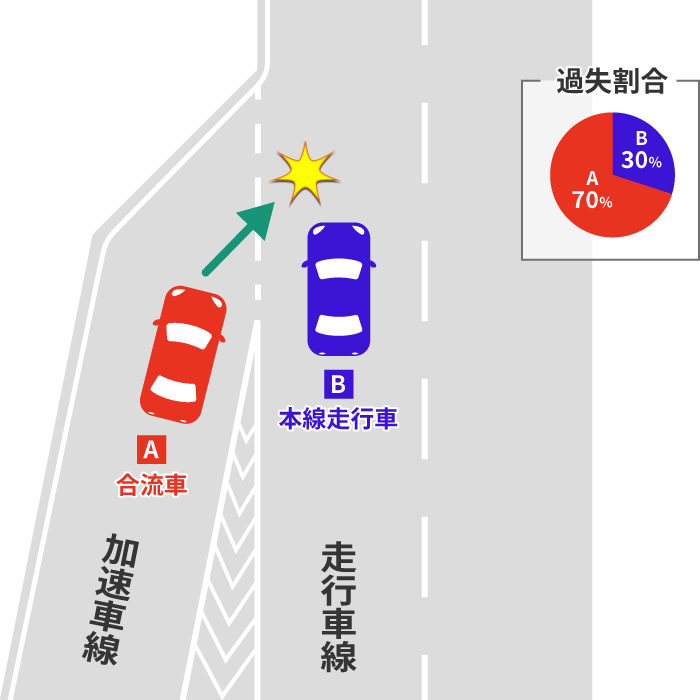

合流地点で発生した事故の

過失割合

加速車線から本線に合流する際に発生した事故の基本過失割合は、「合流車:本線走行車=7:3」となります。

高速道路の加速車線とは、ランプウェイ(高速道路の入り口)から本線車道へ合流する際に設けられた、車両が本線速度に合せて加速するための車線のことです。

道路交通法第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)では、本線車道を通行する自動車がある場合、合流する車両は進行妨害をしてはならないと定められています。

そのため、合流時に発生した衝突事故では、合流車側の過失が問われることになります。

ただし、合流地点では本線車も合流があることを予測できるため、一般的な車線変更事故の過失割合に比べると、被害者(本線車)の過失割合が高くなる傾向があります。

修正要素がある場合の過失割合

車線変更による交通事故は、基本的に車線変更した側の過失が重くなりますが、過失割合を判断する際は、後続車側の過失も考慮されます。

たとえば、後続車に速度超過があった場合や、車線変更を予測せずに過度に接近していた場合などの修正要素があるときは、後続車側の過失割合が加算されます。

修正要素は、過失割合を調整する要因のことをいい、最終的な過失割合は加害者と被害者の修正要素を加味したうえで決定します。

そのため、交通事故が発生した際は、修正要素の有無も確認しなければなりません。

車線変更車の加算要素

- 車線変更の合図遅れ、合図なし

- 進路変更禁止区間の走行

- 著しい過失、重過失

直進車の加算要素

- 速度違反、急加速

- 分岐点、出入口付近

- 著しい過失、重過失

車線変更事故の過失割合の判例

車線変更による事故に関する過失割合の判例を紹介します。

進路変更の合図なしとされた

判例

徳島地裁の令和3年10月8日の判決(自動車保険ジャーナル2112号)は、進路変更による交通事故における過失割合を「進路変更車:直進車=10:0」とした事例です。

本件は、片側3車線の道路の第3車線を走行していた車が、路外の駐車場に入るために進路を左へ変更し、第2車線と第1車線を横切ろうとした際、第1車線を走行していた単車と衝突して発生した事故です。

一般的に、車線変更による事故では、被害者側にも一定の過失が認められることがあります。

しかし、本件では、車線変更車が第3車線から路外へ出るために合図を出したものの、第1車線を走行していた単車がこれを認識するのは困難であると判断され、直進車側の過失は認められませんでした。

一方、車線変更車については、進路変更の合図が適切に行われていなかった点が問題視されたため、過失割合が「進路変更車:直進車=10:0」となりました。

車線変更事故における示談交渉の

注意点

交通事故の損害賠償金や慰謝料は、示談交渉によって決まります。

納得のいく補償を受けるためには、過失割合の確認だけでなく、保険会社との対応も重要です。

過失割合で損害賠償金の額は

大きく変動する

過失割合は事故の責任を決定する重要な要素であり、示談交渉に大きな影響を与えます。

過失割合が10対0の場合、加害者に全面的な責任があるため、算出された損害賠償金を全額請求できます。

一方、過失割合が8対2のケースでは、被害者にも2割の過失があるため、過失相殺が行われます。

過失相殺とは、事故の責任が双方にある場合に、被害者の過失割合に応じて損害賠償額が減額される制度です。

被害者に2割の過失がある場合、請求できる損害賠償金も2割減額されますが、加害者に修正要素がある場合は、過失相殺の割合が調整されることがあります。

また、複数車線が交錯するエリアでは、過失割合の判断が複雑になるため、示談交渉ではドライブレコーダーの映像や目撃証言が重要となります。

保険会社との示談交渉は

難航しやすい

加害者が任意保険に加入している場合、保険会社の担当者が示談交渉の場につくことになります。

保険会社は、交通事故の状況に応じた損害賠償金を提示しますが、提示された金額が必ずしも適正であるとは限りません。

保険会社の立場としては、賠償金額が大きくなるほど支出が増えるため、負担額を軽減する目的で補償額を低く見積もることも考えられます。

被害者側にも過失がある場合、保険会社はその過失を考慮した過失割合を提示しますが、提示された過失割合に納得できないときは、適切な主張を行わなければなりません。

しかし、被害者側の主張に対して、保険会社が反論してくることも考えられるため、事前に証拠を揃えたうえで交渉に臨むことが重要です。

示談交渉で代理人を立てる

必要性

示談交渉では、保険会社の担当者が専門的な知識をもとに交渉を進めるため、被害者が十分な知識を持たずに対応すると、不利な条件で合意してしまう可能性があります。

特に、保険会社は過失割合の調整や損害賠償金の減額を図ることがあるため、適切な主張を行うには、法律や交渉の専門家である代理人の支援を受けることが重要です。

弁護士などの代理人を立てることで、事故の証拠を整理し、適正な損害賠償額を求めることが可能になります。

また、保険会社との交渉を円滑に進めるだけでなく、精神的負担の軽減にもつながるため、示談交渉を行う際は弁護士に依頼することも検討してください。

車線変更や幅寄せに関する

トラブルは弁護士に要相談

車線変更や幅寄せによる事故は、過失割合の判断や示談交渉が複雑になることが多く、示談交渉が円滑にまとまらないことも想定されます。

加害者が加入する保険会社と示談交渉を行う場合、被害者が十分な知識や経験を持たずに交渉に臨むと不利になりやすいため、交渉を始める前に法律の専門家である弁護士に相談しながら進めることが重要です。

弁護士に依頼することは、交渉を有利に進められるだけでなく、事故に関する手続きを一任できるメリットもあります。

そのため、車線変更や幅寄せのトラブルに遭った場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが大切です。

みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)