バイクのすり抜けは違反?交通事故に遭った場合の過失割合を解説

バイクが車の脇をすり抜ける行為は、交通事故が発生するリスクがあり、非常に危険です。

場所によっては、すり抜け走行自体が違法となる場合があるほか、すり抜ける際に自動車などと接触した際には、交通事故の過失責任が問われることになります。

本記事では、バイクのすり抜け走行が違反となるケースと、すり抜け事故が発生した際の過失割合について解説します。

目次

バイクのすり抜け走行とは

バイクのすり抜け走行は、バイクが車の脇や間を通過する運転方法です。

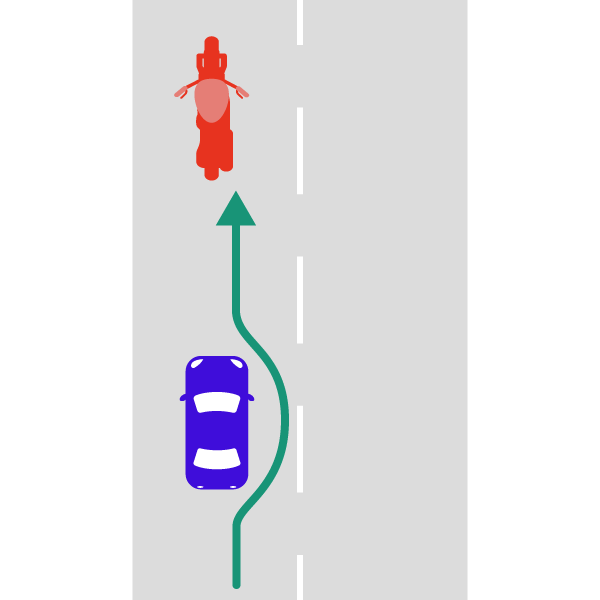

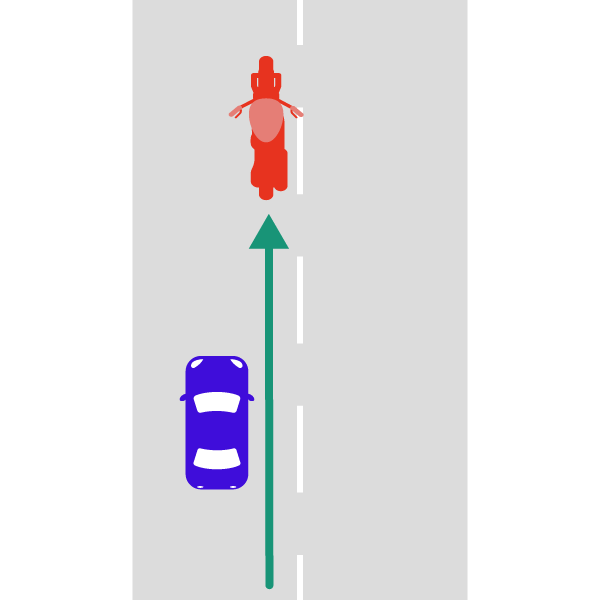

道路交通法には「すり抜け」という表現はありませんが、「追い越し」や「追い抜き」が、一般的にすり抜けとして扱われています。

バイクの追い越しは、車線変更をして前方の車を追い抜き、そのまま直進する、または再度車線変更をして、追い抜いた車の前に出る行為です。

バイクの追い抜きは、車線変更をせずに前方の車を追い抜いて、前に出る行為です。

車の脇をすり抜けて走行することで、目的地まで早く到着できるメリットがある一方、すり抜けする際は、車と接触しやすくなります。

前方を走行している車がバイクに気付かなかった場合、追突や接触事故のリスクが高まるため、すり抜け走行をするときは、場所やタイミングを見極めることが大切です。

バイクのすり抜け走行が違反となるケース

バイクのすり抜け走行の方法を誤ると、道路交通法違反となります。

交通ルールに違反すれば罰則が科されますし、安全確認を怠ったすり抜けは事故の原因となるので注意してください。

禁止場所での追い越し・

追い抜き

道路交通法第30条では、追い越しを禁止する場所を定めています。

- 道路の曲がり角付近

- 上り坂の頂上付近

- 勾配の急な下り坂

- トンネル

- 交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯の手前30m以内

交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯の手前30m以内の場所においては追い抜きも禁止となっているため、それらの場所ですり抜け走行をしたときは、道路交通法違反となります。

白色・黄色の実線のはみ出し

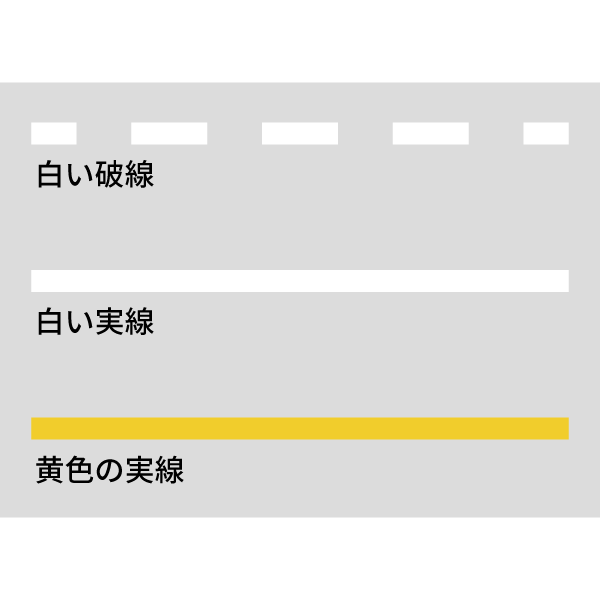

道路の車線には3種類あり、実線の車線をはみ出した場合、道路交通法違反となります。

| 白い破線 | 道幅6m未満の道路に使われている。 はみ出しての追い越し、追い抜きは 認められている |

|---|---|

| 白い実線 | 道幅6m以上の道路に使われている。 はみ出し禁止 |

| 黄色の実線 | 道幅6m未満の道路に使われている。 追い越す目的でのはみ出しは禁止。 ただし、乗降中のバスなど駐停車している車を避ける必要がある場合は車線変更をして追い越しが可能。 |

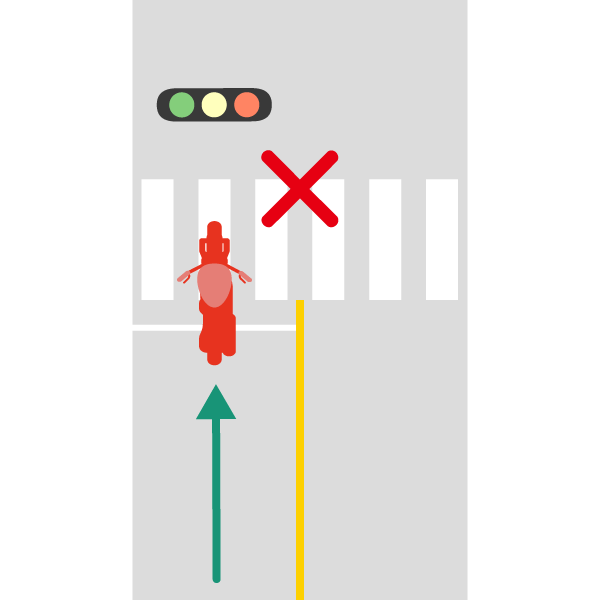

割り込み行為

渋滞時や信号待ちの際に、停止している車の間を通過して前方に割り込む行為は、道路交通法第32条で禁止されています。

また、信号待ちをしている車の前に割り込んだ際に停止線を越えてしまった場合、信号無視扱いになるので注意が必要です。

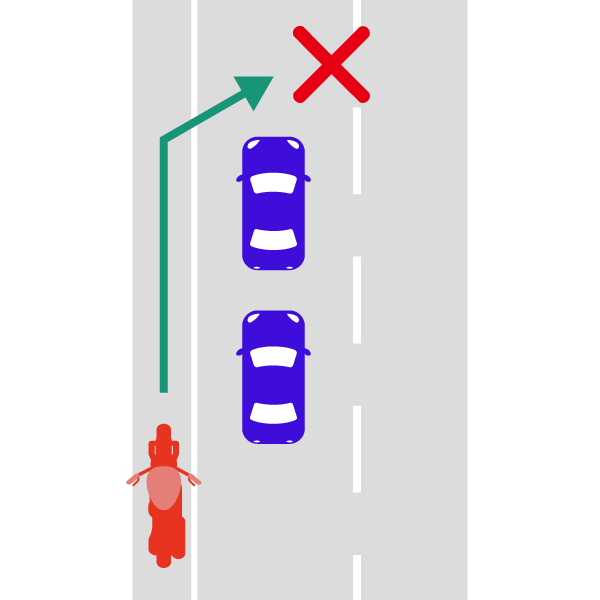

左側からの追い越し

道路交通法第28条では、追い越しする際は原則右側を通行しなければならないと規定しています。

左側から追い越しすると道路交通法に違反するだけでなく、巻き込み事故が発生する恐れがあるため、右側から追い越してください。

路側帯からの追い抜き

バイクで歩行者用路側帯を通行し、前方車を追い抜く行為は違法です。

車道外側線が路肩に該当する場合には、路肩を通過して追い抜く行為は違反にはなりません。

しかし、車道外側線が路側帯のときは、バイクの通行は禁止となっていますので、路側帯を通っての追い抜きはできないので注意してください。

なぜバイクのすり抜け事故が

多いのか

バイクと車を運転する人では、すり抜け走行に対する認識が異なり、それが事故の要因となるケースが少なくありません。

一部のライダーはすり抜け走行を「通常の運転方法」と捉える方もいますが、車の運転手にとってはバイクのすり抜け走行は「予測しづらい動き」です。

車の運転手は、すり抜けてくるバイクを視認しにくいため、進路変更時にバイクの位置を正確に把握できず、接触してしまうことがよく見られます。

また、停車中の車が突然動き出す可能性を考慮していないライダーは、進路変更する車への対応が遅れ、接触事故を引き起こすことがあります。

バイクは四輪車と比べて車体が小さく、機動性が高いため、「車の間をすり抜けても問題ない」と考えやすい傾向があるのも、すり抜け事故が起こりやすい要因の一つです。

すり抜け走行が引き起こす典型的な事故例

バイクがすり抜け走行をした際に発生する事故には、次のようなものがあります。

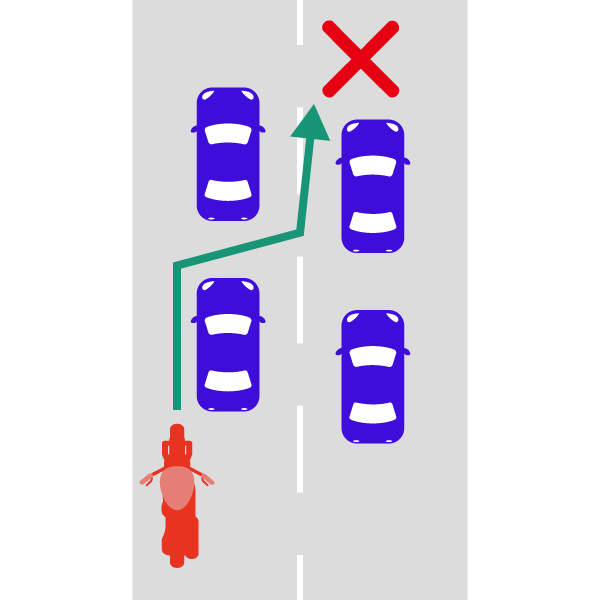

車線変更時の接触事故

すり抜け走行中のバイクが車の側方を通過している際に、四輪車が急に車線変更を行い接触するケースが多く見られます。

ドライバーがバイクの存在を認識していない場合、車線変更時にバイクを巻き込み転倒事故が発生することがあります。

車がドアを開けた際の接触事故

車が駐車スペースに停車している場合、バイクが車の脇を走行することがありますが、ライダーが停車中の車のドアが開いたことに気が付かず、そのまま衝突してしまうケースがあります。

駐車以外の場合でも、渋滞時や信号待ちの際に自動車のドアが開く可能性はあるため、ライダーの反応が遅れると事故が生じるので注意してください。

交差点付近での巻き込み事故

車が交差点で右折や左折を行う際、すり抜け走行中のバイクが車の内側に入り込み、ドライバーの視界に入らないまま巻き込まれる事故も起きています。

特に大型車は視認性が低いため、巻き込み事故が発生する危険性が高いので注意が必要です。

バイクのすり抜け事故における

ケース別の過失割合

バイクのすり抜け事故では、状況によって過失割合が大きく異なるため、ケースごとの過失割合をご紹介します。

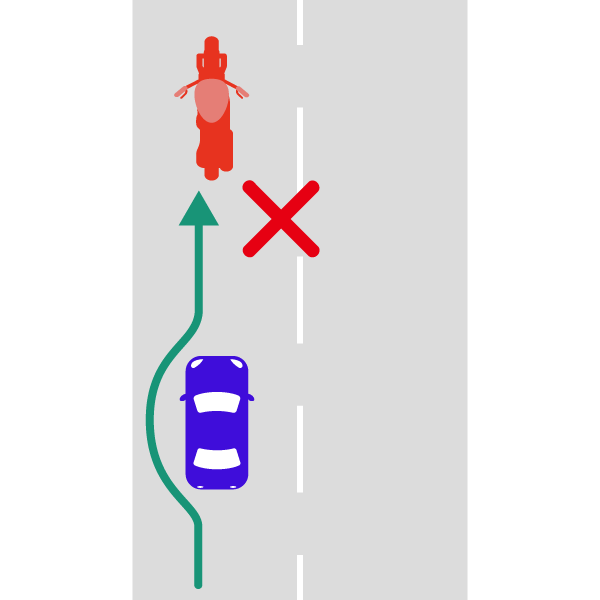

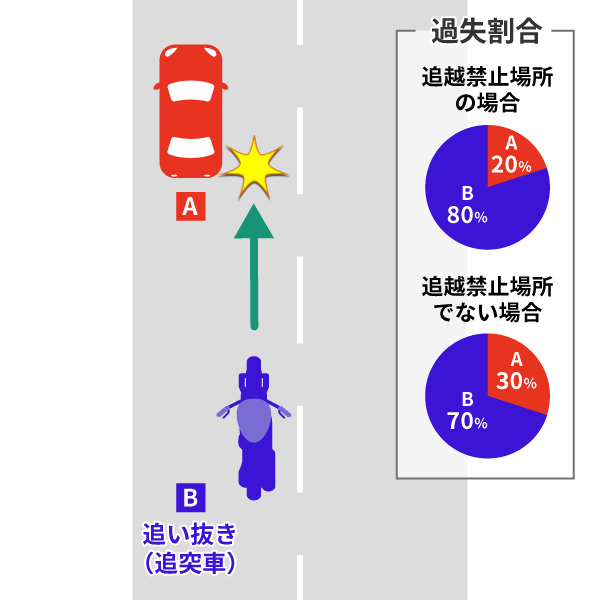

バイクが前方車を追い抜いた

ときに発生した事故

前方車を追い抜いた際に接触した場合、過失割合は追越禁止場所の場合は「車:バイク=2:8」、追越禁止場所でない場合は「車:バイク=3:7」となります。

前方を走行する車を追い抜く際は、車の動向に注意しながら運転することが求められるため、原則としてバイク側に責任があると判断されます。

ただし、前方車が急ブレーキや蛇行運転をしていたなど、車側にも非がある場合には、過失割合が変わってきます。

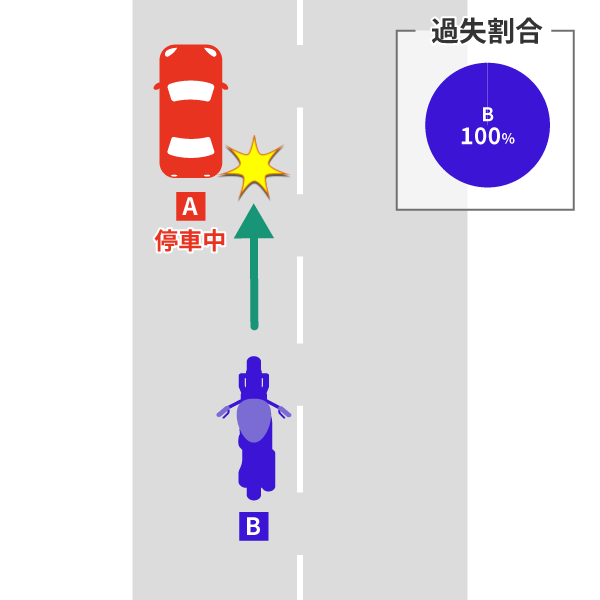

バイクと停車中の車との事故

停車中の車の脇をすり抜ける際に接触した場合、過失割合は「車:バイク=0:10」となります。

車が適切な場所に駐車・停車していた場合、車側には過失が認められず、バイクの運転手が全面的に責任を負うことになります。

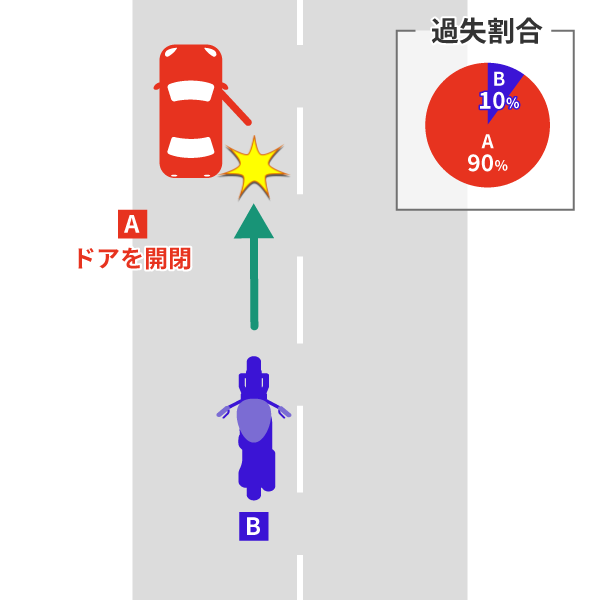

バイクとドアが開いた車との

事故

バイクが停車中の車の横をすり抜ける際、車のドアが開いたことで接触事故が発生した場合、過失割合は「車:バイク=9:1」となります。

車の運転手は、ドアを開ける前に前後の状況を確認する義務があるため、停車中の車との接触事故であっても、車側に事故が発生した責任が問われます。

ただし、バイク側が法定速度を超過して走行していた場合や、安全確認が不十分だった場合は、過失割合が高くなるため注意が必要です。

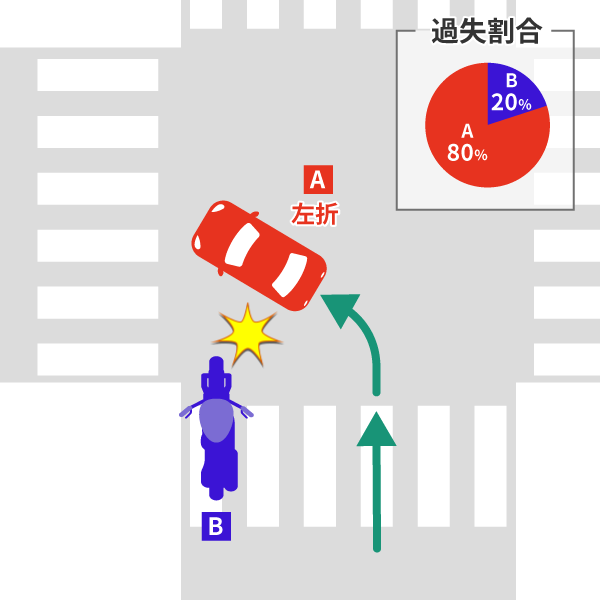

バイクと左折車との事故

車が左折する際に、すり抜けようとしたバイクと接触した場合、過失割合は「車:バイク=8:2」となります。

車の運転手は、左折する際に、後方からバイクなどが接近していないかを確認しなければなりません。

そのため、左折時に後方から直進してきたバイクと接触した場合には、車側の過失割合が高くなります。

ただし、バイク側も前方の車が左折することを認識していれば、接触を回避できた可能性があるため、被害者であるバイク側にも一定の過失が問われる点には注意が必要です。

渋滞中に交差点の直進車との

事故

道路が渋滞している場合に、車の脇をバイクがすり抜けている時、信号のない交差点で交差する道路を直進してくる車と接触した場合、基本過失割合は、「車:バイク=7:3」となります。

バイクすり抜け事故の過失割合に

納得できない場合の対処法

バイクのすり抜け事故では、過失割合の判断で揉めることも想定されますので、過失割合に納得できない場合の対処法をご紹介します。

過失割合の算定方法

過失割合は、過去の裁判例や判例をもとに、事故類型ごとに定められた「基本過失割合」に修正要素を加味して算定します。

修正要素は、個別の事情を考慮し、過失割合を加算・減算する要因をいいます。

たとえば、交通事故の加害者が速度超過や脇見運転をしていた場合、加害者の過失割合は加算されます。

反対に、被害者が高齢者や子ども(児童)などの交通弱者であった場合、減算の修正要素が適用され、被害者の過失割合は下がります。

示談交渉をする際のポイント

交通事故の慰謝料は、被った損害だけでなく、過失割合によっても変動します。

被害者にも過失があるケースでは、過失相殺により受け取れる慰謝料が減額されます。

加害者が保険会社に加入している場合、保険会社と示談交渉を行うことになりますが、提示される過失割合が必ずしも適正とは限りません。

そのため、相手方から過失割合が提示された際は、過去の判例などと照らし合わせながら慎重に確認し、必要に応じて適切な主張を行うことが求められます。

また、被害者が正当性を主張するためには、証拠書類の提出が不可欠です。

ドライブレコーダーの映像や事故現場の目撃証言は重要な証拠となるため、示談交渉の前に準備しておくことが大切です。

バイクのすり抜け事故の示談

交渉を弁護士に依頼すべき理由

被害者自身が過失割合の妥当性を判断するのは難しく、保険会社との交渉が難航する可能性があります。

加害者側の保険会社は、支払う保険金を抑えるために、被害者に不利な過失割合を提示することがあるため、専門的な知識を持つ代理人が交渉に関与することが望ましいです。

弁護士は、被害者に代わって示談交渉を行い、専門的な視点から適正な過失割合を主張することができます。

被害者側の主張が認められれば、当初提示された金額以上の慰謝料を受け取れる可能性があるため、過失割合に納得できないときは弁護士に相談することをおすすめします。

バイクに関する交通事故の

トラブルは弁護士に要相談

バイクのすり抜け走行は、場所によっては違法となるため、注意が必要です。

交通ルール違反が原因で事故が発生した場合、バイク側が加害者となる可能性が高くなります。

すり抜け事故では、過失割合の判断や保険会社との交渉が重要となり、適切な対応が求められます。

交通事故の被害者となったときは、負傷した状態で示談交渉や事故対応を進めなければなりません。

交渉が難航すると精神的な負担も増すため、早めに弁護士へ相談し、必要に応じて手続きの代行を依頼してください。

みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)