交通事故の異議申立|後遺障害等級に納得いかない時の対処法

交通事故における「異議申立」をご存じでしょうか?

被害者の方が、「それは違うのではないか?」と意見や願いを強く主張するわけですから、何か大きな問題が起きていそうです……。

そこで本記事では、そもそも後遺障害等級の異議申立とは何なのか?

どのように主張・申請すればいいのか?

また注意するべきポイントなどについてもお話ししていきます。

異議申立とは?

交通事故の被害者の方は慰謝料や逸失利益などの各損害項目を合わせた損害賠償金を受け取る権利があります。

しかし、後遺障害等級が決定しないと金額の算定ができないため、等級はとても大切なものです。

異議申立とは、認定された自賠責後遺障害等級が低いため不満がある、あるいは後遺障害等級が認定されなかったため納得がいかない、といった場合に正しい等級を新たに申請する手続きです。

異議申立は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関に申請します。

<注意ポイント>

・ご自身の後遺障害等級が認定されることで、慰謝料などの損害賠償金額が決まる。

・認定された後遺障害等級が正しいとは限らない、ということに注意する必要がある。

(2)後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請には、次の2つの方法があります。

「事前認定」

加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社を通して手続きをしてもらう方法。

「被害者請求」

ご自身で自賠責保険に対して請求する方法。

どちらの申請方法にも、それぞれメリットとデメリットがあるため、ご自身の経済状況や立場などによって選択するのがいいでしょう。

(3)後遺障害等級と慰謝料の関係とは?

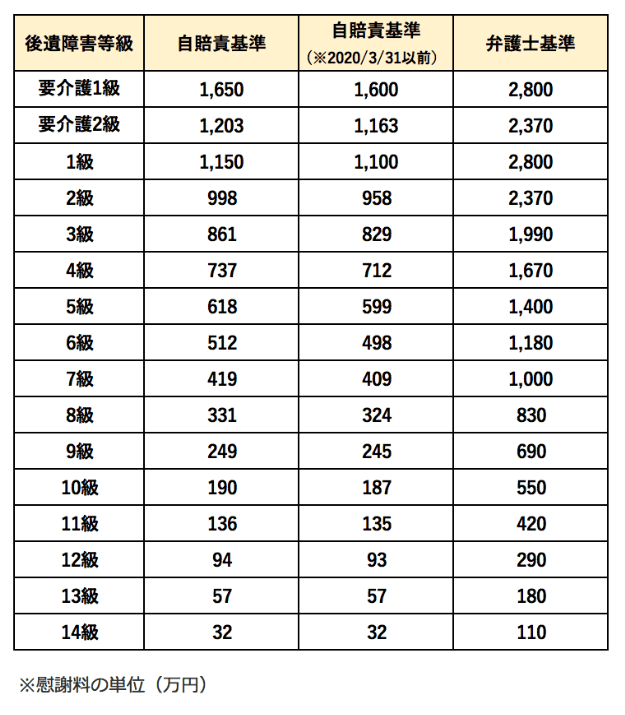

後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級までが設定されており、後遺障害慰謝料の金額が変わってきます。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

慰謝料などの算定では、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」という3つの基準があり、弁護士(裁判)基準がもっとも高額で、自賠責基準がもっとも低額になります。

入通院でケガの治療を受けた場合、入通院慰謝料や休業損害を受け取ることができますが、症状固定と同時に受け取ることができなくなります。

しかし、後遺障害等級が認定されると、その代わりに後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。

なぜ正しい後遺障害等級が認定されないのか?

後遺障害等級認定で気をつけていただきたいのは、必ずしも正しい後遺障害等級が認定されるわけではないということです。

・もっと高い後遺障害等級が認定されるはずだ!

・後遺障害等級が認定されないのは、おかしいのではないか?

このように感じている被害者の方もいらっしゃるでしょう。

ではなぜ、正しい後遺障害等級が認定されないことが起きるのでしょうか?

(1)提出書類に不備や間違いがある!?

後遺障害等級の最終的な手続きと審査は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が行なっています。

そのため、次の書類を提出します。

<後遺障害等級認定で提出する主な書類・資料>

・支払請求書兼支払指図書

・交通事故証明書

・交通事故発生状況報告書

・診断書

・診療報酬明細書

・通院交通費明細書

・休業損害証明書

・印鑑証明書

・委任状(被害者本人が請求できないとき)

・自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

・レントゲン、MRI画像等

・その他症状を裏付ける検査結果や意見書等の医学的な資料 など

原則、損保料率機構は提出された書類の通りに審査します。

ということは、上記の書類の中で不足があったり、内容に間違いがあったりすると、正しい等級が認定されないということが起きてしまうのです。

ですから、提出書類については交通事故に強い弁護士に依頼して確認してもらうのも間違いを防ぐ方法だと思います。

<注意ポイント>

・交通事故の後遺障害に詳しい医師に後遺障害診断書の作成を依頼して、正しく記載してもらう。

・その他にCTスキャンやMRIなどの画像を適切に用意してもらう。

・交通事故に強い弁護士のアドバイスを受けながら助言を受けながら提出書類を用意する。

・最後は交通事故に精通した弁護士にチェックをしてもらう。

(2)事前認定で後遺障害等級認定の申請をした!?

前述したように、申請方法には「被害者請求」と「事前認定」の2つがあり、加害者が加入している任意保険会社を通して申請するのが事前認定です。

任意保険会社が申請書類や提出資料などを集めて用意してくれるので、被害者の方の手間がかからないというメリットがあります。

一方、任意保険会社がどのような書類・資料を提出しているのか加害者の方にはわからない、というデメリットがあります。

つまり、提出書類などに不備や間違いがあっても、被害者ご本人はわからないわけです。

<注意ポイント>

・事前認定では必ず提出書類に不備や間違いがあるわけではないが、被害者ご自身で確認できないため、等級認定後に不服な場合は対応策を考えておくべき。

(3)病院の通院日数が少なすぎる!?

全体の治療期間の割に、通院日数が少なすぎると後遺障害等級を低く判断される場合があります。

たとえば、3か月から半年間の治療期間があるのに、ほとんど通院していない、通院日数が少ないといった場合、次のように判断されてしまう可能性があります。

通院してケガを治そうという意欲が低かったのではないか

しっかり治療しなかったために完治せず、症状固定となってしまったのではないか

後遺症が残ったのは交通事故が原因ではなく、被害者の意識、態度の問題ではないのか

<注意ポイント>

・通院を我慢していた、面倒だったのであまり通院しなかった、ということのないよう主治医の指示に従って治療を受けるべき。

・通院日数が少ないのに治療期間が長すぎると「過剰診療」を疑われる場合があるので注意が必要。

(4)医学的な「他覚所見」の記載が不十分!?

被害者ご自身が自覚している後遺症の症状のことを「自覚症状」といい、その自覚症状を医学的に証明するため、医師が検査結果や画像などから行なう判断のことを「他覚所見」といいます。

後遺障害等級認定では、この他覚所見がとても重要で、客観的・医学的な証明・診断が必要です。

提出書類や資料に不足や間違いがなくても、診断書の記載内容が正しく被害者の方の状態・症状と医学的な他覚所見で証明できていないと正しい等級が認定されないのです。

<注意ポイント>

・被害者の方が、「痛い」「しびれる」などの自覚症状や、「認定に納得いかなない」「もっと等級は高いはずだ」といった思いを訴えただけでは後遺障害等級は認定されない。

やはり、交通事故の後遺障害等級に詳しい医師に診断書作成を依頼することが重要。

(5)交通事故と後遺症の因果関係を疑われる!?

交通事故で負ったケガが原因で後遺症が残ったのかどうか疑われてしまう場合があります。

たとえば、次のような事例が過去にありました。

頸椎や脊柱、ひざなどにケガを負って後遺症が残ってしまったが、じつは今回が2度目の交通事故被害で、以前の事故時にすでに後遺症があった。

頭部のケガのために、うつ症状を発症したが、じつは以前からうつ気質・傾向があった。

<注意ポイント>

・こうしたケースでは交通事故と後遺症の因果関係をていねいに立証して異議申立をすることが必要なため、交通事故に強い弁護士に依頼することも大切になってくる。

異議申立の申請方法は?

後遺障害等級認定の申請と同様、異議申立の申請方法にも「被害者請求」と「事前認定」の2つがあります。

「事前認定」

加害者側の任意保険会社に書類や資料を提出。

損保料率機構から自賠責保険(共済)審査会に送られ、審査されます。

「被害者請求」

被害者ご本人が直接、損保料率機構に書類を提出し、自賠責保険(共済)審査会で審査されます。

異議申立で注意するべきポイント

(1)新たな医学的資料の提出

ここで大切なのは、新たな結果が出るために必要な医学的所見や、画像などの医学的データを提出することです。

損保料率機構は被害者の方と直接会って話を聞いたり、症状や状態を確認することはしません。

前述したように、提出書類から判断するので、後遺障害等級認定の際に提出した資料とは別のもの、つまり新たな医学的資料を不足なく提出することが大切です。

(2)事前認定から被害者請求に切り替える

後遺障害等級認定の申請と同様、事前認定ではどのような書類が提出されたか被害者の方は把握することができません。

ですから、被害者請求に切り替え、確実に必要書類・資料を提出するようにしたほうがいいでしょう。

(3)交通事故に強い弁護士に依頼する

ここまでお話ししてきたように、異議申立で新たな等級認定を受けるためには専門的な知識が必要になります。

交通事故の後遺障害等級についての法的・医学的な知識、また異議申立の知識や経験がないと……ちょっと難しいと感じた方も多いと思います。

その時、頼りになるのが交通事故の後遺障害等級に精通した、経験と知識が豊富な弁護士という存在です。

たとえば、後遺障害等級の認定では、書面による説明を請求することができます。

ここには次のようなものが記載されています。

「後遺障害事案整理票」

後遺症について診断書などから整理した事項、たとえば傷病名や治療経過等が記載されています。

「認定理由」

なぜ、その等級になったのか(あるいは非該当になったのか)の理由が記載されています。

「損害細目およびその積算根拠」

損害項目別の支払い金額とその内容などについて記載されています。

交通事故に強い弁護士は、被害者の方から相談・依頼を受けると、まず認定された後遺障害等級について精査し、正しい等級かどうかの判断をします。

ですから、後遺障害等級が認定されたら、まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめしています。

(4)再度異議申立を行なうこともできる

なお、異議申立をしても納得いかない結果だった場合は、再度異議申立を行なうこともできます。

詳しい内容は次のページを参照してください。

みらい総合法律事務所の異議申立による解決事例

最後に、後遺障害等級が上がって慰謝料などの損害賠償金の増額を勝ち取った実際の事例についてご紹介します。

弁護士が入ることで、異議申立などで等級が上がるとどのくらい損害賠償金が増額するのか、参考にしていただきたいと思います。

38歳の男性がバイクで走行中、自動車に衝突された交通事故。

被害者男性は左脛骨高原骨折を負いましたが、後遺障害等級は非該当との判断を受けました。

そこで、ある弁護士事務所に依頼して加害者側の任意保険会社と示談交渉をしましたが、慰謝料などの損害賠償金額に納得がいかなかったため、みらい総合法律事務所の弁護士に弁護士変更しました。

みらい総合法律事務所の弁護士は、後遺障害等級が非該当だったことから示談交渉での解決は難しいと判断し、提訴。

ていねいに立証を重ねたことで、裁判所は後遺障害等級12級を認め、

最終的には1150万円で解決。

当初提示額から約198倍に増額した事例です。

50歳の男性が横断歩道を歩行中、右折車に衝突された交通事故。

足指を欠損し、機能障害などの後遺症が残り、後遺障害等級は併合9級が認定。

加害者側の任意保険会社から治療費などの既払い金のほか、慰謝料などとして約609万円を提示され、この金額が正しいものかどうか確認のため、被害者の方がみらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士からは、「後遺障害等級が低いので異議申立をするべき」との意見があったため、異議申立から示談交渉までのすべてを依頼されました。

弁護士が異議申立をすると併合8級に上り、ここから保険会社との示談交渉に入りましたが決裂したため提訴。

裁判では弁護士の主張が認められ、最終的に2600万円で解決した事例です。

保険会社の当初提示額から約2000万円増額、約4.27倍に増額したことになり

ます。

増額事例③:41歳男性の損害賠償金で

支払い拒否から1692万円を獲得!

41歳男性が交通事故で負ったケガのため、下肢可動域制限の後遺症が残り、

後遺障害等級12級6号が認定されました。

加害者側の任意保険会社は責任を否定し、損害賠償金の支払いを拒否。

そこで被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して示談解決を依頼され

ました。

まず弁護士が後遺障害等級を精査すると、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の

可能性があることが判明したため異議申立を申請。

新たにRSDで9級10号が認定され、後遺障害等級は併合8級にアップしました。

その後、裁判となり、最終的に1692万円での解決となりました。

損害賠償金0円からの大幅アップになった事例です。

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)