もらい事故の慰謝料はいくら?得するポイント

*タップすると解説を見ることができます。

信号待ちで停車中に、後方から追突されるなどの事故を「もらい事故」といいます。

被害者の方がいくら気をつけていても、加害者の不注意や危険運転のために被害にあってしまうのが「もらい事故」ですが、普通の交通事故とは違う対応が必要な場合もあります。

もらい事故では、基本的には被害者の方の過失割合は0(ゼロ)となり、慰謝料等は減額されません。

しかし、加害者側の任意保険会社が被害者の方の過失を主張してくることがあるため、注意が必要です。

なぜなら、被害者の方がそのまま過失を認めてしまうと、その過失割合に応じて慰謝料などを減額されてしまい、受け取る金額が低くなってしまうからです。

例えば、損害額が1,000万円の場合に、保険会社が主張する「被害者の過失割合は2割」との過失割合を認めてしまうと、示談金額は800万円に減額になってしまいます。

したがって、加害者側の保険会社から過失割合を主張された場合は、受け入れずに示談交渉をしていくことが大切です。

示談交渉が進まず、合意できない場合は、すぐに弁護士に相談してください。

「自分は何も悪くない」「慰謝料なども多くもらえるだろう」などと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、はたして被害者の方は有利になるのでしょうか? 被害者の方にとって不都合なことは何もないのでしょうか?

もらい事故の慰謝料は、いくらもらえるのか?

慰謝料計算や示談交渉で被害者の方が得するポイントは何か?

といったことを中心にお話ししていきます。

目次

もらい事故と普通の事故の違いとは?

(1)もらい事故とは?

もらい事故とは、次のようなものをいいます。

- ・信号待ちで停車しているときに走行してきた自動車に追突された

- ・駐車場などに止めていた車にぶつけられた

通常、お互いの車が走行中に交通事故になった場合、「過失割合」が問題になります。

加害者と被害者どちらにも不注意があったため、加害者の過失が7割、被害者の過失が3割、というように過失割合が決められ、それに従って慰謝料などが計算されます。

たとえば、慰謝料などの損害賠償金の総額が1,000万円で、過失割合が加害者と被害者で7対3であれば、300万円が過失相殺されて、被害者の方が受け取る金額は700万円になるということです。

ところが、もらい事故の場合、被害者の方には何の過失もなく、いきなり追突されたりするのですから、過失割合が0%対100%になるはずです。

(2)もらい事故では保険会社が示談代行してくれない!?

自動車保険に加入すると、「示談代行サービス」が付帯されている場合が多いと思います。

対人・対物事故の被害にあった場合、慰謝料などの損害賠償金について、通常は加害者側の任意保険会社と示談交渉をして、最終的には和解という形で示談成立という流れになります。

その際、被害者ご自身が契約している任意保険会社が代わりに交渉してくれるのが示談代行サービスです。

しかし、示談代行サービスは、自分が相手に対して損害賠償責任を負う場合(保険会社が支払義務を負う場合)のためのサービスであり、被害者が慰謝料をたくさんもらうためのサービスではありません。

したがって、被害者の方に過失がなく、賠償責任がない事故の場合には、示談交渉を代わりに行なうことができないのです。

そのため、被害者の方が自分で示談交渉を行なわなければないのです。

慰謝料の種類と3つの基準

ところで、慰謝料というのはひとつではないということを、ご存じでしょうか?

(1)慰謝料には4つの種類がある

慰謝料には次の4つがあります。

①入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で傷害(ケガ)を負った被害者の方に対して、肉体的、精神的苦痛を慰謝するために支払われるものです。

②後遺障害慰謝料

後遺症が残った場合に被害者の方が被った精神的苦痛に対して償われるものです。

③死亡慰謝料

被害者の方が死亡したことで被った精神的損害に対して支払われるものです。

④近親者慰謝料

死亡事故や重傷事故などで、被害者の方の慰謝料とは別に近親者が被った精神的損害に対して支払われるものです。

(2)慰謝料計算では3つの基準が使われる

慰謝料の計算には3つの基準があり、どの基準を使うかによって、被害者の方が受け取ることができる金額が大きく変わってしまいます。

①自賠責基準

自賠責保険により定められた基準で、3つの基準の中ではもっとも低い金額で設定されています。

②任意保険基準

自賠責保険以外に加入する任意保険による基準で、各損害保険会社が独自で基準を設けています。

通常、自賠責基準より少し高いくらいの金額になります。

③弁護士(裁判)基準

弁護士が被害者の方から依頼を受けて、代理人として交渉する場合や裁判になった場合に主張する金額の基準です。

過去にあった多くの交通事故の裁判例から導き出された基準のため法的根拠があり、裁判をした場合に認められる可能性が高くなります。

3つの基準の中では、この弁護士(裁判)基準がもっとも高額になります。

被害者の方としては、もっとも高額になる弁護士(裁判)基準での慰謝料を受け取ることが大切です。

もらい事故における入通院慰謝料の相場金額と計算方法

入通院慰謝料は、それぞれの基準によって計算の方法が違い、金額も変わってきます。

①自賠責基準による入通院慰謝料

自賠責基準では、1日あたりの入通院慰謝料の金額が決められているため、対象となる入通院の日数が何日間になるのかで金額が決まります。

<入通院慰謝料の計算式>

※2020年4月1日から改正されているため、2020年3月31日以前に発生した交通事故では、1日あたりの金額は4200円となる。

<具体的な計算での注意ポイント>

計算式にある「治療日数」については、次のどちらか短いほうが採用されます。

・実際に治療した日数×2

たとえば、むち打ち症で5か月通院して(1か月を30日で計算)、実際に治療を受けたのは週に2~3日とした場合、

・実際の治療期間 : 150日間

・実際に治療した日数は 約50日 × 2 = 約100日間

となり、日数が短いほうが採用されるので、この場合の入通院慰謝料は次のようになります。

(実際の治療日数を100日として計算)

②任意保険基準による入通院慰謝料

前述したように、任意保険基準は各損害保険会社によって独自に設定されており、しかも非公表のため具体的な金額を示すことができないのですが、基本的には自賠責基準による金額より少し上乗せされた金額になると考えておいてください。

つまり、被害者の方としては任意保険基準による金額で示談するべきではない、ということになります。

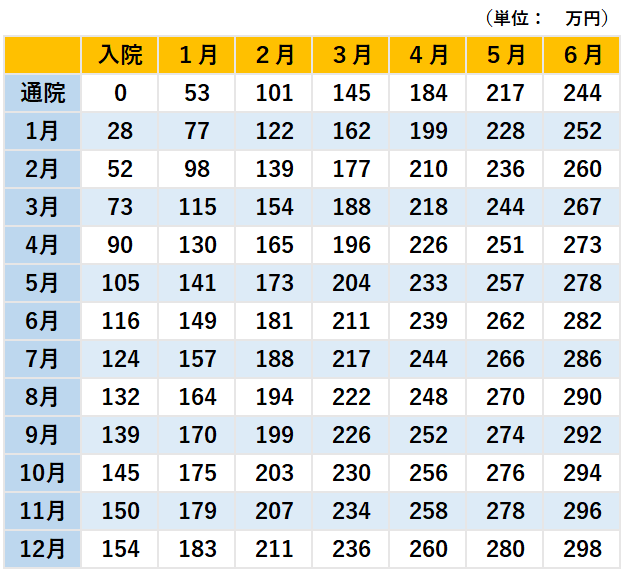

③弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料

弁護士(裁判)基準では計算が複雑で難しいため、あらかじめ決められた算定表から入通院慰謝料を算定します。

この算定表は、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している「損害賠償額算定基準」という本に記載されており、裁判官や弁護士も使用しているものです。

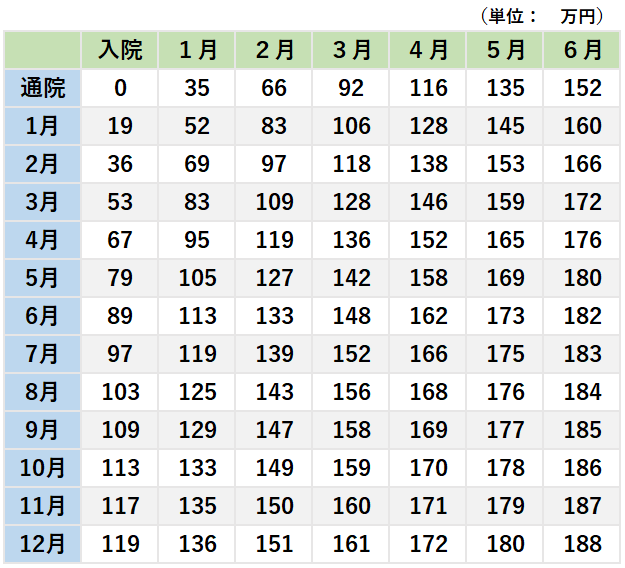

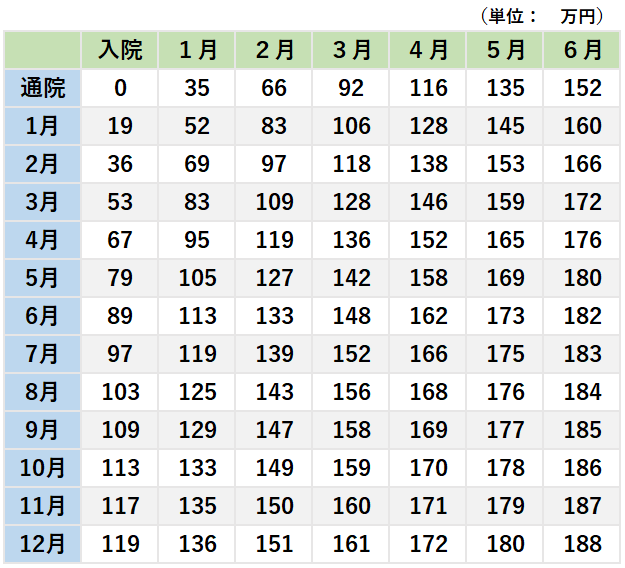

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(むち打ちなど軽傷)の算定表」

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(重傷)の算定表」

軽傷用と重傷用があり、むち打ち症などの場合は軽傷用の算定表で見ていきます。

<具体的な算定表の見方>

たとえば、むち打ち症で入院なし、5か月通院した場合、上記の算定表の「ヨコ軸の入院0」と「タテ軸の通院5か月」が交わっている部分を見てください。

「79」となっているので、この場合の入通院慰謝料は、79万円ということになります。

このように、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では単純に計算して、

79万円 - 43万円 = 36万円もの差が出ることになります。

もらい事故における後遺障害慰謝料の相場金額と計算方法

症状固定と後遺症の関係とは?

もらい事故のケガの治療のため入通院して治療をしても完治しない、ということもあります。

その場合は、医師から「症状固定」の診断を受けることになります。

症状固定後は、被害者の方には後遺症が残ることになり、次のステージに進むことになります。

具体的には、治療費や入通院慰謝料の支払いが終了し、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償項目が請求の対象になってくるのです。

後遺障害等級とは?

後遺障害慰謝料などを受け取るには、ご自身の後遺障害等級の認定を受けることが必要になります。

後遺障害等級は、1級から順に14級まで設定されており、もっとも後遺症が重いものが1級になります。

そして、等級によって慰謝料の金額も変わってくるのです。

【参考情報】:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

後遺障害等級認定の申請方法と損害賠償金

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。

「被害者請求」

被害者本人が自賠責保険会社に直接申請する方法。

後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた損害賠償金額を受け取ることができる。

<支払限度額1>

神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害により介護が必要な場合(被害者1名につき)

<自賠責法別表第1>

| 常時介護を要する場合 (後遺障害等級1級) |

最高で4,000万円 |

|---|---|

| 随時介護を要する場合 (後遺障害等級2級) |

最高で3,000万円 |

<支払限度額2>

上記以外の後遺障害の場合

第1級:最高で3,000万円~第14級:最高で75万円

<自賠責法別表第2>

| 第1級 | 3,000万円 |

|---|---|

| 第2級 | 2,590万円 |

| 第3級 | 2,219万円 |

| 第4級 | 1,889万円 |

| 第5級 | 1,574万円 |

| 第6級 | 1,296万円 |

| 第7級 | 1,051万円 |

| 第8級 | 819万円 |

| 第9級 | 616万円 |

| 第10級 | 461万円 |

| 第11級 | 331万円 |

| 第12級 | 224万円 |

| 第13級 | 139万円 |

| 第14級 | 75万円 |

自賠責保険は、人身事故による損害を補償することを目的に設立されたため、補償内容は最低限に設定されているのが特徴です。

たとえば、むち打ち症で後遺障害12級に認定され、損害賠償金額のトータルが500万円だった場合、まず自賠責保険から12級の分の金額を受け取り、その後に加害者側の任意保険会社と示談交渉を行ない、差額分を受け取るという流れになります。

そのため、被害者の方が経済的に苦しい状況であれば、被害者請求を選択したほうがメリットがあるでしょう。

特に、加害者側の任意保険会社から治療費や休業損害などの支払いを打ち切られた場合では、まず被害者請求をして、ある程度の金額を先に確保しておくことを検討するのもいいと思います。

「事前認定」

加害者側の任意保険会社を通して後遺障害等級認定を申請する方法です。

後遺障害等級の認定後、任意保険会社は自賠責保険分と上積みの任意保険分を一括して被害者に支払い、あとから自賠責保険の支払い分を自賠責保険会社に請求するというシステムになっています。

任意保険会社が資料や書類を集めて申請してくれるので手続きがラクだということ、また示談交渉が決裂して弁護士に依頼して裁判になった場合、判決までいくと損害賠償金に対する事故日からの「遅延損害金」や「弁護士費用相当額」が加算されるといったメリットがあります。

異議申立とは?

認定された後遺障害等級が低い、あるいは等級が認定されなかったという時には、「異議申立」をすることができます。

しかし、手続き等が難しいので、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。

後遺障害等級認定までの流れ

通常、事前認定の場合の手続きは次のような流れで進行していきます。

<事前認定での後遺障害等級認定までの流れ>

1.医師より症状固定の診断

↓

2.後遺障害診断書を作成し、加害者側の任意保険会社に提出

※保険会社から診断書をもらい、医師に作成してもらった診断書と同意書を提出

↓

3.任意保険会社から損害保険料率算出機構に書類等が転送

※実際の調査は全国にある自賠責損害調査事務所が担当

↓

4.任意保険会社から調査結果・認定通知が被害者に届く

※損保料率機構から報告された結果に基づき、任意保険会社が通知書を被害者に送付

↓

5.認定結果に不服がある場合は異議申立を行なう

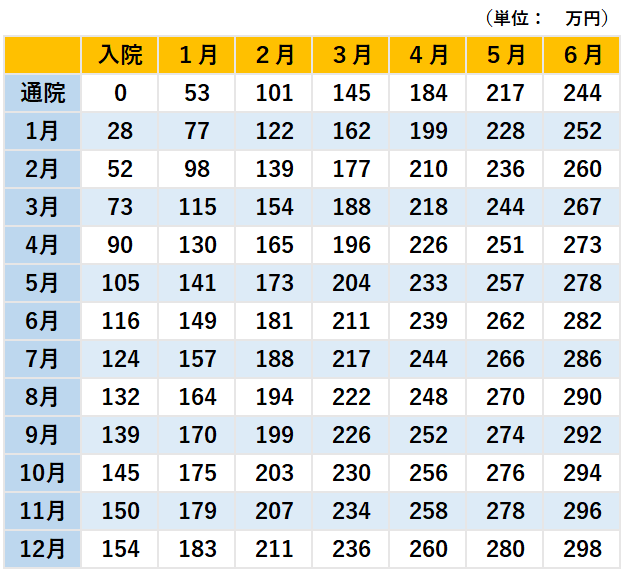

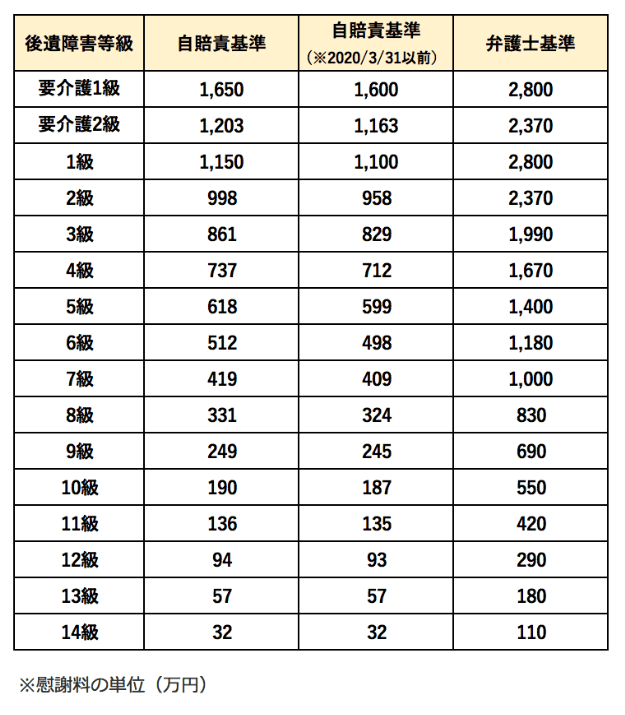

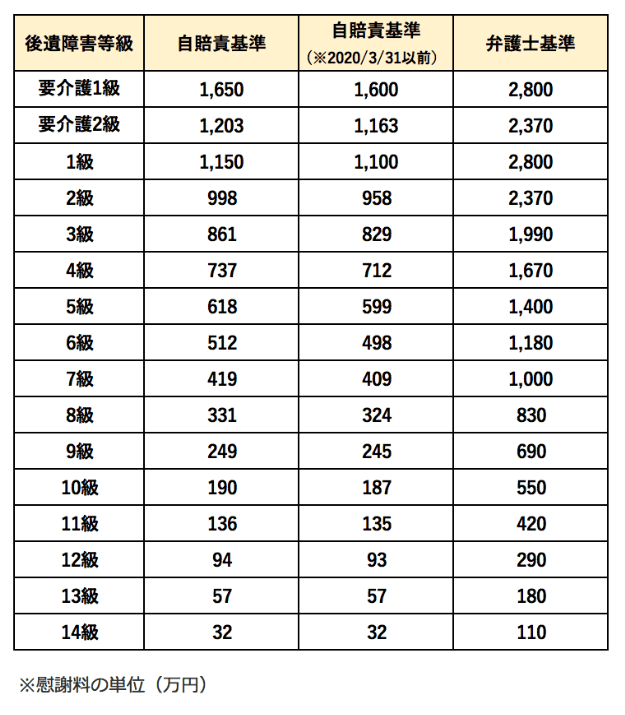

自賠責基準と弁護士(裁判)基準で後遺障害慰謝料を比較してみる

次の表は、自賠責基準と弁護士(裁判)基準それぞれでの後遺障害慰謝料の相場金額になります。

金額にどのくらいの差が出るのか、知っていただきたいと思います。

「自賠責基準・裁判基準による後遺障害慰謝料の金額表」

もらい事故で相手(加害者)が死亡した場合も損害賠償は請求できるのか?

もらい事故で相手(加害者)が死亡した場合でも、相手(加害者)に対する損害賠償権は消滅しません。

従って、相手に損害賠償を請求することが可能です。

損害賠償の請求先は、加害者の任意保険への加入の有無によって請求先が変わります。

加害者が任意保険会社に加入している場合

もらい事故で加害者が死亡した場合、加害者が任意保険に入っていれば、任意保険から損害賠償金が支払われることになります。

なぜなら、任意保険会社は、被保険者が交通事故で死亡したとしても保険金を支払う義務がなくならないからです。

従って、任意保険会社に対して損害賠償を請求していくことになります。

加害者が任意保険会社に加入していない場合

もらい事故で加害者が死亡した場合、事故当時に加害者が任意保険会社に入っていない場合は、加害者の遺族である相続人に損害賠償をします。

ただし、相続人が相続放棄をしてしまうと相続人に対して損害賠償を請求することはできないため、注意が必要です。

しかしながら遺族が相続を放棄して相続人がいない場合でも、慰謝料を諦める必要はありません。

以下のような方法がありますので、一度弁護士にご相談ください。

- ・加害者側の自賠責保険に被害者請求を行う

- ・被害者自身が加入している任意保険(人身傷害保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷病保険など)を利用する

- ・国の救済措置制度(政府補償事業)を利用する

もらい事故の被害で得をし、高額な慰謝料を受け取る方法

ここまで見てきたように、もらい事故の大きな特徴としては、被害者の方の過失は本来「0(ゼロ)」ということですが、そのため普通の交通事故と異なる部分と同じ部分があることがわかりました。

そのうえで、被害者の方ができるだけ得をし、高額な慰謝料などの損害賠償金を受け取るために大切なことについてお話しします。

(1)過失割合で争いになった場合に相手の主張は認めない

何の過失もない被害者の方の車に加害者が衝突してきたにもかかわらず、加害者側が「被害者側にも過失があった」と主張してくる場合があります。

たとえば加害者側が、

というような主張をしてきて、被害者の方がこれを認めてしまうと、10対0の過失割合が7対3などになってしまい、被害者の方が最終的に受け取る慰謝料などの損害賠償金が3割も減ってしまうことになります。

被害者側の任意保険会社は営利法人ですから、利益を増やして支出を抑えようとしてきます。

そのため、被害者側の過失割合を増やして、慰謝料などの損害賠償金の支払いをできるだけ少なくしようとしてきます。

ですから被害者の方としては、こうした相手側の主張を認めてはいけません。

(2)弁護士に示談交渉の依頼をする

相手側の理不尽な主張を認めないのはいいのですが、それでは示談がいつまでたっても成立しない可能性が非常に高くなります。

なぜかというと、加害者側の保険会社は最終的に裁判にならなければ被害者側の主張を受け入れる必要はないと考え、対応してくるからです。

そうした場合は、交通事故に強い弁護士に相談して、示談交渉を依頼することを検討してみるのがいいと思います。

これまでお話ししてきたように、加害者側の保険会社は任意保険基準や自賠責基準で計算した低い金額の示談金(損害賠償金)を提示してきますが、それは被害者の方が本来受け取るべきものではなく、弁護士(裁判)基準で計算したものが適切な金額です。

弁護士が被害者の方から依頼を受けると、代理人として、弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張して示談交渉に挑みます。

そこで仮に保険会社が拒否すれば、弁護士は提訴して裁判に持ち込みます。

弁護士(裁判)基準は法的根拠がしっかりしたものなので、裁判では認められる可能性が高くなります。

結果として、弁護士の主張が認められ、被害者の方が損害賠償金で損をすることなく示談を成立させることができるのです。

詳しい内容は次の動画で解説しています。

もらい事故の被害にあった場合は、正しい知識を身につけ、被害者の方が損をしないように示談交渉を進めていくことが大切です。

もらい事故の慰謝料でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)