交通事故で保険金はいくらもらえる?相場と計算を徹底解説

*タップすると解説を見ることができます。

交通事故でもらえる保険金には様々な種類があり、相場はありますが、請求すべき損害額は自分で計算する必要があります。

被害者自身が加入する保険を使う場合には、約款に記載された補償の条件も確認しておかなくてはなりません。

もしもの時は、少なくとも保険金の相場、「もらえる保険金とその内訳」は押さえ、手元に入ってくるお金を最大化できる手続きを検討する必要があります。

本記事では、まず交通事故の被害者が請求できる費用を詳しく解説します。

保険の種類や仕組みを知った上で、増額解決に向けた心構えもあらかじめ理解しておけば、万一の時に戸惑うことなく対応できるでしょう。

目次

交通事故でもらえるお金の種類

交通事故の被害者が請求できる額は、損害の内訳(=費目)を合算して求めます。

費目を大別すると

- 物損

- 積極損害

- 消極損害

- 慰謝料

の4種類となり、事故の様態ごとに下記のように請求できる金額が計算できます。

| 傷害を負わなかった場合 | 物損のみ |

|---|---|

| 傷害を負った場合 | 物損 + 積極損害 + 消極損害 + 慰謝料 |

気を付けたいのは、請求手続きにあたって「かかった金額の証明となる資料」を準備しなければならない点です。

用意しなければならないものとして、

- ・診断書

- ・診療報酬明細書

- ・勤務先に発行してもらった休業損害証明書等

が挙げられます。

ここで、保険金等として請求できる損害の費目を詳しく確認してみましょう。

傷害等にかかる積極損害

人身事故だと、もちろん「治療や後遺症によって生じる損害」は加害者に負担してもらうべきです。

このように、実際に被害者に支出が生じる損害を「積極損害」と呼びます。

積極損害に属する費目のうち、人身事故ならどのような事故の大小に関わらず請求できるものとして、まず表1のようなものが挙げられます。

【表1】積極損害の費目(傷害の場合)

| 治療 関係費 |

診察料、検査料、 手術料、処置料、等 |

実費 |

|---|---|---|

| 入院雑費 | 入院中にかかる経費(貸しおむつ代等) | 1日あたり 1,500円 |

| 付添 看護費 |

入院付添費、 通院付添費、等 |

近親者付添人:6,500円 日職業付添人:実費 |

| 通院 交通費・ 宿泊費 |

通院に利用した タクシー代等 |

実費 |

| 装具・ 器具等 購入費 |

ギプス代、 松葉杖代、等 |

実費 |

| 文書料 | 診断書、 診療報酬明細書等の 取得にかかる費用 |

実費 |

治療費がどの範囲で請求できるのかについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

交通事故による怪我は、必ずしも回復するとは限りません。

後遺症が残ったり、あるいは治療のかいなく被害者が死亡してしまったりする場合も少なくないのです。

このようなケースでは、表2の費目も当然請求できます。

【表2】積極損害の費目(後遺症・死亡の場合)

| 将来介護費用 | 「将来介護にかかる日額※」×原則として平均余命年数 ※近親者付添人は日額8,000円が目安、職業付添人は実費 |

|---|---|

| 装具・器具等購入費 | 義歯、義眼、義手、義足等の購入費 ※実費請求可 |

| 家屋・自動車等改造費用 | 介護仕様に変更するためのリフォーム代等 ※必要かつ相当と認められる範囲で請求可 |

| 後見等関係費用 | 重度障害で判断能力が低下した被害者につき、成年後見制度を利用する時の費用 ※実費請求可 |

| 葬儀関係費用 | 葬儀費用、墓石代、墓地使用料、遺体搬送料等 ※原則として150万円が上限 |

| 弁護士費用 | 交通事故トラブル解決のためにかかった弁護士報酬 ※実際に発生した額の10%程度前後となるのが一般的 |

将来介護費用 - 「将来介護にかかる日額※」×

原則として平均余命年数

※近親者付添人は日額8,000円が目安、

職業付添人は実費 装具・器具等購入費 - 義歯、義眼、義手、義足等の購入費

※実費請求可 家屋・自動車等改造費用 - 介護仕様に変更するためのリフォーム代等

※必要かつ相当と認められる範囲で請求可 後見等関係費用 - 重度障害で判断能力が低下した被害者につき、

成年後見制度を利用する時の費用

※実費請求可 葬儀関係費用 - 葬儀費用、墓石代、墓地使用料、遺体搬送料等

※原則として150万円が上限 弁護士費用 - 交通事故トラブル解決のためにかかった

弁護士報酬

※実際に発生した額の10%程度前後と

なるのが一般的

将来介護費について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

また、被害者が負担する弁護士費用について、加害者に請求できるのは、裁判を起こし、判決までいった場合です。

弁護士費用と加害者に負担させる方法について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

傷害等にかかる消極損害

治療のため仕事を休まざるを得なかった等の事情も、下記表のように「収入の減少分」として損害額に計上できます。

このように、実際に支出が発生しているわけではない損害を「消極損害」と呼びます。

【表】傷害等にかかる消極損害の費目

| 休業損害 | 休業によって生じた収入の減少分 ※保険金請求にあたっては休業損害証明書を要する |

|---|---|

| 逸失利益 | 後遺障害または死亡によって失われた将来の収入 ※職業の他、年齢・性別等の個別の事情を考慮 |

休業損害 - 休業によって生じた収入の減少分

※保険金請求にあたっては休業損害証明書を

要する 逸失利益 - 後遺障害または死亡によって失われた

将来の収入

※職業の他、年齢・性別等の個別の事情を考慮

休業損害について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

3種類の慰謝料

傷害等によって生じた精神的損害も、加害者側に「慰謝料」として負担すべき義務があります。

慰謝料の種類としては、以下の3つが挙げられます。

【表】慰謝料の種類

| 入通院慰謝料 | 事故で負った傷害に対して支払われる (治療内容、入通院期間等に基づいて計算) |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 後遺症に対して支払われる (損害保険料率調査機構で認定された等級に応じて計算) |

| 死亡慰謝料 | 亡くなった被害者とその近親者に対して支払われる (被扶養者の数、事故状況、その他事情を勘案する) |

入通院慰謝料 - 事故で負った傷害に対して支払われる

(治療内容、入通院期間等に基づいて計算) 後遺障害慰謝料 - 後遺症に対して支払われる

(損害保険料率調査機構で認定された等級に

応じて計算) 死亡慰謝料 - 亡くなった被害者とその近親者に対して

支払われる

(被扶養者の数、事故状況、その他事情を

勘案する)

※車両や携行品の破損に対する慰謝料は、原則として支払われません。

慰謝料請求で課題となるのは、「目に見えない損害」を評価しなければならない点です。

後述のように、実際には加害者本人ではなく保険金として給付される以上、保険会社の独自基準に沿って一方的に金額提示されるケースは少なくありません。

ただ、慰謝料算定で目安とすべきものとして、過去の判例をベースにした「弁護士基準」(裁判基準)が存在します。

本基準に通じている専門家が介在しないと、保険金等のもらえる額が不十分であることにすら気づかないままになってしまいがちです。

慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

物損(修理費・代車使用料等)

ここまでは人身に生じた損害について説明しましたが、「被害車両等に生じた損害」もむろん請求できます。

これは「物損」と呼ばれ、個別具体的な費目として以下のようなものがあります。

【表】物損の費目

| 車両修理費 | 車両時価額と買替諸費用の合計額を超える場合、経済的全損となって買替差額 (時価額と下取り価格の差額)の請求が認められる |

|---|---|

| 評価損 | 修理しても残る、欠陥または価値下落分の価額 |

| 休車損 | 修理または買い替えの間に得られなかった収入 ※緑ナンバー等の営業車の場合のみ、原則として代替車両がない場合に請求可 |

| 代車使用料 | 修理または買い替えの間に発生した、レンタカー等の利用料 |

| 登録手続関係費 | 買替のため必要となった諸手続き(登録・車庫証明・廃車等)のための費用 |

| その他の費用 | 保管料、査定料、家屋や設備等の損害、積載物の損害、着衣や携行品等 (被害者車両に積んでいたパソコン等)の損害 |

車両修理費 - 車両時価額と買替諸費用の合計額を超える

場合、経済的全損となって買替差額(時価額と

下取り価格の差額)の請求が認められる 評価損 - 修理しても残る、欠陥または価値下落分の価額

休車損 - 修理または買い替えの間に得られなかった収入

※緑ナンバー等の営業車の場合のみ、

原則として代替車両がない場合に請求可 代車使用料 - 修理または買い替えの間に発生した、

レンタカー等の利用料 登録手続関係費 - 買替のため必要となった諸手続き

(登録・車庫証明・廃車等)のための費用 その他の費用 - 保管料、査定料、家屋や設備等の損害、積載物の損害、着衣や携行品等(被害者車両に積んでいたパソコン等)の損害

物損について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

交通事故の保険の仕組み

交通事故で被害者側に生じた損害は、その費目の多さも絡んで高額化します。

加害者が個人なら言うまでもなく、たとえ運輸会社等の法人であっても、一括払いは困難だと言わざるを得ません。

上記の点を踏まえ、ここから解説する各種保険は「交通事故の被害者が必要とするタイミングでの迅速な補償」を主な役割としています。

難しいのは、保険にはいくつもの種類がある点です。初めて遭遇する事態において「どれに請求すればいいのか分からない」と戸惑うのは、無理もありません。

もしもの時は、まず「加害者の自動車保険」が請求先となる点を念頭に置きましょう。

加害者のものでない保険は、支払いの迅速性と金額を意識する時の補助的な請求先に過ぎないのです。

【表】交通事故で使える保険の種類

| 保険の種類 (番号= 請求の優先 順位) |

保険の中身 | ポイント |

|---|---|---|

| ①加害者の 自動車保険 |

自賠責保険 任意保険 (対人・対物賠償保険) |

・補償では 自賠責保険が優先 ・物損は任意保険でカバー |

| ②被害者の 社会保険 |

健康保険 労災保険 |

・いずれか一方しか利用できない ・ひき逃げや無保険車事故で有用 |

| ③被害者の 自動車保険 |

人身傷害補償保険 搭乗者傷害保険 車両保険 他社運転特約 無保険車障害保険 弁護士特約 |

・詳細は約款等を確認する必要あり ・ひき逃げや無保険車事故で有用 |

| ④政府保障 事業 |

― | ・ひき逃げや無保険車事故に用意された救済策※ |

※政府保障事業とは

…無保険車事故やひき逃げ等の「加害者側からの十分な補償が期待できない交通事故」において、社会保険等を使ってもなお残る損害を補うものです。

その補償内容は概ね自賠責保険に準じます。

政府保障事業について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【保険金の請求先1】加害者の自動車保険

最優先で利用すべき加害者の自動車保険では、示談あるいは訴訟手続で決定した損害賠償責任の額=補償される額となります。

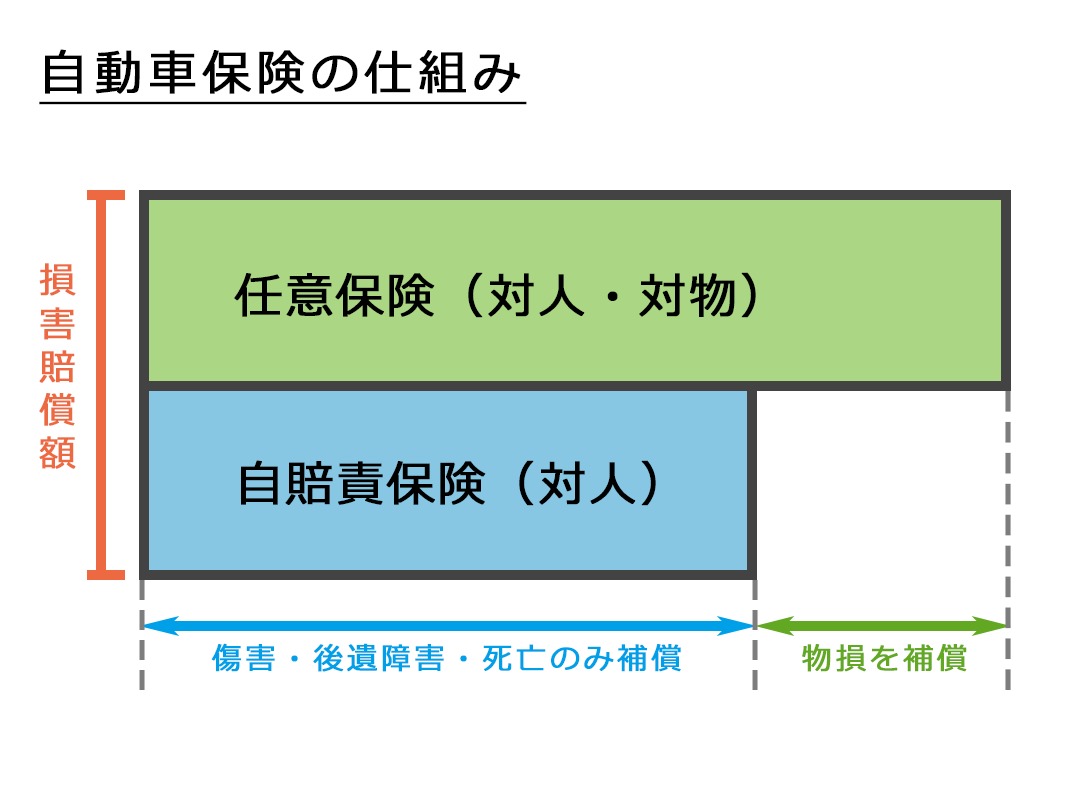

ここで基礎知識として、自賠責保険と任意保険の2階建で補償される点を理解しておきましょう。

傷害等については少なくとも自賠責保険に対して請求できますが、支払われるのは政府の定める最低限の金額に過ぎません。

そこで、2階部分にあたる任意保険によって、物損等の損害額の不足分がカバーされるのです。

実際の手続きでは、任意保険が損害額の全体をいったん負担しておき、後に保険会社間で自賠責保険の補償分を精算する……との流れになるのが一般的です。

2つの会社にそれぞれ保険金を請求するとなると、被害者にかかる負担が大きくなるからです。

例外的に、自賠責保険に対して被害者自身から直接請求する場合もあります。

その典型的な例として、後遺症にかかる損害額を請求する時の「後遺障害等級認定※」について詳細な資料を添えなければならない場合が挙げられます。

【※】後遺障害等級認定とは

傷害により「身体が動かし辛い」等の症状が残っても、後遺障害にかかる保険金をただちに請求できるというわけではありません。

各種損害額を受け取るには、第三者機関である損害保険料率算出機構に医学的資料等を提出し、自賠法施行令別表1・別表2のどの等級に該当するのか判断を下してもらう必要があります。

上記の評価システムを、交通事故トラブルの実務では「後遺障害等級認定」と呼びます。

後遺障害等級認定について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

自賠責保険

自賠責保険とは、運行の用に供する全ての車両に加入が義務付けられている自動車保険です。

その特徴から「強制保険」と呼ばれることもあります。

注意したいのは、傷害・後遺障害・死亡といった人身に生じた損害についてのみ保険金が支払われる点です。

対物賠償まではカバーしておらず、被害車両に生じた損害については補償できないのです。

【表】自賠責保険の支払基準と上限額

| 被害者の状況 | 支払基準(金額) | 上限額 |

|---|---|---|

| 傷害を負った場合 | 必要かつ妥当な実費 (一部費目には日額が定められている) |

120万円 |

| 後遺障害を負った場合 | 慰謝料32万円~1,650万円+逸失利益+ 傷害にかかる損害額 |

3,000万円 (※1) |

| 死亡した場合 | 慰謝料1,350万円+葬儀費用100万円+ 逸失利益+傷害にかかる損害額 |

3,000万円 (※2) |

| 被害者の状況 | 支払基準(金額) | 上限額 |

|---|---|---|

| 傷害を負った場合 | 必要かつ妥当な実費 (一部費目には日額が定められている) |

120万円 |

| 後遺障害を 負った場合 |

慰謝料32万円~ 1650万円+逸失利益+傷害にかかる損害額 |

3,000万円 (※1) |

| 死亡した 場合 |

慰謝料1350万円 +葬儀費用100万円 +逸失利益 +傷害にかかる損害額 |

3,000万円 (※2) |

※1:常時介護を要する場合、最大4,000万円

※1・2:被害者1名あたりの金額

自賠責保険の性質上存在するメリットとして、被害者の過失割合が7割未満に収まっていれば減額されない点があります(過失割合・過失相殺については後述)。

他にも、経済的困難に直面した被害者をサポートする「仮渡金制度」が利点として挙げられます(下記参照)。

【仮渡金制度とは】

自賠法施行令で定められる要件を満たす場合に、さしあたり必要とする費用を迅速に支払ってもらえる制度です。

その金額は、以下となります。

| 入院日数14日以上 | 5万円 |

|---|---|

| 脊柱の骨折等の 重い傷害を負った場合 | 20万円 |

| 入院日数14日以上かつ 治療期間が30日以上 | 40万円 |

| 死亡した場合 | 290万円 |

参考:自賠法施行令第5条・第6条

自賠責保険に直接請求する被害者請求について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

任意保険

任意保険とは、その名の通り、事故により損害賠償責任を負った時に備えて自由に加入できる保険です。

原則として「対人賠償責任保険」と「対物賠償責任保険」がセットになっており、傷害・後遺障害・死亡の他に物損も補償されるのが特徴です。

補償の上限は約款により異なりますが、支払に上限が定められているものから無制限のものまで、実に様々です。

【参考】示談交渉サービスとは

保険金請求にあたっては、加害者本人からの謝罪以降、保険会社を相手に損害額や過失割合について合意を取りまとめていくのが一般的です。

これは、任意保険に付帯する「示談交渉サービス」(示談代行制度)による実務となります。

そして、上記の実務こそ、被害者のもらうべき正当な額が支払われない原因です(詳細は後述)。

【保険金の請求先2】社会保険

交通事故で負った損害は加害者側の自動車保険が補償すべきところ、被害者で治療費の支払いにつき社会保険に切り替える場合もあります。

背景にあるのは、被害者側の過失割合※が一定程度ある等、治療費を含む損害額に一部自己負担が生じてしまうような状況です。

なお、ここで言う社会保険とは、健康保険または労災保険を指します。

【※】過失割合とは

交通事故の発生原因を100%として、当事者の責任がどの程度あるのか数値化したものを「過失割合」と呼びます。

被害者に過失割合があれば、その分だけ加害者の負うべき損害賠償責任の額が減じられます。

上記の損害賠償にかかる考え方を「過失相殺」と言います(民法第418条)。

過失相殺について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

健康保険

交通事故のように他人の行為で傷害を負った場合、健康保険は本来適用できません。

ただし、「第三者行為による傷病届」を提出した場合は別です。

被害者自身で左記書類を出せば、平時の受診と同じ割合の窓口負担額で治療してもらえるようになるのです。

「第三者行為による傷病届」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考記事】:「事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)」全国健康保険協会

労災保険

業務上または通勤中の交通事故なら、健康保険ではなく「労災保険」を選択することも可能です。

条件を満たしているのなら、労災保険の利用は積極的に検討すべきでしょう。

以下のように、補償内容の面で有利となるからです。

【労災保険の利点1】休業にかかる補償が手厚い

健康保険における「傷病手当金」は、直近1年間における平均賃金(=標準報酬月額)のうち3分の2にあたる部分まで支給されます。

対する労災保険の「休業(補償)等給付」なら、休業特別支援金と合わせて平均賃金(=給付基礎日額)の80%まで支給されます。

給付基礎日額も「直近3か月の平均賃金」最新の昇給状況を反映する点も含め、仕事を休むことになった場合は健康保険よりも補償が手厚いと言えます。

【労災保険の利点2】健康保険にはない補償がある

被害の程度が大きい事故で健康保険を利用する場合、後遺障害については療養費以外に特別に給付されるものはありません。

被害者が死亡したケースでも、埋葬料や救命中の療養費といった最低限の補償に限られます。

一方の労災保険なら、後遺障害だと「障害(補償)等給付」、死亡だと「遺族(補償)等給付」とのように、それぞれ十分な補償が得られます。

自賠責保険と労災保険の関係について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【保険金の請求先3】被害者の自動車保険

損害賠償責任を補償する保険のうち、被保険者=加害者の損害賠償責任の額を補償するものを「サードパーティ型」と呼ぶのに対し、被保険者=被害者について対人・対物補償を行うものを「ファーストパーティ型」と呼びます。

損害額のうち過失割合に相当する部分等、加害者側から補償されない損害はファーストパーティ型保険の利用で補うのも一手です。

また、約款であらかじめ補償額が決まっている保険・特約に限って言えば、迅速に給付される点もメリットと言えます。

ただし、ここで「十分な補償が得られないのなら」と条件を限定している点に注意しなければなりません。

つまり、二重払いによりかえって保険会社の不利益とならないよう、他に受け取った保険金は支払い時に控除されるのです(保険法第25条各項)。

【表】交通事故で使える自動車保険の種類2(記名被保険者=被害者等)

| 保険の種類 | 補償の対象 (一般的な補償限度額) |

過失 相殺 |

|---|---|---|

| 人身損害 補償保険 |

被保険者の傷害等 (加害者の損害賠償責任の額) |

なし |

| 搭乗者 傷害保険 |

搭乗者の傷害等 (原則として定額) |

なし |

| 車両保険 | 契約車両が受けた損害 (補償内容は約款による) |

なし |

| 無保険車 傷害保険 |

被保険者の傷害等 (加害者の損害賠償責任の額) ※無保険車事故やひき逃げ等 |

あり |

| 弁護士 費用特約 |

トラブル解決のための 弁護士費用 (上限300万円) |

なし |

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険(人身傷害特約)とは、契約車両の運行に起因する事故による傷害・後遺障害・死亡といった損害を補償するものです。

死亡事故については、約款に記載された近親者(父母・配偶者・子/民法711条)の精神的損害が補償対象となります。

過失割合等のせいで加害者の自動車保険による対人賠償が不十分になる場合、社会保険と合わせて増額を図る時の一般的な手段となります。

人身傷害補償保険について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、契約車両が急激かつ偶然な外来の事故に遭った事故において、搭乗者の身体に生じた損害につき補償するものです。

保険金を請求すると、入通院日数・後遺障害の程度・入通院日数等に応じた額が支払われます。

搭乗者傷害保険の一般的な特徴は、加害者との示談・訴訟手続の結果に関わらず「あらかじめ約款で定められた額」が迅速に支払われる点です。

他にも、たとえ友人や恋人でも身分関係にこだわらず補償される利点があります。

車両保険

車両保険とは、契約車両・携行品等の物損を迅速に補償する保険です。

補償額は「損害が生じた時点での被保険者車両の価額」とされるのが一般的で、代車使用料や休車損害は基本的に支払われません。

ただ、近年の保険商品の多様化により、以下のようなオプションが付帯されている可能性もあります。

免責ゼロ特約:約款記載の自己負担金を考慮せず、修理代全額が支払われる※

代車提供特約:代車の手配等にかかる費用も支払ってもらえる

※多くの場合は「契約期間中に起きた1回目の交通事故に限る」等、適用条件に厳しい制限が設けられています。

注意したいのは、物損を補償すると言っても、無制限に請求できるわけではない点です。

「修理費用が新車価格の50%を超えない場合は適用しない」等の条項に注意し、約款をよく読み込まなくてはなりません。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、加害者側の車両に保険未加入・ひき逃げ・盗難車等の事情がある場合に、加害者側の損害賠償責任の額を補償するものです。

なお、父母・配偶者・子といった近親者の損害についてもカバーできます。

無保険車傷害保険について誤解を避けたいのは、あくまでも被害者救済制度的な位置付けである点です。

つまり、過失割合を考慮した「加害者の損害賠償責任の額」につき、これまで紹介したどの保険を使っても補償が不十分である時に、政府保障事業より手厚く保険金を支払う……との趣旨があるのです。

この点を踏まえ、約款の多くは「死亡または後遺障害」に至った事故しか補償しないとしています。

また、支払われる保険金の額は、加入先保険会社との協議もしくは訴訟手続によって決定しなければならないのが普通です。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、交通事故の加害者との交渉で弁護士に依頼することとなった場合に、その費用分の経済的損失に対して支払うものです。

多くは上限300万円となっており、支払限度額も日弁連の旧報酬等基準に沿って定められるのが一般化しています。

本特約を使っても、相談・依頼先の弁護士は被害者自身で選べるのが普通です。

また、被害者自身が被保険者でなくとも、両親等の一定の範囲内にいる親族の特約を利用できる場合があります。

他の法律トラブルならともかく、交通事故で本特約が使えるようなら、着手金等の費用にためらうことなく弁護士に介入してもらえるでしょう。

交通事故でもらえる保険金を増額する方法

自力で交通事故トラブルに対応したケースでは、最終的にもらえる保険金の額が不足しがちです。

知識や経験がないと、加害者の自動車保険が補償すべき損害額を自ら計算することはままならず、保険制度全体を見渡した上での検討も不十分になるからです。

被害者の多くが求める「保険金を増額する方法」とは、対応を緻密に進めて受け取れる額を最大化することに他なりません。

この点、事故対応に知見のある弁護士に任せれば安心です。

弁護士の判断がどう増額解決に繋がるのかイメージできるよう、具体策として「社会保険の有効活用」もここで挙げてみましょう。

過失割合がある時は健康保険を利用する

先で触れたように、被害者に過失割合がある交通事故では「健康保険の活用」が増額解決に繋がる可能性があります。

その理由として、診療報酬が下がって治療費全体が圧縮される点が第1に挙げられます。

第2に、のちに加害者に請求される「社会保険の負担分」は、過失相殺や既払金として計上されません(東京地裁平成25年1月25日判決)。

最後に、下記のようなケースがあるとして、健康保険の有無による保険金の違いを試算してみましょう。

【例】治療費が200万円、治療費以外の損害賠償額が400万円、被害者の過失割合が30%となるケース

| 健康保険を使う場合 | 健康保険を使わない場合 | |

|---|---|---|

| ①治療費 | 60万円 (7割は健保負担、3割は加害者負担) |

200万円 (加害者が全額負担) |

| ②過失相殺前の損害額 | 460万円 | 600万円 |

| ③過失相殺後の損害額 (②×70%) |

322万円 | 420万円 |

| ④既払金 | 60万円 | 200万円 |

| 最終的に支払われる額 (③-④) |

262万円 | 220万円 |

| 健康保険を 使う場合 |

使わない 場合 |

|

|---|---|---|

| ①治療費 | 60万円 (7割は健保負担、 3割は加害者負担) |

200万円 (加害者が 全額負担) |

| ②過失相殺前の損害額 | 460万円 | 600万円 |

| ③過失相殺後の損害額 (②× 70%) |

322万円 | 420万円 |

| ④既払金 | 60万円 | 200万円 |

| 最終的に支払われる額 (③-④) |

262万円 | 220万円 |

まとめ

交通事故で生じる損害には多種多様な費目が含まれ、被害者自身で計算しなくてはなりません。

計算できた額は「加害者側の自動車保険」に請求するのが基本ですが、減額を狙う保険会社の担当者に対し、請求額の正当性をどう主張するかが問題となります。

また、十分に補償される望みがないケースでは、被害者側で掛金を負担する契約も最大限活用しなくてはなりません。

以上のような「保険金の最大化」にかかる対応は、十分な知見と交渉スキルが前提になります。

事故被害者として少しでも保険請求に戸惑うことがあれば、すぐに弁護士へ相談してみましょう。

みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)