子供の飛び出し事故の過失割合と慰謝料の解説

*タップすると解説を見ることができます。

交通事故にあった場合、被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができます。

ところで、この損害賠償金は大人の場合と子供の場合では金額が変わってきます。

また、慰謝料は1つではなく、さらに算定する基準の違いによっても金額が変わってくるのです。

そして、子供の飛び出し事故の場合では、過失割合による過失相殺も大きな争点になってくるので、親御さんが知っておくべき知識と注意ポイントなどについて解説していきます。

目次

子供の交通事故でもっとも多い

飛び出し事故

警視庁が公表しているデータ(2022年)によると、2017年から2021年の5年間の子供(小学生と幼児)の交通事故には次のような特徴があることがわかります。

| 小学生 | 幼児 (3歳〜6歳) |

5年間の 交通事故による 死傷者 |

4,271人 | 1,259人 |

|---|---|---|

| そのうち 歩行中の事故 |

2,522人 (59.0%) |

786人 (62.4%) |

歩行中の 事故のうち、 飛び出し事故 |

888人 (35.2%) |

250人 (31.8%) |

子供の飛び出し事故の過失割合で

注意するべきこと

過失割合と過失相殺とは?

交通事故では「過失割合」が争点になることがよくあります。

過失割合とは、

- ①交通事故の発生

- ②その事故に関する損害の拡大

について被害者側にも過失(責任)があったと認められる場合の割合のことです。

通常、加害者80対被害者20、というように、それぞれの割合を数字で表わします。

この割合に基づいて、損害賠償額を差し引く(減額する)ことを「過失相殺」といい、民法にも定められているものです。

たとえば、慰謝料などの損害賠償金が1,000万円で、加害者80対被害者20の過失割合であれば、

1,000万円 × 0.2 = 200万円

被害者の方が受け取る金額:

1,000万円 - 200万円 = 800万円

というように減額されるので、過失割合は被害者の方やご家族にとっては非常に重要なものになります。

子供の飛び出し事故でも

過失割合が争点になりがち

道路交通法では、車両などの運転者は歩行者に対する注意義務があります。

第70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

また、横断歩道では歩行者が優先であり、車両などの運転者には安全運転の義務があります(道路交通法第38条)。

そのため、横断歩道での交通事故では原則、歩行者の過失割合は0(ゼロ)になります。

しかし同時に、歩行者にも道路上での義務があります。

第13条(横断の禁止の場所)

1.歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2.歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

子供の飛び出し事故でも過失割合が争点になるケースが多いといえます。

というのは、

・被害者が13歳未満の場合、過失割合は通常の交通事故よりも5~20%減らされることが多い。

・しかし、子供の飛び出し事故の場合は道路交通法違反の可能性があるため、被害者側にも責任があるとして過失割合をつけられる可能性が高い。

・通常、加害者側の任意保険会社は適正金額よりもかなり低い損害賠償金を主張してくる。

という理由があるからです。

加害者側の任意保険会社は営利法人ですから、自社の利益のために被害者の方に支払う損害賠償金(状況に応じて示談金とも保険金ともいいます)を少しでも抑えようとします。

そのため、被害者側の過失割合を強く主張してきます。

しかし、被害者側は当然ですが、少しでも多く慰謝料などを賠償してほしいと考えるでしょう。

つまり、被害者側と加害者側では望むことが正反対のため、示談交渉がなかなか進まない、成立しないということが起きてくるのです。

子供の飛び出し事故では被害者側が不利になるケースもある

子供が被害者の場合、事故の証言が大人よりも正確でないことも多くあるため、示談交渉で不利になるケースもあります。

さらに死亡事故では被害者の方は亡くなっていて事故状況などを証言できないため、加害者の証言主導で示談交渉が進んでしまう傾向もあります。

親御さんとしては納得できないことも多いため、被害者が子供の場合はなかなか示談交渉が進まず、長引いてしまうこともあります。

ですから、お子さんの交通事故では加害者側の過失を主張・立証していくことが大切になってきます。

過失割合には子供の責任能力と事理弁識能力が関わる

そこで問題になるのが、飛び出し事故では被害者である子供の責任は、どれくらい問われるのか、ということです。

ここでは、子供の責任能力が問題になってきます。

責任能力とは?

責任能力とは、自分の行為に対して責任を負う能力のことです。

注意を怠ったことで、悪い結果が起きることが予測でき、それに対して自分がどういった責任を負うのかを理解することができる能力、となります。

未成年者の過失を考えるにあたっては、その未成年者に事理弁識能力が備わっていれば足りるとして、責任能力までは必要ないとした。

事理弁識能力とは?

事理弁識能力とは、物事に対して、いいか悪いかを判断できる能力のことです。

たとえば、道路に飛び出したら自動車にひかれる可能性がある、だから危ないと考えることができるかどうかの能力となります。

責任能力は、自分が道路で飛び出した結果、どのようなことが起きるのか、自分はどのような責任を負うことになるのか、について理解することができる能力です。

裁判例から考えると、子供の過失については、自分の責任までは理解している必要はない、ということになります。

事理弁識能力が認められる年齢は?

この事理弁識能力は5,6歳になると備わると判断されます。

しかし、能力には個人差があり、年齢では一律に考えることはできないため、過去には6歳でも事理弁識能力が認められる場合と認められない場合の両方の裁判例があります。

たとえば3歳児の場合は、一般的には事理弁識能力が備わっているとは考えられないため、飛び出し事故の場合も過失割合は認められないと考えられます。

子供の過失は親の過失!?

ただし、両親など子供を監督する義務のある者が、その監督を怠っていたという過失があった場合は、子供の監督義務違反として親の過失が問われる場合があります。

親の過失が認められた場合は、被害者側の過失ということになります。

過去の裁判例では、被害者側の過失とは、被害者本人と身分上ないし生活関係上一体をなす、とみられる関係にある者の過失とされています。

親はこれに当てはまると考えられるため、子供の飛び出しは親が少し目を離してしまったという点について、監督義務違反という過失が認められる可能性が高いといえます。

そのため、過失割合を認められてしまい、過失相殺される可能性が高いでしょう。

被害者本人と身分上ないし生活関係上一体をなす、とみられる関係にある者とは?>

一般的には、未成年者と親、夫婦、同居している兄弟などが身分上ないし生活関係上一体をなす、とみられる関係と考えられます。

なお、両親に雇われている家政婦、ベビーシッターなどの家事使用人も被害者側に含まれるとした裁判例もあります。

子供の飛び出し事故の過失割合と

過失相殺について

ここでは過失割合の目安について紹介します。

実際の交通事故の損害賠償実務では、それぞれの交通事故の状況によって割合は変わってくるので注意が必要です。

以下のパターン別に解説します。

- 幼児(6歳未満)と直進車の交通事故のケース別過失割合

- 幼児(6歳未満)と右折車の交通事故のケース別過失割合

- 児童(6歳以上 13歳未満)と直進車の交通事故のケース別過失割合

- 児童(6歳以上 13歳未満)と右左折車の交通事故のケース別過失割合

- 横断歩道がない道路での飛び出し事故

幼児(6歳未満)と直進車の

交通事故のケース別過失割合

1.信号機ありの横断歩道

| 車両側の信号が赤 | 子供0:加害者100 |

|---|

車両側の信号が赤 - 子供0:加害者100

| 車両側の信号が赤 | 子供5:加害者95 |

|---|

車両側の信号が赤 - 子供5:加害者95

| 車両側の信号が赤 | 子供10:加害者90 |

|---|---|

| 車両側の信号が黄 | 子供30:加害者70 |

| 車両側の信号が青 | 子供50:加害者50 |

車両側の信号が赤 - 子供10:加害者90

車両側の信号が黄 - 子供30:加害者70

車両側の信号が青 - 子供50:加害者50

2.信号機なしの横断歩道

| 通常の横断歩道 | 子供0:加害者100 |

|---|---|

| 歩行者からは容易に衝突を回避できる/ 車からは歩行者の発見が困難な横断歩道 |

子供10:加害者90 |

| 横断歩道付近 | 子供30:加害者70 |

通常の横断歩道 - 子供0:加害者100

歩行者からは容易に衝突を回避できる/

車からは歩行者の発見が困難な横断歩道- 子供10:加害者90

横断歩道付近 - 子供30:加害者70

児童(6歳以上13歳未満)と

直進車の交通事故の

ケース別過失割合

1.信号機ありの横断歩道

| 車両側の信号が赤 | 子供0:加害者100 |

|---|

車両側の信号が赤 - 子供0:加害者100

| 車両側の信号が赤 | 子供5:加害者95 |

|---|

車両側の信号が赤 - 子供5:加害者95

| 車両側の信号が赤 | 子供15:加害者85 |

|---|---|

| 車両側の信号が黄 | 子供40:加害者60 |

| 車両側の信号が青 | 子供60:加害者40 |

車両側の信号が赤 - 子供15:加害者85

車両側の信号が黄 - 子供40:加害者60

車両側の信号が青 - 子供60:加害者40

2.信号機なしの横断歩道

| 通常の横断歩道 | 子供0:加害者100 |

|---|---|

| 行者からは容易に衝突を回避できる/ 車からは歩行者の発見が困難な横断歩道 |

子供10:加害者90 |

| 横断歩道付近 | 子供30:加害者70 |

通常の横断歩道 - 子供0:加害者100

行者からは容易に衝突を回避できる/

車からは歩行者の発見が困難な横断歩道- 子供10:加害者90

横断歩道付近 - 子供30:加害者70

※信号機がない場合、幼児と児童では同様の割合になる。

幼児(6歳未満)と右折車の

交通事故のケース別過失割合

1.信号機ありの横断歩道

| 車両側の信号が青 | 子供0:加害者100 |

|---|

車両側の信号が青 - 子供0:加害者100

| 車両側の信号が青 | 子供10:加害者90 |

|---|---|

| 車両側の信号が黄 | 子供10:加害者90 |

車両側の信号が青 - 子供10:加害者90

車両側の信号が黄 - 子供10:加害者90

| 車両側の信号が青 | 子供30:加害者70 |

|---|---|

| 車両側の信号が黄 | 子供10:加害者90 |

| 車両側の信号が赤 | 子供10:加害者90 |

車両側の信号が青 - 子供30:加害者70

車両側の信号が黄 - 子供10:加害者90

車両側の信号が赤 - 子供10:加害者90

2.信号機なしの横断歩道

信号機がない横断歩道での過失割合は、直進車の場合と同様

児童(6歳以上13歳未満)と

右左折車の交通事故の

ケース別過失割合

1.信号機ありの横断歩道

| 車両側の信号が青 | 子供0:加害者100 |

|---|

車両側の信号が青 - 子供0:加害者100

| 車両側の信号が青 | 子供20:加害者80 |

|---|---|

| 車両側の信号が黄 | 子供15:加害者85 |

車両側の信号が青 - 子供20:加害者80

車両側の信号が黄 - 子供15:加害者85

| 車両側の信号が青 | 子供40:加害者60 |

|---|---|

| 車両側の信号が黄 | 子供20:加害者80 |

| 車両側の信号が赤 | 子供15:加害者85 |

車両側の信号が青 - 子供40:加害者60

車両側の信号が黄 - 子供20:加害者80

車両側の信号が赤 - 子供15:加害者85

2.信号機なしの横断歩道

信号機がない横断歩道での過失割合は、直進車の場合と同様

横断歩道がない道路での

飛び出し事故

1.幼児(6歳未満)の場合

子供10:加害者90

2.児童(6歳以上13歳未満)の場合

子供20:加害者80

子供の飛び出し事故の慰謝料は

いくらになるのか?

ここでは、基準別の慰謝料の計算方法と、概算による金額について解説します。

入通院慰謝料(自賠責基準)

・1日あたりの金額は4,300円。

・対象となる入通院の日数によって金額が変わる。

・1日でも通院していることが受け取る条件になる。

4,300円(1日あたり) × 入通院日数 = 入通院慰謝料

※改正民法(2020年4月1日施行)により改定されたもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4,200円(1日あたり)で計算。

<入通院慰謝料の計算における

注意ポイント>

次のどちらか短いほうが入通院慰謝料として採用されることに注意が必要です。

A)「実際の治療期間」

B)「実際に治療した日数×2」

ここでは、次の条件で考えてみます。

・入院なし

・治療期間は1か月(30日)

・平均して3日に1回(計10日間)通院

A)4,300円×30日=129,000円

B)4,300円×(10日×2)=86,000円

入通院慰謝料は、B)の86,000円が採用されます。

入通院慰謝料

(弁護士(裁判)基準)

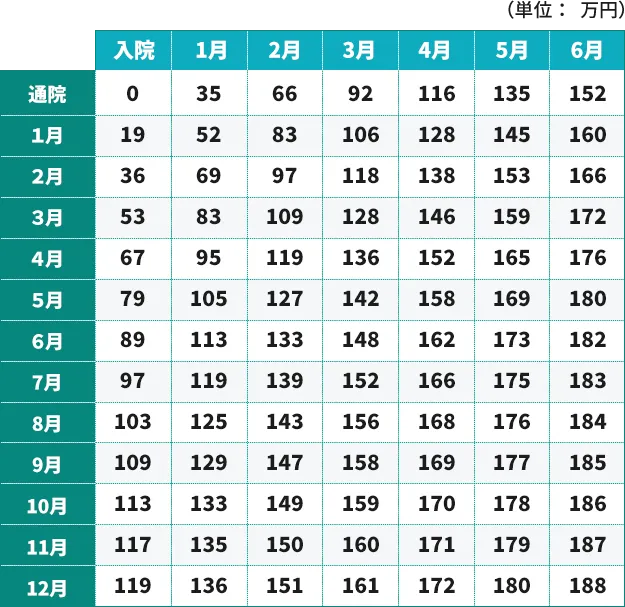

・日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている算定表を用いる。

・この算定表は弁護士や裁判所も使用するもので、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類がある。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

ここでも、前述の条件で考えてみます。

「軽傷用」の算定表で、入院0(ゼロ)と通院期間1か月が交わったところを見てください。

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は「19万円」になります。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、金額が2倍以上も違ってくるわけです。

後遺障害慰謝料

・これ以上の治療を行なっても完治は難しい、という段階になると、主治医から「症状固定」の診断を受けることになります。

・症状固定後、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになるので、慰謝料などの損害賠償金を請求するためには、ご自身の後遺障害等級認定の申請を行ないます。

参考記事:自賠責保険(共済)の限度額と保障内容(国土交通省)

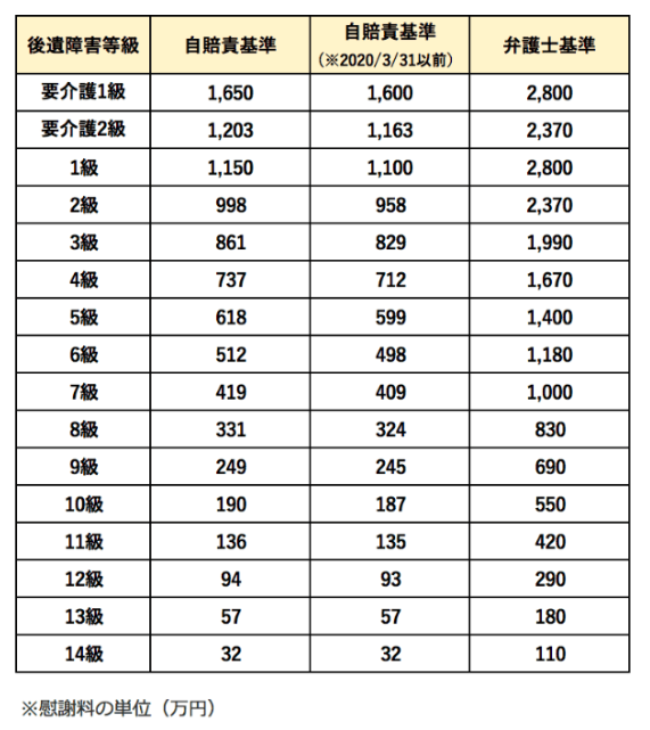

・後遺障害慰謝料は、認定された等級によって金額が大きく変わってきます。

・後遺障害慰謝料について、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の違いは次のようになります。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

・たとえば、もっとも後遺障害が重い1級の場合、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では1,650万円もの差が生まれてしまいます。

死亡慰謝料(自賠責基準)

・自賠責基準による死亡慰謝料は、①「被害者本人の死亡慰謝料」と、②「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われます。

①被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)

②近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わる。

・1人の場合/550万円

・2人の場合/650万円

・3人以上の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされる。

こちらの記事もよく読まれています→

死亡慰謝料

(弁護士(裁判)基準)

| 被害者が一家の支柱の場合 | 2,800万円 |

|---|---|

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2,500万円 |

| 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2,000万~2,500万円 |

被害者が一家の支柱の場合 - 2,800万円

被害者が母親・配偶者の場合 - 2,500万円

被害者がその他

(独身者・幼児・高齢者など)の場合- 2,000万~2,500万円

・弁護士(裁判)基準では、被害者の方の家庭での立場の違いなどによって相場金額が設定されています。

・事故の状況や加害者の悪質性(ひき逃げ、信号無視、飲酒運転等)などの要因によっては慰謝料額が増額する場合があります。

慰謝料自動計算機を

使ってみてください!

みらい総合法律事務所では、慰謝料などの損害賠償金額がを計算できる「慰謝料自動計算機」をWEB上にご用意しています。

自動計算機で出た数字をもとに加害者側の任意保険会社と示談交渉をする方もいらっしゃいますし、正しい金額を知ったことで当事務所に相談・依頼される方もいらっしゃいます。

必要項目を入力していくだけで、どなたでも簡単に慰謝料などの概算金額を知ることができますので、ぜひご利用ください。

・被害者が子供の場合の慰謝料額

・示談金が減額される「過失相殺」とは?

・弁護士に相談しないと損をする?

・弁護士に相談・依頼するベストのタイミング

子供の飛び出し事故でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠