人身事故の慰謝料と示談金の相場

目次

人身事故の被害で傷害(ケガ)を負った場合、被害者の方は慰謝料を受け取ることができますが、同時に示談金も受け取ることができます。

どういうことでしょうか?

そもそも人身事故とは、どういった事故なのでしょうか?

交通事故の被害者の方が知っていそうで、じつは知らない人身事故と慰謝料、示談金について、その内容や相場金額などを中心に解説していきます。

人身事故とは、どんな事故?

交通事故というのは、次の2つに分けられます。

物損事故…自動車やバイク、建物などに損害が発生した交通事故。

人身事故…人の身体や生命に損害が発生した交通事故。

人身事故と物損事故の違い

刑事罰に違いがあります。

人身事故の加害者が問われる刑事罰には、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪などがあります。

物損事故でも道路交通法などの法律に違反した場合は刑事罰があります。

人身事故では自動車運転免許の違反点数が加算されますが、

物損事故では道路交通法違反がなければ違反点数は加算されません。

人身事故には自賠責保険が適用されますが、物損事故には適用されません。

それは、自賠責保険は、人身事故の被害者救済のために設立されたものだからです。

国土交通省:自賠責保険(共済)とは

人身事故では慰謝料が認められることがほとんどですが、物損事故では原則、慰謝料は認められません。

人身事故と物損事故では請求できる損害賠償項目が違ってきます。

物損事故では、自動車の修理費や代車費、買替差額などの支払いを受けることができますが、通常、支払われる損害賠償金は人身事故の場合より低くなります。

交通事故では、加害者側から「物損事故」にしてほしいと言われる場合がありますが、それは上記のように加害者にとっては物損事故にするほうがメリットがあるからです。

ですから、交通事故の被害にあった場合は、まずは必ず警察に通報し、たとえ軽傷でも病院に行くようにしてください。

慰謝料とは? 示談金と何が違う?

交通事故の被害者の方が受け取ることができるものに「慰謝料」があります。

また、「示談金」も受け取ることができます。

その他にも、「損害賠償金」や「保険金」もあります。

では一体、これらは何が、どう違うのでしょうか?

慰謝料とは?

被害者の方が、交通事故で負った精神的苦痛や損害に対して支払われるのが慰謝料です。

ところで、慰謝料は1つではありません。

全部で4種類があるので説明します。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で傷害(ケガ)を負い、入院・通院して治療を受けた場合に支払われるものです。

対象となる期間:ケガの治療を開始してから症状固定まで

受け取る条件:病院に1日でも通院していること

後遺障害慰謝料

症状固定後、後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料の代わりに支払われるものです。

注意していただきたいのは、認定された後遺障害等級によって金額が大きく変わることです。

死亡慰謝料

交通事故で亡くなった方に支払われるものですが、受取人は家族などの相続人になります。

ただし、家族であればどなたでも受け取れるわけではなく、相続順位や分配割合が法的に決められていることに注意が必要です。

近親者慰謝料

被害者の方ではなく、ご家族など近親者に対して支払われるものです。

ただし、すべてのケースで支払われるわけではなく、条件があるので次の記事と動画を参考にしてください。

・【交通事故】本人分とは別の近親者慰謝料を請求できる場合とは。

・【交通事故】慰謝料の全て(傷害、後遺障害、死亡)弁護士解説

示談金・損害賠償金・保険金の違いとは?

交通事故の被害者の方やご家族が受け取ることができるものには、「示談金」「損害賠償金」「保険金」というものがありますが、これらは何が違うのでしょうか?

「示談金」

被害者側と加害者側の双方の示談によって賠償金額が合意され、被害者の方に支払われるもの。

「損害賠償金」

被害者側から見た場合、加害者から被った物質的・精神的損害をお金で賠償してもらうもの。

「保険金」

加害者側の任意保険会社の立場から見た場合、加害者との保険契約に基づいて被害者の方に支払うもの。

ということで、これらは状況や見る立場によって呼び方が違うだけで、同じものということになります。

なお、慰謝料というのは、示談金の一部です。

治療費や休業損害、逸失利益、交通費、介護費など、さまざまある損害項目を合わせたものが示談金であり、損害賠償金、保険金でもあるということになります。

慰謝料は算定基準によって金額が大きく変わる

慰謝料などの金額を算定する際には、次の3つの基準が使われます。

金額がどのくらい違ってくるのかについては、後ほど詳しくお話しします。

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 弁護士(裁判)基準

1.自賠責基準

・自賠責保険による基準で、慰謝料がもっとも低く計算されます。

・それは、自賠責保険が人身事故の被害者の方への最低限の補償のために設立されたものだからです。

2.任意保険基準

・各損害保険会社が、それぞれ独自に設定している基準で各社非公表としています。

・自賠責基準より少し高い金額になるように設定されていると考えられます。

3.弁護士(裁判)基準

・過去の数多くの判例から導き出された基準のため法的根拠がしっかりしており、裁判で認められる可能性が高いものです。

・弁護士が被害者の方から依頼を受けた場合、示談交渉ではこの基準で算定した金額を主張していきます。

・もっとも慰謝料が高額に算定される基準であり、この金額こそが被害者の方が受け取るべき適正なものになります。

示談交渉では、被害者の方は弁護士(裁判)基準による慰謝料を主張し、加害者側の任意保険会社に認めさせるべきです。

弁護士(裁判)基準での解決を望むなら、やはり被害者弁護の経験豊富な、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することも大切です。

慰謝料の相場金額を計算してみます

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法と相場金額

1.自賠責基準による入通院慰謝料の計算式

2.算定のポイント

・自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたりの金額が「4300円」と定められており、この金額に対象となる入通院日数をかけて算定します。

・ただし、対象日数には注意が必要です。次のどちらか短いほうが採用されるからです。

A)実際の治療期間

B)実際に治療した日数×2

ここでは、入院期間が1か月、その後3か月の通院治療(平均で週1回)を行なった場合で考えてみます。

B)実際に治療した日数×2=86日間

※(30日+1日×13週)×2

この場合、B)が採用されるので、入通院慰謝料は次のように算定されます。

4300円×86日=36万9800円

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定方法と相場金額

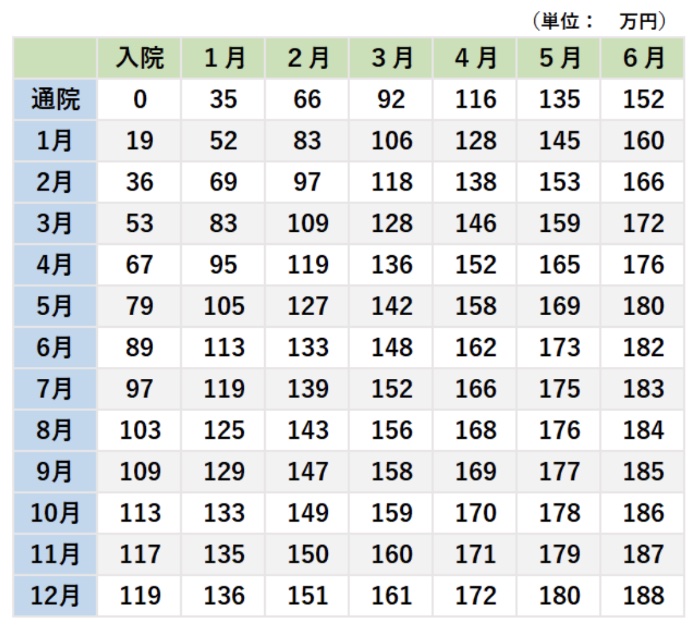

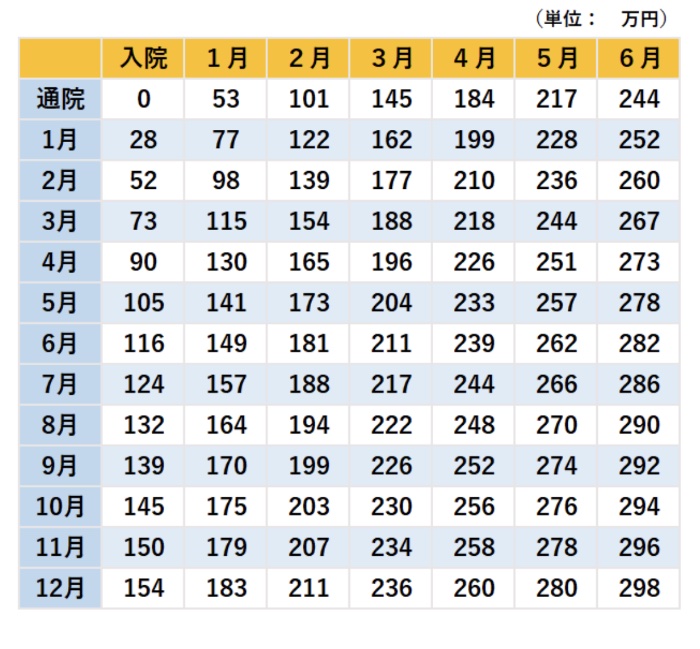

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は、日数によってあらかじめ定められた算定表から算出します。

これは、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)という本に記載されています。

算定表には、「軽傷用」と「重傷用」があります。

(むち打ちなど軽傷)の算定表」

(重傷)の算定表」

ここでは、自賠責基準の場合と同条件で考えてみます。

重傷用の算定表で、1か月入院と3か月通院が交わったところを見てください。

「115」となっているので、この場合の入通院慰謝料は115万円になります。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準で比較すると、約78万円もの差が出てくることがわかります。

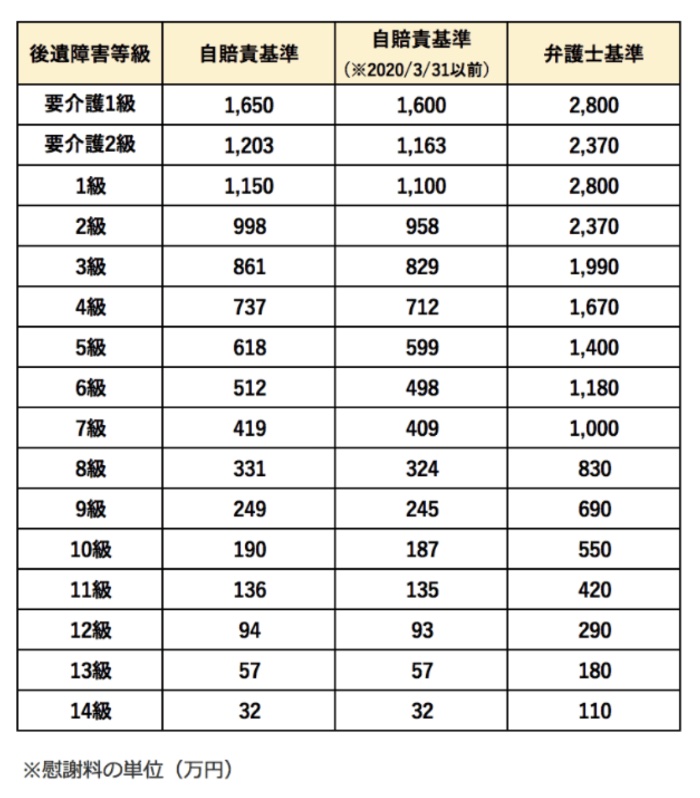

後遺障害慰謝料の基準の違いによる金額差は歴然

後遺障害慰謝料では、入通院慰謝料よりさらに基準の違いによる金額の差が鮮明になります。

後遺障害慰謝料の金額表>

たとえば、むち打ち症で後遺障害12級が認定された場合、約200万円も金額が変わってきます。

高次脳機能障害で1級(要介護)が認定された場合では、1150万円も違ってきます。

いかに弁護士(裁判)基準での算定が大切か、おわかりいただけると思います。

自賠責基準による死亡慰謝料の相場金額

自賠責基準では、被害者ご本人の死亡慰謝料と、ご家族などの近親者慰謝料の合算として扱われます。

☑被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)

☑近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって次のように変わります。

・1人場合/550万円

・2人場合/650万円

・3人場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされる。

こちらの記事「 自賠責保険金の請求手続きを解説(死亡事故編)」も詳しく解説しています

弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料のポイント

弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額は、被害者の方の家庭での立場や状況によって変わってくることに注意が必要です。

(裁判)基準)」

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |

|---|---|

| 自賠責保険金額 | 75万円 |

| 被害者がその他の場合 | 2000万~2500万円 |

被害者が一家の支柱の場合 - 2800万円

被害者が母親・配偶者の場合 - 2500万円

被害者がその他の場合 - 2000万~2500万円

こちらの「【交通死亡事故】慰謝料はいくら?」でも詳しく解説しています

人身事故の慰謝料の正しい相場金額

ここでは例をあげて、示談金額について、弁護士(裁判)基準による概算をしてみます。

・職業:兼業主婦

・過失割合:被害者の過失は0%(追突事故の「もらい事故」)

・通院期間:150日(実際の入通院日数は50日)

・後遺症:むち打ち症による、しびれや疼痛などの神経症状

・後遺障害等級:12級13号

・治療費:すでに55万円を受領済み

・事故の前年度の年収/300万円

・交通費:48,000円

・休業損害:541,667円

<算定式:750,000円(直近3か月の給与合計額)÷90日×65日(休業日数)>

・後遺障害逸失利益:5,776,680円

<算定式:3,000,000万円×14%(後遺障害12級の労働能力喪失率)×

13.754(49歳のライプニッツ係数)

・入通院慰謝料:1,050,000円

・後遺障害慰謝料:2,900,000円

・その他(入院雑費など):100,000円

━━━━━━

合計:10,966,347円

実際のところ、交通事故には1つとして同じものはなく、それぞれ状況は違います。

そのため、決まった定額の示談金額というものはありません。

ですから、交通事故の示談金について知りたい場合は、交通事故に精通した弁護士に一度、相談してみることをおすすめします。

交通事故の損害賠償実務の経験が豊富な弁護士であれば、後遺障害等級が正しいかどうかの確認、慰謝料や示談金の正確な算定、示談交渉の代理などをしてくれます。

慰謝料自動計算機(無料)を試してください!

みらい総合法律事務所では、どなたでも無料でお使いいただける「慰謝料自動計算機」をWEB上にご用意しています。

実際の示談交渉では、加害者側の任意保険会社は被害者の方が受け取るべき正しい金額を提示してきません。

適切な金額の2分の1,3分の1の提示額はよくあることで,さらには10分の1以下などという場合もあります

つまり、保険会社の提示額は低すぎる、ということです。

ですから、まずはこの「慰謝料自動計算機」で概算の金額を知ってください。

そして、保険会社からの提示額と見比べてみてください。

おそらく、かなり低い金額が提示されていると思います。

そうした場合は、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。

代表社員 弁護士 谷原誠

の後遺障害等級.png)