被害者の属性・被害の程度による慰謝料の計算

目次

交通事故の被害にあった場合、被害者の方は加害者側に損害賠償請求をすることができます。

損害賠償金には、さまざまな項目があるのですが、その中でも金額が大きくなるものの1つに慰謝料があります。

ところで、この慰謝料、じつは1つではありません(4種類あります)。

また、被害者の方の職業や立場、年齢などの属性によっても、被害の程度や後遺障害等級によって金額が変わってきます(正しい計算方法があります)。

交通事故の慰謝料というのは、ただ1つで、決まった金額というわけではないんですね。

そのため、加害者側(加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社)との示談交渉では金額で争いになることがよく起きてしまいます。

そんな時、被害者の方やご遺族はどうすればいいのでしょうか?

できるだけ早期に、適切に増額した金額を受け取るには何が必要かというと、

まずは慰謝料に関する正しい知識を手に入れることです!

そこで本記事では、慰謝料の種類から被害者の方の属性別、被害の状況別の相場の金額、計算方法までを解説していきたいと思います。

交通事故の慰謝料で知っておきたいこと

ではまず、交通事故の慰謝料について、被害者の方が知っておくべき大切なことについてお話ししていきます。

慰謝料は損害賠償金の一部

損害賠償金と慰謝料は同じものと思っている人もいますが、じつは治療費や逸失利益、将来介護費など、さまざまある損害賠償項目の1つが慰謝料になります。

なお、保険金や示談金というものもありますが、これらはすべて損害賠償金を法的性質や場面により言い換えたものです。

被害者の方の損害を賠償するので損害賠償金、保険会社との示談が成立して支払われるので示談金、保険会社が保険契約に基づき支払うので保険金となり、状況によって呼び方が違ってくるだけです。

交通事故の慰謝料には4つの種類がある!

慰謝料は1つではなく次の4種類があり、被害者の方の状況によって支払われます。

| 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 入通院をして治療をした場合に被った精神的苦痛に対する慰謝料 |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 治療のかいなく、後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 |

| 死亡慰謝料 | 亡くなった被害者の方の精神的苦痛を慰謝するために支払われる慰謝料 |

| 近親者慰謝料 | 被害者の近親者(家族など)の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 |

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

- 入通院をして治療をした場合に被った

精神的苦痛に対する慰謝料 - 後遺障害慰謝料

- 治療のかいなく、後遺障害が残ったことに

対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 - 死亡慰謝料

- 亡くなった被害者の方の精神的苦痛を

慰謝するために支払われる慰謝料 - 近親者慰謝料

- 被害者の近親者(家族など)の精神的苦痛に

対して支払われる慰謝料

表にある交通事故慰謝料の

「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」

「後遺障害慰謝料」

「死亡慰謝料」

「近親者慰謝料」の4種類を解説します。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で傷害(ケガ)を負い、入通院して治療を受けた場合に受け取ることができるものです。

対象となる期間は、ケガの治療を開始してから、症状固定までになります。

ただし、1日でも通院していることが条件になります。

*別タブでYoutubeでの動画再生が始まります

後遺障害慰謝料

医師から症状固定(これ以上の回復が見込めない状態)の診断を受け、後遺症が残った場合に受け取ることができます。

ただし、ご自身の後遺障害等級が認定されることが条件になります。

症状固定となると入通院慰謝料は受け取ることができなくなりますが、後遺障害慰謝料は入通院慰謝料よりも金額が大きくなります。

死亡慰謝料

被害者の方に対して支払われるものですが、すでに亡くなっているため受取人は被害者のご遺族になります。

被害者の方が亡くなるまで入院していた場合は、入通院慰謝料を請求することも可能です。

近親者慰謝料

近親者固有の慰謝料ともいわれるものです。

ただし、ご遺族であれば誰にでも認められるものではなく、すべての交通事故で認められるものでもないことに注意が必要です。

慰謝料計算では3つの基準の

どれを使うかが増額のポイント

慰謝料などの算定では次の3つの基準が使われ、それぞれ金額が違ってきます。

ということは、もっとも高い金額になる基準で計算しないと、いつまでも慰謝料の増額にはならないということです。

自賠責基準

法律によって定められている自賠責保険による基準で、もっとも金額が低くなるように設定されている。

(自賠責保険が人身傷害の被害者への最低限の補償という目的で設立されているため)

任意保険基準

各損害保険会社が独自に設けている基準で、各社非公表としているが、自賠責基準より少し高い金額に設定されている。

弁護士(裁判)基準

これまでに積み重ねられてきた多くの判例から導き出された基準で、法的根拠がしっかりしているため裁判で認められる可能性が高い。

もっとも金額が高額になる基準で、被害者から依頼を受けた弁護士が代理人となって示談交渉する際にも用いる。

被害者の方としては、もっとも慰謝料が高額になる弁護士(裁判)基準での解決を目指すことが大切になってきます。

入通院慰謝料の正しい相場金額を

計算してみましょう

ここでは、入通院慰謝料の相場金額の正しい計算方法を解説します。

自賠責基準による入通院慰謝料

注意ポイント①

入通院慰謝料は日額が決まっている

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたりの金額が4,300円と定められているため、対象となる入通院の日数によって金額が決まってきます。

<入通院慰謝料の計算式>

4,300円(1日あたり) × 入通院日数

= 入通院慰謝料

※改正民法(2020年4月1日施行)により改定されたもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4,200円(1日あたり)で計算する。

注意ポイント②

入通院慰謝料は対象となる日数に気をつける

入通院をして治療を受けた場合は、対象日数に注意してください。

次のどちらか短いほうが採用されます。

B)「実際に治療した日数×2」

たとえば、入院せず、治療期間が3か月

(90日)で、平均3日に1回(計30日間)

通院した場合で考えてみます。

A)4,300円 × 90日

= 387,000円

B)4,300円 × (30日 × 2)

= 258,000円

この場合、

入通院慰謝料はA)の387,000円が採用されることになります。

なお、自賠責保険では後遺症が残らなかったケガの場合は、支払いの限度額が120万円になります。

治療費や入通院慰謝料などで120万円を超えてしまう場合があります。

その時は加害者側の任意保険会社に請求しますが、保険会社が認めない場合は交渉をしていく必要があります。

弁護士(裁判)基準による

入通院慰謝料

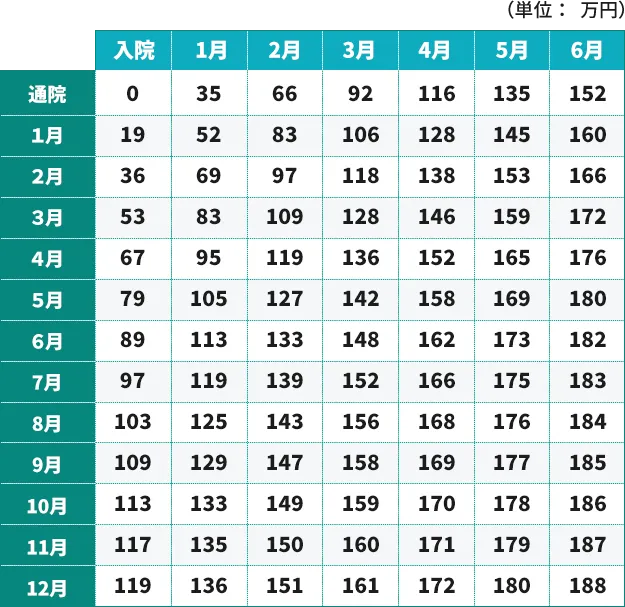

弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料は計算が複雑です。

そのため、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている算定表を用いて算出します。

この算定表はケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類があり、弁護士や裁判所も使用するものです。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の

算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の

算定表(重傷用)>

ここでは入院はせず、通院期間が3か月(90日)の場合で考えてみます。

軽傷用の「入院0か月」と「通院3か月」が交わったところの数字「53万円」が弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料になります。

このように、単純計算でも弁護士(裁判)基準と自賠責基準では2倍以上も金額が違ってきます。

やはり、弁護士(裁判)基準で示談解決することが重要なことがおわかりいただけるでしょう。

後遺障害慰謝料の正しい相場金額を知ってください

次に、後遺障害慰謝料についてですが、自賠責基準と弁護士(裁判)基準での比較がわかりやすいように表にまとめてみました。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による

後遺障害慰謝料の金額表>

| 後遺障害 等級 |

自賠責基準 | 自賠責基準 (※2020/3/31 以前) |

弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 要介護1級 | 1,650 | 1,600 | 2,800 |

| 要介護2級 | 1,203 | 1,163 | 2,370 |

| 1級 | 1,150 | 1,100 | 2,800 |

| 2級 | 998 | 958 | 2,370 |

| 3級 | 861 | 829 | 1,990 |

| 4級 | 737 | 712 | 1,670 |

| 5級 | 618 | 599 | 1,400 |

| 6級 | 512 | 498 | 1,180 |

| 7級 | 419 | 409 | 1,000 |

| 8級 | 331 | 324 | 830 |

| 9級 | 249 | 245 | 690 |

| 10級 | 190 | 187 | 550 |

| 11級 | 136 | 135 | 420 |

| 12級 | 94 | 93 | 290 |

| 13級 | 57 | 57 | 180 |

| 14級 | 32 | 32 | 110 |

※慰謝料の単位(万円)

このように、後遺障害慰謝料は概ねの相場金額が決められています。

それは、被害者によって、また事故によって後遺障害を負った精神的苦痛は違い、単純に数値化できるものではないからです。

仮に、それを計算して数字にするには膨大な時間がかかってしまいますし、裁判官によってまちまちの慰謝料額となって不公平感が出てきてしまう、という事態となり被害者救済になりません。

そのために上記のような相場金額が定められているのです。

注目していただきたいのは、

やはり弁護士(裁判)基準での金額のほうがかなり高額になる点です。

交通事故の後遺障害の慰謝料の計算方法

死亡慰謝料の正しい相場金額

自賠責基準による死亡慰謝料の相場金額

自賠責基準での死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」と「ご家族などの近親者慰謝料」の合算として扱われます。

・被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)

・近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わります。

- ・1人の場合/550万円

- ・2人の場合/650万円

- ・3人以上の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされます。

弁護士(裁判)基準による

死亡慰謝料の相場金額

死亡慰謝料は被害者の方の家庭での立場の違いなどによって、次のように相場金額が設定されています。

| 被害者が一家の支柱の場合 | 2,800万円 |

|---|---|

| 被害者が母親・配偶者の場合 | 2,500万円 |

| 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 | 2,000万~2,500万円 |

- 被害者が一家の支柱の場合

- 2,800万円

- 被害者が母親・配偶者の場合

- 2,500万円

- 被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合

- 2,000万~2,500万円

ただし、これはあくまでも相場の金額で会って、事故の状況や加害者の悪質性(ひき逃げ、信号無視、飲酒運転等)などの要因によっては慰謝料額が増額する場合があります。

正しい慰謝料額がわからない、加害者側との示談交渉が進まない、といった場合は、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

よくわかる動画解説はこちら→

交通死亡事故の慰謝料の計算方法

ケガの症状別に慰謝料額を

計算してみる

被害者の方が負ったケガの種類によっても、

もちろん慰謝料額は変わってきます。

たとえば、むち打ち症と骨折の場合で見てみます。

むち打ち症の場合の

後遺障害等級と自賠責保険金額

12級13号

- 認定要件:局部に頑固な神経症状を残すもの

- 被害者に支払われる自賠責保険金額:

最高で224万円 - ・認定要件:局部に神経症状を残すもの

- ・被害者に支払われる自賠責保険金額:

最高で75万円 - ・通院した期間:5か月(実通院日数50日/

おおむね週2~3回の通院) - ・後遺障害等級:14級9号

(痛み等の神経症状) - ・入院した期間:1か月(30日)

- ・通院した期間:6か月(実通院日数60日/

おおむね週2~3回の通院) - ・後遺障害等級:11級7号

(圧迫骨折による脊椎変形障害)

14級9号

ここでは、次の条件で計算してみます。

「むち打ち症の慰謝料の相場金額」

| 自賠責基準 | 裁判基準 | |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料 | 43万円 | 79万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |

| 合計 | 75万円 | 189万円 |

ここがポイント

自賠責基準と弁護士基準の差額は

114万円!

骨折の場合

ここでは次の条件で計算してみます。

「脊椎圧迫骨折の慰謝料の相場金額」

| 自賠責基準 | 裁判基準 | |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料 | 77万4,000円 | 149万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 136万円 | 420万円 |

| 合計 | 213万4,000円 | 569万円 |

ここがポイント

自賠責基準と弁護士基準の差額は

355万6,000円!

被害者の属性によって慰謝料は

どう変わる?

交通事故の慰謝料は被害者の方の立場や年齢などの属性によっても金額が変わってきます。

たとえば専業主婦の方の場合、仕事をしていないので慰謝料や休業損害、逸失利益などを受け取ることができないのではないかと不安に思う方もいますが、家事は労働と認められるので、しっかり慰謝料を請求することができます。

ただし、仕事への損失(働くことができなくなったことで得ることができなかった収入、利益)への補償である休業損害や逸失利益は低く見積もられる傾向があるので、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめしています。

みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

代表社員 弁護士 谷原誠

の慰謝料額と増額事例.png)

の後遺障害等級.png)